国立天文台は10月25日、国際研究チーム「イベント・ホライズン・テレスコープ(EHT)コラボレーション」が、アルマ望遠鏡をはじめとする世界の電波望遠鏡をネットワークさせて2017年に実施し、2022年に観測成果が発表された天の川銀河の中心に位置する超大質量ブラックホール「いて座A*(エースター)」の観測データをEHTコラボレーションとは異なる解析方法を用いて再解析を行った結果、いて座A*を中心としたやや東西に伸びた構造が新たに見出されたことを発表した。

同成果は、国立天文台の三好真助教、気象庁の加藤成晃技術専門官、神戸大学の牧野淳一郎特命教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英国王立天文学会が刊行する天文学術誌「Monthly Notices of the Royal Astronomical Society」に掲載された。

天の川銀河は、太陽のような恒星が少なくとも1000億個以上、多い見積もりでは4000億個ほどが集まっているとされる大型銀河だが、そうした大型銀河も宇宙には無数にあるとされるほか、その大半の中心には、質量が太陽の数百万倍から数十億倍にも及ぶ超大質量ブラックホールが存在すると考えられている。天の川銀河の中心にもそうした超大質量ブラックホールがあり、いて座A*と呼ばれている。

ブラックホールは、事象の地平面を越えると光すら脱出できなくなるため、どれだけ巨大なブラックホールであろうと、それ自身を光学的に観測することは現在の人類の科学力では不可能である。しかし、いて座A*の周囲を巡る恒星の動きから、その中心に太陽のおよそ400万倍の質量を持つ超大質量ブラックホールがあることが判明しており、そうした超大質量ブラックホールの周囲を詳細に観測することで、それ自身を直接光学的には観測できなくても、その性質を探るための手がかりを得られることが分かってきた。

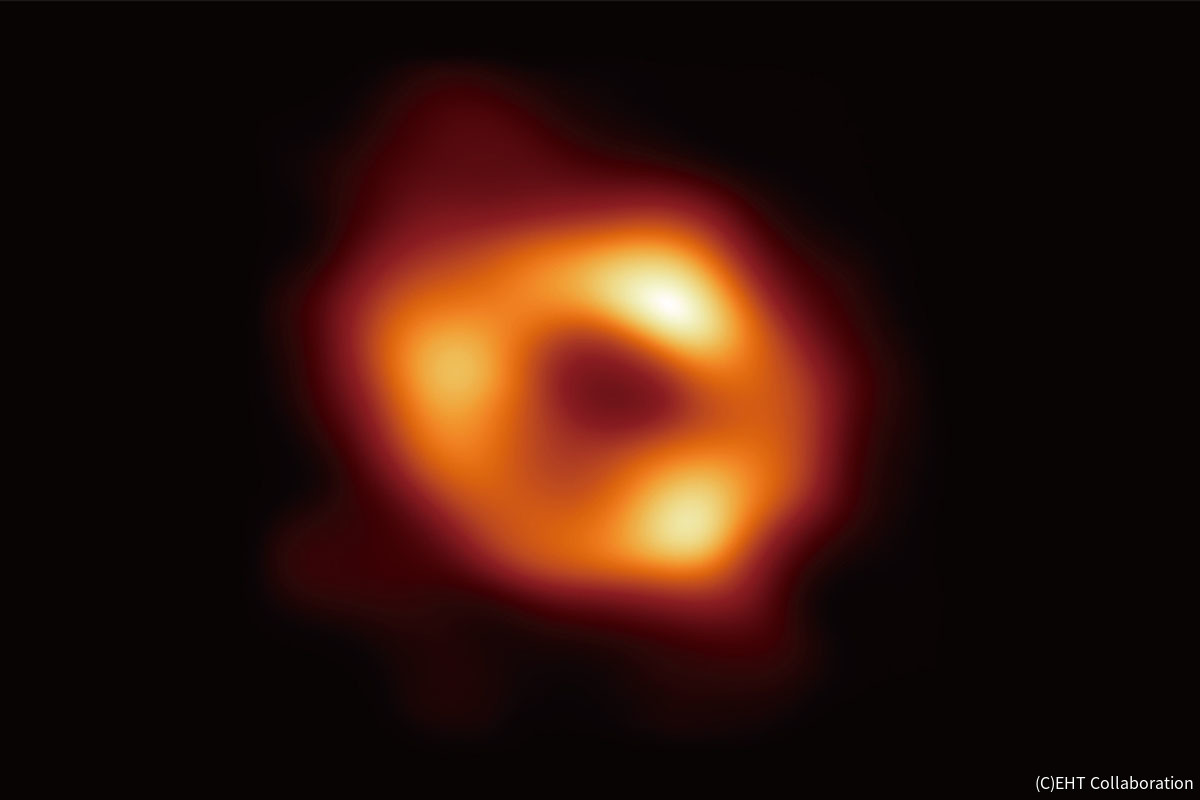

EHTコラボレーションの活動は、2019年に発表された地球からおとめ座の方向に約5500万光年離れた大型の楕円銀河「M87」の中心に位置する、太陽質量の約65億倍という極めて巨大な超大質量ブラックホール(通称「M87」)の近傍を捉えた「ブラックホールシャドウ」を撮影したことで知られる。EHTコラボレーションで観測可能なブラックホールは、この巨大なM87のほか、地球から距離が近いいて座A*の2つであったことから、後者の観測も実施。2022年には、中心の暗い領域を縁取る明るいリング状の構造という、いて座A*の姿が観測されたことが発表されている。

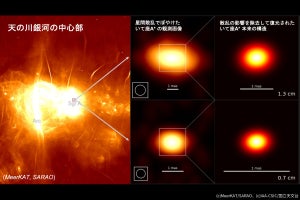

一般的な画像撮影とは異なり、遠く離れた複数の電波望遠鏡を結んだVLBI(超長基線電波干渉法)観測では、取得した観測データの網羅性に欠けるため、画像を得るためのデータ処理にさまざまなアルゴリズムが用いられる。EHTは当時、新しい解析法を用いた結果を発表したが、研究チームは今回、EHTが公開している観測データに対し、これまでのVLBI観測において、伝統的に用いられてきた手法を採用して再解析してみることにしたという。

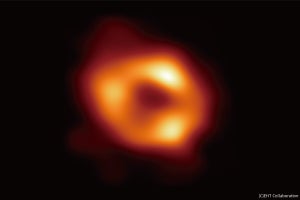

その解析の結果、EHTコラボレーションによるものとは異なる結果として、東西にやや伸びた形が得られたとした。また東半分が西半分に比べて明るくなっていたことを受け、いて座A*を取り巻く降着円盤が回転している様子と考えられるとしている。

EHTの観測データと解析手法は広く公開されており、多数の研究者がEHTの解析結果を検証済みで、今回の研究も、そうした研究活動の一環となるという。また、各地の電波望遠鏡をネットワークさせ、地球スケールの同望遠鏡を仮想的に構築するVLBIは発展途上の技術であると研究チームでは説明しているほか、画像を得るためのデータ解析手法に関する研究も、統計学をはじめ隣接する学問分野の知見も取り入れながら進められている状況としている。

なお、研究チームでは、今回示された構造と、EHTコラボレーションが過去に示した結果は異なるものの、どちらかが絶対に間違っているというわけではなく、どちらもが、それぞれの独立した手法によって1つの観測データから導き出された合理的な構造であるといえるとしており、EHTコラボレーションは、このように独立した検証を呼び起こし、またそれが可能なオープンデータを提供するという観点で、ブラックホール研究における重要な役割を果たしていると説明している。また、今後の解析手法に関する研究の進展や、2018年以降に実施された追観測のデータを基にした、研究者による活発な議論を通じて、いて座A*のより確からしい姿が得られることが期待されるとしている。