大阪公立大学(大阪公大)は10月22日、強磁性層と非磁性層として有機半導体材料を使用した積層デバイスを構築し、これまでは確認ができなかった非磁性層側からの「スピン流効果」の観測に成功したことを発表した。

また、スピン流が生成される際、強磁性層における「強磁性共鳴信号」の線幅は、これまでの研究では元の線幅に比べて広がると考えられていたが、今回の研究では同信号の線幅が狭まるという結果を得たことも併せて発表された。

同成果は、大阪公大大学 理学研究科の鐘本勝一教授、同・髙石晃平大学院生(研究当時)、同・堤晴香大学院生(研究当時)らの研究チームによるもの。詳細は、材料科学や電子および磁性材料の工学などを扱う学術誌「Advanced Electronic Materials」に掲載された。

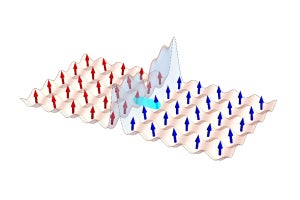

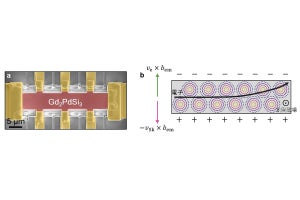

電子の角運動量(自転)の流れであるスピン流の中でも、電荷の流れを伴わない純スピン流は、次世代の情報通信媒体の候補として期待されている。中でも、強磁性層と非磁性層の界面におけるスピン流の発生と伝達は、スピントロニクスの研究において重要なテーマとなっている。スピン流の生成は通常、強磁性共鳴というスピン励起技術を利用して強磁性層からスピン流をポンプし、「逆スピンホール効果」を経たスピン流からの変換電流により観測されるが、これまでのスピン流研究では、強磁性共鳴による強磁性層側のみの情報が主体で、非磁性層側からスピン流の挙動を調べることが困難だったという。その理由は、非磁性層に用いられる金属材料の大きなスピン軌道相互作用のために非磁性層からの磁気共鳴信号が広がり、観測が難しかったためだという。そこで研究チームは今回、これまでの課題を克服するために、強磁性層と有機半導体材料で構成された積層デバイスを設計・構築し、スピン流の特性を調査することにしたという。

今回の研究では、スピン情報を調べる磁気共鳴測定の信号強度を増加させるため、有機半導体材料に長いスピン緩和時間を持つ導電性ポリマーの「ポリアニリン」を採用することで、スピン流の伝達や生成の影響を非磁性層側から観測することに成功したとする。

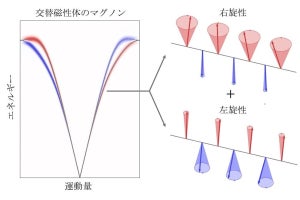

また、スピン流が生成される際に、強磁性層における強磁性共鳴信号の線幅は、元の線幅に比べて広がることが通説となっているが、その理論に反して、今回の研究における長いスピン緩和時間を持つ非磁性層を用いた積層デバイスでは、強磁性共鳴信号の線幅が狭まる結果が得られたとのことで、これらの結果を踏まえ、スピン流発生に関する新たなモデルの提案が行われたという。

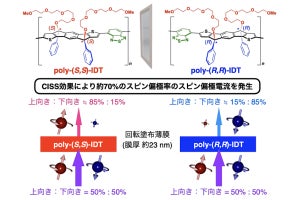

近年、強磁性層と有機半導体層の界面で「スピンターフェース」とよばれる両層間で部分的に混合した特異な状態が形成され、それが高いスピン偏極状態の伝達に有効であることが注目されている。今回の研究において用いられた強磁性層と有機半導体層の関係が、そのスピンターフェースの形成によって説明できることが、磁気共鳴信号の特性から示された形であり、この形成を磁気共鳴法により示したのは初めてであり、これまで実験的な知見が限られていたスピンターフェースに対し、新たな視点からの計測方法を提案できた点でも意義が大きいと研究チームでは説明している。

なお、スピン流は次世代の情報通信媒体として期待されていながらも、その発生機構、伝達機構などはまだ不明な点が多く、新しい技術の導入による進化が期待されているという。そのため今回の研究で採用された長いスピン緩和時間を持つ有機半導体の活用は、これまで情報を引き出せなかった非磁性層側からの物性追究を可能にすることにつながるため、今後のスピン流物性の理解の深化への貢献が期待できるという。