山陽学園大学と東北大学は10月18日、米国航空宇宙局(NASA)の探査機ボイジャーによって火山活動が観測された、木星の第1衛星「イオ」において、火山爆発が起きたり収束したりを繰り返す様子を口径10cmの小型望遠鏡を用いて継続的に観測することに成功したと発表した。

同成果は、山陽学園大 地域マネジメント学部の米田瑞生 講師、東北大大学院 理学研究科 惑星プラズマ・大気研究センター(PPARC)の土屋史紀 教授、米ボストン大学 宇宙物理学センターのカール・シュミット氏、PPARCの鍵谷将人 助教(PPARC ハワイ・ハレアカラ観測所所長兼任)、同 坂野井健 准教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、太陽系研究に関する全般を扱う学術誌「Icarus」に掲載された。

木星は太陽系において、現在までに発見されている中で最大の惑星であり、地球に対して直径でおよそ11倍、体積でおよそ1320倍、質量でおよそ320倍という巨大さを誇る。従えている衛星も大型のものが揃っており、ガリレオ・ガリレイが発見したことで知られるとりわけ大きな4つの衛星は、太陽系の既知の衛星の中で最大の大きさを持つガニメデ(第3衛星)を筆頭に、第3位のカリスト(第4衛星)、第4位のイオ、第6位のエウロパ(第2衛星)として知られている(第2位は土星の第6衛星タイタン、第5位が月)。イオは、ガリレオ衛星の中では最も内側を公転しており、直径3500km弱の月よりも若干大きく、3600km強を有す衛星である。

イオは、1979年にボイジャー1号と同2号が行った木星フライバイ観測の際、地球外の天体として初めて活火山が確認されたことでも知られている。ガリレオ衛星のうち、エウロパ、ガニメデ、カリストは氷衛星として知られるが、イオは唯一外見や表面の様子などが大きく異なり、地表は硫黄やその化合物などで覆われ、赤や黄色などの暖色の彩りが見られることも特徴の1つとなっている。

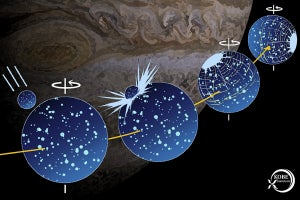

太陽~木星間は平均して5.2天文単位(1天文単位は太陽~地球間の約1億5000万km)あり、およそ12年で太陽を一周している。つまり、およそ12年に1回、地球とは接近するが、それでも4天文単位弱までしか接近しない。このように距離があるため、これまでのイオの火山活動の観測は、主に口径10m級の大型望遠鏡や、木星をフライバイもしくは周回する探査機などが使用されてきた。しかし、それらをイオの観測だけに利用し続けるのは難しいため、継続的な観測が困難なことが課題だったという。そこで研究チームは今回、イオの火山性ガスがイオや木星の周辺に広く分布しており、そして淡く発光していることに着目。口径10cmほどの小型望遠鏡を用いて、木星の本体の強烈な光(太陽の反射光)を遮断しつつ、その周囲の広い範囲の発光の観測を行うことに挑んだとする。

今回の観測で用いられた小型望遠鏡は、PPARCがハワイ・マウイ島のハレアカラ山頂(標高3050m)で運用しているもの。得られた観測データを山陽学園大の米田講師が解析したところ、2017年から2019年にかけて、イオが火山爆発を繰り返していたことが確認されたという。小型望遠鏡を用いてイオの火山爆発が確認されたのは、今回の観測が初めてのことではないそうだが、2年間にわたって、火山活動が安定せず変化し続ける様子が観測されるのは珍しいことと研究チームでは説明しているほか、今回の研究については、イオの観測に特化した小型望遠鏡ならではの成果としている。