広島大学と京都大学(京大)は10月17日、材料合成の最終段階で官能基を導入する手法「Late-stage官能基化」を用いることで、効率的に異なる官能基を有する半導体ポリマーを開発することに成功。そのポリマーを「有機薄膜太陽電池」(OPV)に適用することでエネルギー変換効率を17.4%まで向上させることに成功したと発表した。

同成果は、広島大大学院 先進理工系科学研究科の尾坂格教授、同・斎藤慎彦助教(研究当時)、同・三木江翼助教、同・山中滉大大学院生、岩崎洋斗大学院生、京大大学院 工学研究科の大北英生教授、同・佐藤友揮大学院生らの研究チームによるもの。詳細は、独化学会の刊行する機関学術誌の国際版「Angewandte Chemie International Edition」に掲載された。

OPVは、塗布によりプラスチック基板上に製造でき、軽量でフレキシブルなことから建物の壁や窓、テントやビニールハウスなどにも設置可能として期待されている。同様の特徴を有するペロブスカイト太陽電池のように鉛などの重金属を必要とせず、環境に優しい点も特徴とされている。

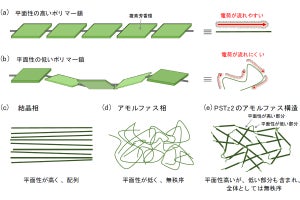

そのOPVのエネルギー変換効率の向上のためには、電圧損失が大きいことを抑制する必要があり、そのためには材料である有機半導体のエネルギー準位を精密に制御することが重要とされ、母体となる化学構造(母骨格)の探索に加え、母骨格に置換する官能基を最適化する必要があったという。この実現には、母骨格に多様な官能基を導入した誘導体を合成してその特性をスクリーニングする必要があるが、有機半導体は複雑な化学構造を持つため、合成に多大な時間と労力を要することが開発のネックとなっていたとする。

そこで研究チームは今回、1つの合成中間体に対して種々の官能基を導入することで誘導体を効率的に合成することが可能となり、結果として材料開発を加速させられることから、Late-stage官能基化に着目することにしたという。同手法では、母骨格が複雑な分子ほど、そのメリットが大きくなるとするほか、その後の工程で反応してしまうことから合成の初期段階では導入が困難だった官能基も使用できるようになることも期待されたという。

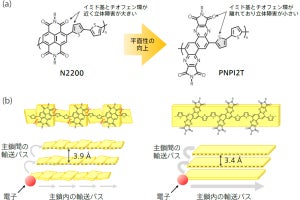

具体的には、広島大の研究チームが以前に開発した「チエノベンゾビスチアゾール」(TBTz)を母骨格とする半導体ポリマーの誘導体の開発において、Late-stage官能基化が適用され、新たな合成ルートが考案された。OPVの変換効率向上には、半導体ポリマーの「HOMO(最高被占軌道)準位」を低下させて電圧損失を抑制することが鍵の1つとされているため、電子求引性を示すエステル基とアシル基が導入されることになった。従来のTBTzの合成法では、官能基を初期段階で導入した後、TBTzの構造を形成するという手法であったため、異なる官能基を導入する場合、一から合成をやり直す必要があったという。また合成の途中段階で、エステル基やアシル基と反応性がある試薬を用いていたため、これらの官能基導入は困難だったという。

-

(上)今回の研究で開発されたTBTzを有する半導体ポリマーの分子構造。(下)電子求引性官能基のエステル基、アシル基の導入により、HOMO準位が低くなるため、アクセプターのHOMO準位との差が小さくなり、電圧損失が抑制される (出所:プレスリリースPDF)

今回考案された合成法では、官能基導入部位をシリル基によって保護した後にTBTz構造が形成され、それを共通中間体として、さまざまな官能基を導入できるように工夫がなされたという。これにより、アルキル基だけでなくエステル基やアシル基も導入できるようになったとするほか、これら3種類の官能基を有するモノマーを、従来法(エステル基やアシル基も導入可能と仮定した場合)の2/3のステップ数で効率的に合成できるようになったという。研究では、このようにして合成されたモノマーを用いて、半導体ポリマー「PTBTz2」(アルキル基)、「PTBTzE」(エステル基)、「PTBTzA」(アシル基)の合成に成功したとしている。

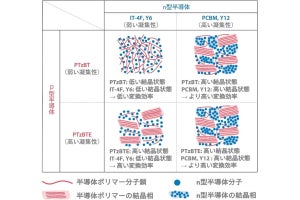

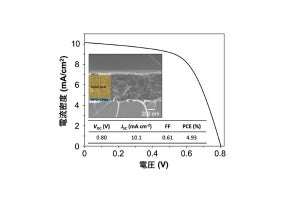

開発された半導体ポリマーのHOMO準位は、PTBTz2で-5.09eV、PTBTzEで-5.18eV、PTBTzAで-5.22eVと、官能基の電子求引性に対応して、より低い値であることが判明。これらの半導体ポリマーを発電層に用いたOPVセルを作製したところ、開放電圧はPTBTz2で0.86V、PTBTzEで0.92V、PTBTzAで0.93Vと向上することが確認されたとするほか、京大の研究チームによるOPVセルの解析から、開放電圧向上の要因は電圧損失の抑制にあることが判明したとする。これらの結果、PTBTzEはPTBTz2よりも1.5ポイント高い17.4%のエネルギー変換効率を示したとしている。

なお、研究チームでは今後、今回の研究成果をもとに、より高性能な半導体ポリマーの開発を進めていくとするほか、Late-stage官能基化を種々の分子骨格にも応用することで材料開発を加速させ、OPVのさらなる高効率化を目指すとしている。