東京農工大学(農工大)は9月3日、チタン錯体を原料に用いて、簡便な手法で「分子性酸化チタン」(TiO4)を安定化する手法を開発し、水素生成光触媒として機能することを明らかにしたと発表した。

同成果は、農工大 工学府の稲田光大学院生、同・大学大学院 工学研究院 応用化学部門の前田和之准教授、同・森田将司助教らの研究チームによるもの。詳細は、英国王立化学会が刊行する無機化学と有機金属化学に関する全般を扱う学術誌「Dalton Transactions」に掲載された。

TiO2に光触媒としての機能が確認されて以降、特に近年では、エネルギー製造、環境浄化やセルフクリーニング機能を利用するコーティング材への応用など、さまざまな分野において光触媒としての研究開発が活発に進められている。酸化チタンは通常、TiO6八面体から成る結晶構造を取る(結晶性酸化チタン)。TiO2の粒径をnmオーダーまで微細化すると、分子が持つエネルギーの低い状態と高い状態との差が大きくなり(「エネルギー準位が離散的」な状態)、粒系の大きなバルク状態では見られない光触媒特性を発現する。

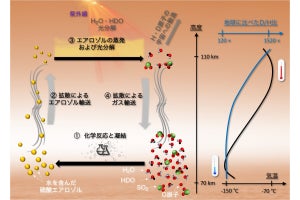

さらに、分子・原子レベルまで微細化されたTiO4ユニットのような分子性酸化チタンはエネルギー準位がより離散的となり、「アナターゼ」(準安定なTiO2の形態の1つで、正方晶の対称性を持つ)や「ルチル」(二酸化チタンの多形の中で最も安定で、正方晶の対称性を持つ)といった結晶性酸化チタン(六配位構造)とは異なるユニークな光化学特性を示すことがわかっていた。

しかし、四配位構造の分子性酸化チタン(TiO4)は高い触媒活性を発現することで知られているものの、極めて不安定であり、容易にアモルファス、結晶性酸化チタンが生成して高い触媒活性が失われてしまうことがわかっていた。これは、高い反応性を持つ「四塩化チタン」や「チタンアルコキシド」に代表される従来のチタン原料では、自発的に加水分解、重縮合が進行することが理由である。そのため、分子性酸化チタン(TiO4)の安定化手法の構築が強く求められていたという。

そこで研究チームは今回、適度な安定性・反応性を有する「酸化チタン(IV)ビスアセチルアセトン」(TiO(acac)2)をチタン原料として用いて、四配位構造の分子性酸化チタンの固定場として、「メソポーラスシリカ」の細孔表面のシラノール基に着目することにしたとする。

メソポーラシリカとは、メソスケール(2~50nm)の均一な大きさの細孔が規則的に配列したシリカ(SiO2)のことだ。メソポーラシリカの細孔表面にはシラノール基が存在し、細孔表面の化学修飾も容易であるため、ホスト材料として多用されている。今回の研究では、そのメソポーラスシリカの細孔表面を足場とした固定化手法により、通常では不安定な分子性酸化チタン(TiO4)を安定化することに成功したという。

この分子性四配位酸化チタンは、そのユニークな光触媒反応性により、メタノール水溶液からの水素生成反応に対して「酸化チタン参照触媒」(P25)などの既存触媒の2~3倍高い光触媒活性を示すことが確認された。これまでに有機物の選択酸化などの触媒反応において、TiO4種の有用性は報告されてきたが、水素生成反応に対しても有効であることが今回はじめて明らかにされた。

また、メソポーラスシリカ細孔表面で安定化した分子性四配位酸化チタンは熱安定性(~600℃)を有し、光触媒反応時にもメソポーラスシリカ細孔表面から脱離せず、強固に固定化されていることも判明。

今回の研究で開発された光触媒は、高い活性とサイクル性能を有しており、効率的なエネルギー製造だけでなく、ファインケミカル、環境浄化の分野への応用も期待されるという。そして研究チームは今後、今回の手法を他の母体や異種金属種にも展開し、さまざまな組成・構造を持つ不均一系分子光触媒の創製に展開していく予定としている。