アジレント・テクノロジーは9月2日、「未来のデジタルラボ」と題したプレスセミナーを開催。同社が推進する分析ラボのデジタルトランスフォーメーション(DX)に向けた最新の取り組みについての説明を行った。

スマートな製薬製造に向けた標準規格による機器の接続の重要性

同社によると、スマートマニュファクチャリングへの投資は2021年から2027年にかけて倍増する見込みで、製造およびラボにおけるDXの導入が加速していくことが期待されているという。

こうした変化はなぜ進むのか、Agilent Technologiees Deutschlandソフトウェア&インフォマティクス事業本部Software R&D DirectorのWolfgang Winter氏は、製薬業界を取り巻く状況として、「効率性と品質の向上、そして規制への対応が求められている」と説明する。これまでのやり方では、時間やコストが膨大にかかり、新製品の市場投入時間も相当な年月を費やす可能性がある。そうした環境をDX化によってITを活用し、インテリジェントな製造環境を構築することで変革しようというのがIndustrie 4.0の製薬業界仕様が「Pharma 4.0」と言える。

DXの視点で見ると、製薬の製造現場はほかのものづくり産業と似通っている点は多々ある。上位層は製造工程の把握や管理などを司るMES(Manufacturing Execution System:製造実行システム)などが存在し、中間層にLIMS(ラボ情報管理システム)やDevice Control System(DCS)などがあり、下層にセンサやデバイス、ガスクロマトグラフや液体クロマトグラフなどといった分析装置が結びつくイメージとなる。これらの機器には、それぞれの通信プロトコルや仕様などが存在していたが、それだと管理・運用に膨大な手間がかかることから、ベンダに依存せず、OSやソフトウェアにも依存しない形での標準化が求められている。そうした通信規格の1つが産業機器向けのオープンソースに基づく国際標準規格「OPC UA」がある。

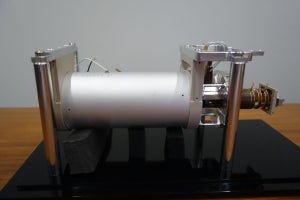

同社でも8月にプロセス分析技術(PAT:Process Analytical Technology)を刷新。OPC UAに対応するWeb APIによる機器の連携を可能としたことで、従来はバイオリアクターに対して手でサンプリングを行い、バイアルに詰めて分析装置に運ぶという作業が必要であったのに対し、分析装置を直接接続し、無菌処理などをしながら、HPLCにダイレクトに送出することができるようになったという。

他社のデータまで一元管理できる科学データ管理システム

また、同社のOpenLabシリーズの科学データ管理システム(SDMS)「Agilent OpenLab ECM XT」を活用することで、ネットワークを活用したデータの管理と活用効率の向上も提案している。

従来、分析ラボ内にはさまざまな分析用途に向けたPCが設置されているが、用途が特殊かつ限定的であることもあり基本的にはIT部門の管理対象外という扱いが多いという。しかし、その結果、ラボ外の執務室(居室)などに置かれているPCはIT部門の管理対象端末で、ラボと居室でのデータのやり取りは分断されているケースも多くみられるという。その結果、ラボ内でのデータ管理は属人化しやすく、多角的視点レビューなども行われず、データの漏洩リスクなども生じており、そうした課題に対する対応策を講じる必要があったとする。OpenLab ECM XTはそうしたニーズに対応するソフトウェアで、同社の分析機器のみならず、他社のデータシステムや測定機器で生成されるデータもクラウド形式もしくはオンプレミス形式で一元管理することを可能とするもの。ラボと居室の間に介在させることで、ラボ側の機器は変更を加えたり、追加ソフトなどを入れることなく、LAN接続だけで済むので、SDMSの中でも構築コストを抑えつつ情報漏洩や不正を防ぐことができるようになるという。また、オプションとして、居室からラボへの遠隔操作も可能だとしている。

これを活用すると、放射線室やクリーンルームなど管理区域内にあるラボにも入室しなくてもデータにアクセスすることができるようになるため、同社では労働環境の改善にもつながると説明する。

企業の垣根を超えたアセット管理でラボの運営を効率化

このほか、9月4日より日本市場で本格提供を開始するのがアセット管理に向けたSaaSベースの「Agilent CrossLab iLabソフトウェア」となる。

同社以外の装置も多く所有している顧客をターゲットとしたもので、紙やエクセルで運用されている機器の使用率管理をデジタル化することで、見える化を図ることを可能とするものだという。

その特長は大きく3つ。1つ目は、誰でも直感的に使用できるスケジュール管理機能で、一般的なカレンダーアプリのような感覚で使うことができるという。2つ目は、数クリックだけでさまざまな切り口で出力できる使用率レポートの提供。そして3つ目が、高い拡張性で、将来的にはアドオンモジュールとして在庫管理や実験動物管理なども追加される予定だという。

ユーザーインタフェース(UI)は英語ベースだが、コロナ禍を経ての顧客からのDX化の要求ニーズの高まりなどもあること、ならびにブラウザベースでの利用形態だが、ブラウザが備えている翻訳機能の精度が高まってきていることなどを踏まえ、日本での提供を決定したという。また、ログイン後に自分が使用したい機器を探す場合は日本語の入力や検索が可能であり、SaaSベースということでどこからでもアクセスすることも可能だとする。

これを活用してもらうことで、管理者は機器ごとの使用時間であったり、ユーザー別の使用時間、一週間の間に、どの装置がどの程度使われいるのかなどを可視化してみることができるようになり、使用率の低い機器に対する使用率向上施策などを取ったりすることができるようになると同社では説明している。

なお、iLabそのものは2016年より海外では販売を行っており、すでに全世界で170社/施設で活用されているという。日本でもそうしたタイミングで英語ベースの企業から引き合いがあったというが、その際はアジレント側の体制が整っていなかったことなどもあり、導入には至らなかったというが、日本でも需要がないわけではないことが見えていることから、そうした興味を持ってくれそうな企業を中心に活用に向けた提案活動などを行っていきたいとしている。