千葉大学、大阪大学(阪大)、京都大学(京大)の3者は9月2日、次世代太陽電池や発光デバイス材料としても期待されるハロゲン化金属ペロブスカイトを用いて、光で物質を冷やす「半導体光学冷却」の実証に成功したことを共同で発表した。

同成果は、千葉大大学院 理学研究院の山田泰裕教授、同・大学院 融合理工学府の大木武大学院生、阪大大学院 工学研究科の市川修平准教授、同・小島一信教授、京大 化学研究所の山田琢允特定助教、同・金光義彦特任教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国化学会が刊行するナノサイエンスとナノテクノロジーの全般を扱う学術誌「Nano Letters」に掲載された。

発光とは、物質が光のエネルギーを受け取って高エネルギー状態になった後、元の状態の戻る時に逆に光を放出する現象のことをいう。物質が吸収した光子の数と放出される光子の数の比を「発光効率」というが、ペロブスカイトは、それが高いことを特徴の1つとしている。

またペロブスカイトは、「電子-フォノン相互作用」が強いという性質も特徴とする(フォノンとは格子の熱振動を粒子として扱う準粒子の一種)。それにより、ペロブスカイトは入射した光よりも高いエネルギーの「アンチストークス発光」というユニークな性質を示す。物質の温度はエネルギーの総量で決まることから、もし発光効率100%のアンチストークス発光があれば、光を照射すればするほど、物質は発光を通じてエネルギーを失い、冷却できることになる。実際、発光効率がほぼ100%の希土類のイオンを分散させた結晶では光学冷却が実現済み。ただし、光の吸収率が小さく、冷却デバイスがどうしても大型化してしまうほか、低温冷却にも限界があるという問題を抱えていたという。

また、半導体の光学冷却も目指されてきたが、効率を下げる原因である不純物や欠陥を可能な限り減らしても、冷却が実現する水準にまでたどり着けなかったことから、発光効率を100%に近づけることが困難だったという。そうした中で期待されているのが、ペロブスカイトの量子ドット。直径10nm以下の極めて小さな結晶である量子ドットは高い発光効率を持つ。高い発光効率を有するペロブスカイトにさらに高い発光効率を有することができる状態にしようというわけである。しかし、量子ドットは大変壊れやすく、特にペロブスカイトは大気暴露や継続的な光照射ですぐに発光効率が下がってしまうことが課題となっていた。

そこで研究チームは今回、丈夫で高い発光効率が維持される「ドットインクリスタル」という、「CsPbBr3」という組成のペロブスカイト量子ドットが、「Cs4PbBr6」結晶中に埋め込まれた構造(CsPbBr3/Cs4PbBr6)のペロブスカイトに注目して研究を行うことにしたという。

半導体に光を照射すると、電子と正孔のペアである励起子が生成され、発光は、励起子が再結合する際に起きる。一方で、励起子の密度が高くなると、発光せずに熱を放出して再結合する「オージェ再結合」という過程が現れてくる。半導体量子ドットでは、オージェ再結合が起きるため、強い光強度によって光冷却ではなく、光加熱が生じてしまう。

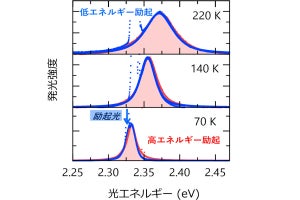

今回の研究ではまず、時間分解発光分光を用いて、オージェ過程がどの程度起こりやすいのかが調べられた。その結果、比較的弱い強度でも光加熱が生じてしまうことが判明。つまり、光学冷却を観測するためには弱い強度での実験が必要ということがわかったのである(弱すぎても冷却もされないというジレンマもある)。なお今回取り扱った試料では、理論的には室温から絶対温度10K(約-263℃)ほどが冷却の限界であることがわかった。

-

(上)オージェ再結合の概念図。(左下)光学冷却実証の典型的な実験結果。(右下)光強度の増加による冷却から、加熱への転換が示された実験結果(光を15分照射した時の温度変化)(出所:千葉大プレスリリースPDF)

続いて、光学冷却実験が行われ、発光効率の高い部分だけを選択的に光照射するため、マイクロサイズの結晶が作られた。試料の温度は、発光スペクトルの形状から推定する方法が確立され、数多くの資料で実験が行われたところ、複数の試料で冷却が観測され、励起光の強度を変えていくと、冷却から加熱へと移り変わる様子も観測されたとする。

半導体での光学冷却は、これまでにもいくつかの物質で報告されているが、温度推定の方法に問題があるなど、十分な信頼性がなかったという。今回の研究では信頼性の高い手法で光学冷却が実証され、時間分解分光の結果から、光学冷却の限界と可能性が明確に示された。

より低温への光学冷却を実現するには、量子ドットの密度を上げること、オージェ再結合が起こらないようにすることが必要。サイズの大きな量子ドットを使うことも1つの方法だが、発光効率を上げるのが難しくなる可能性があるとする。今後は、量子ドットの周囲の物質を工夫することで、オージェ再結合の確率を減らす試みが必要となるとしている。