京都大学(京大)は8月27日、全国健康保険協会(協会けんぽ)の医療レセプトの約9万3000人のデータを用いて、配偶者の「心血管疾患」によって本人の認知症リスクが上昇することを明らかにしたと発表した。

同成果は、京大 白眉センター/医学研究科の井上浩輔准教授、米・ボストン大学の古村俊昌修士課程学生、Maria Glymour 同教授、米・カリフォルニア大学ロサンゼルス校の津川友介准教授、同・Elizabeth Rose Mayeda准教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、神経疾患に関する全般を扱う学術誌「JAMA Neurology」に掲載された。

-

最大6年間の追跡の結果、配偶者が心血管疾患を発症しなかった世帯に比べて、配偶者が心血管疾患を発症した世帯では、世帯主が認知症の診断を受けるリスクが32%高いことが確認された(出所:京大プレスリリースPDF)

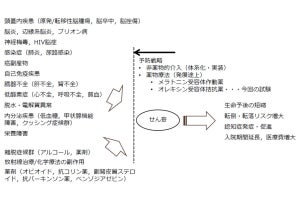

世界的に認知症患者の数は増加し続けており、2050年には1億5000万人を超えると予想され、その規定因子を解明することは喫緊の課題だとされている。これまでの研究では、個人レベルでは心血管疾患(心筋梗塞や脳梗塞など、心臓や血管の機能異常によって引き起こされる病気の総称)は認知症発症の重要なリスク因子であることは報告されていた。その一方で、配偶者の心血管疾患がパートナーの認知症発症へ与える影響に関するエビデンスは限られていたという。つまり、個人の心血管疾患がその家族の認知症のリスクにどの程度影響しているのか明確な検証がされていなかったとする。

そこで研究チームは今回、配偶者の心血管疾患発症とそのパートナーの認知症診断の関連性を明らかにすることを目的に、全国健康保険協会に加入する世帯主(被保険者)とその被扶養者を対象とし、被扶養者の心血管疾患発症(脳卒中、心不全、心筋梗塞)の有無における世帯主の認知症診断のリスクの変化を比較することにしたという。

日本における最大の保険者である全国健康保険協会のデータを用いて、9万3396組の65歳以上の夫婦のペア(平均年齢68.8)が作成された。2016年度から2021年度における最大6年間の追跡調査の結果、配偶者(被扶養者)が心血管疾患(脳卒中、心不全、心筋梗塞)を発症した夫婦では、配偶者が心血管疾患を発症していない場合と比較して、世帯主(被保険者)が認知症の新規診断を受けるリスクが32%高いことが判明したとする。この関連は、性別や年齢などの属性による違いは認められなかったとした。

今回の研究結果から、配偶者が心血管疾患を発症した際には、そのパートナーの認知症発症に対するモニタリングを提供する重要性が示唆されているとする。患者の心血管疾患発症は、その配偶者に対する認知症の予防・ケアを提供する重要な基点である可能性がある。

また、認知症は現在では治療手段が限られているため、早期発見や予防が重要。患者本人の健康状態のみならず、その家族に対しても適切なリソースを提供することは、限られた医療資源を効果的に活用することにつながるかもしれないという。さらに、世帯全体を意識したケアを提供することは、認知症への対策において重要な視点となる可能性がある。このような家族単位での健康に着目した研究は世界的に見ても限られているため、さらなる知見の創出と効果的な施策の開発が求められるとしている。