「人類全体として必要な知恵を持ち寄って、課題を解決していく。その解決のために動いていくという大学の役割は非常に大きいと思います」と東京大学総長・藤井輝夫氏。世界中が分断・対立の状況にあり、日本は人口減、少子化・高齢化の中でどう再生を図っていくかという課題。日本のアカデミアを代表する立場から、内外のアカデミアとの連携だけでなく、産業界(民間)との連携・共創を目指し、課題解決を図っていこうという考え。そのために、自分たちの針路を決める羅針盤として、『UTokyo Compass』を制定。キーワードとして、”知をきわめる”、”人をはぐくむ”、”場をつくる”の3つの視点を導入。その根底には、「対話を通じて未来を創造する」という大学経営理念がある。同時に、経営力をどう高めていくかという課題。欧米の主要大学と比べて弱いとされる”資金力”をいかに高めていくか。国立大学法人化(2004年)から20年、国からの運営交付金・補助金が絞られていく中、自立的な資金調達をどう図っていくかという課題。藤井氏が掲げる『世界の誰もが来たくなる大学』とは─。

人類全体の課題解決へ

大学の役割とは?

「大学というのは、十分にすぐに何かソリューション(解決策)を出せているわけではないかもしれないですけれども、課題解決のために動いていくという役割は非常に大きくなっているのだと思います」

ロシアによるウクライナ侵略が起こり、米中対立がますます激しくなるなど、世界中で分断・対立が進む中、課題解決へ向けての大学の役割について、東京大学総長・藤井輝夫氏はこう語り、次のように続ける。

「例えば、米中対立も激しくなっています。そうした中では、やはりアカデミックのつながりをしっかり活用していくと。人類全体として必要な知恵というものを持ち寄って解決するのに、直接すぐ何かできるわけではないにしても、解決のために動いていくことが大事だと」

藤井氏は2021年(令和3年)4月、五神眞氏の後を受け、東京大学第31代総長に就任。

「就任時よりも一層世の中がというか、世界の情勢が厳しいものになっていると思います」

総長就任はコロナ禍というパンデミック(世界的大流行)の真っ只中。温暖化など地球環境問題に強いウォーニング(警告)が出され、サステナビリティ(持続性)の観点からも、グローバルな協力が必要だという認識が高まる中でウクライナ戦争が起きた。

そして、イスラエルとイスラム軍事組織『ハマス』との戦闘。さらに世界各地で紛争が起き、さらに分断・対立が深まる懸念もある。世界が混沌とする中で、大学の役割と使命は何か─。大学はこうした問題意識の中、課題解決のために、自分たちが持つ『知』を掘り起こし、課題解決の『場』づくりを担っていこうという藤井氏の思い。

その『知』を提供し、『場』づくりを担うのは『人』である。

「そうですね。人と人をつなぐ。あるいは、組織と組織をつなぐ。それから、知の提供もそうですし、それを共有して、あるいは、必要な知を生み出していくことが大事だと思います」

課題解決に向かう大学像を考えた時に、大事な視点は3つあり、『知をきわめる』、『人をはぐくむ』、そして『場をつくる』という藤井氏の考えである。

『対話から創造へ』と産業との共創も推進

藤井氏は総長就任の2021年に、『UTokyo Compass』を発表。Compass(コンパス=羅針盤)という言葉を使い、東京大学(UTokyo)が進むべき針路を示した。

藤井氏は、『UTokyo Compass』を支えるコアバリュー(基本的な価値観)として、まず、『対話から創造へ』を掲げる。そして、『多様性と包摂性(D&I、ダイバーシティ・アンド・インクルージョン)』、さらには『世界の誰もが来たくなる大学』を謳う。

「アカデミアのネットワークづくりや対話だけではなくて、要は産業界とか大学の外の皆さんとの対話を通して、組織と組織、人と人をつないでいく」

価値観や生き方は多様で、人や国によって違うが、対話を通して、「社会全体の課題解決に取り組んでいく」というスタンス。

藤井氏は、この『対話から創造へ』を実践することは、「学問の高みを目指すことにつながる」として、「そうした課題解決に資することをやる時こそ、多様な観点や意見を大事にしていかなくてはいけない」と語る。

つまり、『多様性と包摂性(D&I)』を尊重する観点から、大学の構成員も多様なものにしていくべきだという氏の認識。

これまでに『D&I』宣言を行い(2022年6月)、〝多様性と包摂性〟に取り組む仕組みづくりを推進。『#WeChange』運動の一環として、向こう6年間で女性教員を300人雇用する方針を打ち出すのもそのためだ。

現在、東大の教員の中で、女性教員の比率は約16%だが、これを25%まで引き上げる方針。

また、SOGI(Sexual Orientation & Gender Identity、ソジ=性的指向と性自認)の多様性の観点から、この問題に対するガイドラインをつくった。

「いわゆるLGBTQ(性的少数者)プラスの皆さんへの対応というか、行動ガイドラインをつくりました。これはかなり具体的なシチュエーションを設定して、こういう受け答えはあまり良くないですとか、事例を挙げながら説明しています」

今年4月、『多様性包摂共創センター』を設置したのも、「グローバルの多様性はもちろんですが、ジェンダー(性)の多様性も重要」という考えからである。

藤井氏は、D&Iに関する取り組みについて、「かなり具体的に進んできたかなと思っています」と総括する。

海外からの留学生をどう惹きつけるか…

東大の学生数は、学部学生1万4000人強、大学院生1万4000人弱の合計2万7000人強にのぼる(総教職員数は8243人。うち事務系職員は1639人、医療系職員2054人、技術系職員549人という構成。2024年5月時点)。

『世界の誰もが来たくなる大学』づくりということだが、現在の留学生数はどれくらいなのだろうか─。

コロナ禍で人と人の交流が減り、海外からの留学生数は減少した。そうした状況で、東京大学の海外からの留学生数は5104人(2024年5月現在。ちなみに日本で一番多く留学生を抱えているのは早稲田大学で、8084人)。『世界の誰もが来たくなる大学』づくりには、どう取り組んでいくのか?

「世界から学生に来てもらい学んでもらうためには、英語で学べる機会をどれだけ増やすことができるかが重要で、そのためにグローバル教育センターを昨年4月に設立しました」。

グローバル教育センターで英語で学べる科目は、30科目から始まり、今は60科目に増やしたという。

これからの大学は『経営力』が問われる!

これからの大学のあるべき姿を目指す上で、結局は、『経営力』が問われる。端的に言えば、大学運営を賄う資金をいかに確保していくかということだ。

そこで東大は、『UTokyo Compass』を支える柱として、前述した『知をきわめる』、『人をはぐくむ』、『場をつくる』に『経営力の確立』を加え、達成すべき〝20の目標〟を立てている。『経営力の確立』の全体像について、藤井氏が語る。

「要は何がしたいかと言うと、大学が、自分たちが大事だと思う授業をできるようになるということです。つまり学問の裾野を自ら広げていく力を持つことですが、これをやるには(国からの)補助金に頼っているやり方だと、なかなか難しいと」

国立大学法人東京大学には、政府から毎年交付される大学運営交付金があり、それにさらに補助金が加わる。

大学運営交付金という基盤的経費があり、そのほかに例えば、パンデミックへの対応としワクチンを作るなどという時に、補助金が政府(文部科学省)から交付される。この補助金も削減の方向で、大学の財政運営も厳しさを増しているのが実情。

「ご存じのように、補助金というのは、3、4年でだんだん金額が減っていき、あとは自分でやってくださいということなんですね」

藤井氏はこう語り、「そもそも基盤的経費がなかなか増えていかないので、新しいことを始めても、それを長く継続することができない」と語る。

補助金は、政府の年度予算サイクルで回っており、例えば、コロナ禍のようなパンデミックが発生した場合、ワクチンをすぐに作ろうと思っても、そうはいかないのが現状。

「ええ、ワクチンを開発するには数十億円を用意しないと、第二層、第三層の試験に十二分に対応できません。第三層まで行くには、数十億円でも足りないかもしれません。ということなので、それ位の投資が自力でできるような力を持つことが大事」

藤井氏がさらに続ける。

「それから、そういうものを続けるためには、やっぱり長期的に人員も確保してこそ、ちゃんとプロジェクトが続けられるし、そういう力を持つ必要がある。欧米の大学はほとんどそうなっているわけですが、日本では欧米のエンダウトメント型の独自基金構築ができていません」。

エンダウメント(Endowment)。日本語訳は寄付、基本財産であるが、大学運営においては独自基金という意味で使われる。

日本は、〝失われた30年〟に加えて、人口減、少子化・高齢化という流れの中で、財政赤字が拡大。国からの補助金交付は厳しくなっていく一方で、どうやって自力で資金調達を図っていくかという命題。

欧米大学との競争上も独自資金の拡大は不可欠

東京大学の予算規模は2885億円(2023年度時点)。国からの運営交付金や補助金は年々縮小の傾向をたどり、財政事情は厳しい。

米有力私大のハーバード大学の予算は日本円で6000億円余ともいわれ、大学間の国際競争力という観点からも、彼我の差は大きい。

また、国との関係でいえば、国からの受託研究で得られる資金は全体の約15%を占めるが、それは国に採択された場合に獲得できる資金であって、安定収益ではないという事情もある。

2023年度は経常損益が約51億円となった。これを臨時収益等でカバーし、最終的な総利益(約900億円)を確保した。

財政面の改革は必須で、藤井氏は『経営力』の強化を進める。

具体的には、エンダウメント型の財政。つまり大学独自の特別基金をどう構築していくかということだ。

米ハーバード大学の独自基金は507億米ドル(2023年時点)。これは、1ドル152円(2024年7月下旬の相場)で日本円に換算すると、約7兆6000億円に達する。

東大も独自基金を拡大していきたいとし、「独自の基金の元本を使ってしまうのではなくて、元本を運用して、その運用益を実際の事業の基にしていきたい」と藤井氏は語る。

もともと、その資金運用総額は110億円ほどだったが、藤井総長時代になって300億円に拡大し、今年度は、「400億円位に持っていきたい」とする。

数兆円規模の独自資金を持つ欧米大学との資金力の格差は大きい。その差を埋めていく作業がようやく本格化し始めた。

日本再生と重なり合う大学の改革

国力は、大学の国際競争力にも反映される。全国には、国立、公立、私立を合わせて約800の大学がある。各大学は少子化の波の中、200校は淘汰されるとの観測もある。

大学も社会の変革と無縁ではない。2004年(平成16年)には、国立大学法人化が実施され、東大をはじめとする国立大学が文部科学省管轄から、独立した法人格を持つ『国立大学法人』へと移行された。

これは、国(政府)が財政的に一定の責任を持ちつつも、大学の自主・自立を生かした運営に転換させるというものである。

国立大学法人化から20年が経つ今、藤井氏は『経営力の強化』を大学運営の最重点目標の1つに掲げる。例えば、財政力の向上、資産運用力の強化である。

「そもそも国立大学は、運用自体、マーケットにお金を出すこと自体認められなかった。だから、国債を買うぐらいしかなく、しかも、寄付金でしかできなかったんですが、数年前に指定国立大学法人というカテゴリーの認定を受けると、資産運用していいことになった。それを始めたのが5年ぐらい前です」

五神眞・前総長時代から、ようやく積極的な資産運用を始めたということだが、藤井氏は経営力の強化につながる資産運用力を高めていきたいと語る。

時代は変化する。今年4月からは、民間からの寄付金だけではなく、余裕資金を自由に積み上げていいということになり、国立大学法人の会計基準が変更された。資金運用の自由度が一層高まった。

大学としては、産業界との共同研究で得られる資金を積み上げ、運用に回せるようになったということ。

従来は、自己収入資金は、その年度で全て使い切るようにとの〝達し〟があったが、積み立てや運用などで有効活用ができるようになったのである。

また、授業料改定問題に関しては、現在、大詰めの段階で、藤井氏は、「その問題は…」と多くを語らないが、経営の自主性という観点からも、その推移は多方面から注目を集める。

年間53万5800円を64万2960円にと、10万円余授業料を引き上げる案が出されているが、関係者の間には、これに反発する声もある。

「家計が苦しいという理由で、優秀な学生が入りにくくなる」といった学生の声がある一方、有力私大の間からは、国立大学と私大の授業料格差をなくすという観点から、「東大も年間150万円位に引き上げるべき」(伊藤公平・慶應義塾大学塾長)といった声もあがる。

東大としては、11月頃までに結論を出す考えだ。

民間企業との連携

ともあれ、経営の自由化は進めなければならない。その意味でも民間企業との連携は重要。

日本の大学は、米国のスタンフォード大学やハーバード大学などと比べて、民間からの寄付金額がはるかに少ない。しかし、日本企業の間でも、大学と連携し、共同研究開発を進めることは、自分たち企業の成長はもとより、日本経済全体の活力向上につながるという認識が高まる。それが大学への寄付行為という形で現れてきている。

東大の場合、三井不動産などからのエンダウメント型寄付例が出始めた。また、個人経営者層からの寄付も出てきており、ネット証券・マネックスグループの創業者・松本大氏などが寄付をしている。

「これらの寄付金の運用で研究組織をつくって、その研究組織をずっと続けていくということで、応用資本市場研究センターというものをつくりました」と藤井氏。

かつて、東大生には霞ヶ関の中央官庁に入り、官僚となって力を発揮したいという若者が多かった。今は、生き甲斐、やり甲斐を求めて、スタートアップ(新興企業)を目指す東大生が増えており、現に多くの起業家を輩出している。

先述のマネックスグループの松本大氏も東大OBの1人で、「ベンチャー企業の人たちとも、つながりが深くなっていくと思います」と藤井氏は語る。

社会課題解決へ向けて内外で提携が進む

ソーシャルイノベーション。社会課題を解決する事業や取り組み、アイデアを指す言葉だが、東大は今年5月、このソーシャルイノベーションを創出するためのスタートアップ支援や育成を図る『WE AT』(一般社団法人)を設立。

すでに2016年に『東京大学協創プラットホーム開発(略称・東大IPC)を100%出資子会社として設立しており、これまでに国内外60社を超える大学関連スタートアップへの投資と人材支援を行っている。

この東大IPC(植田浩輔社長)は早稲田大学など17大学と2つの国立研究機関と連携し、国内最大規模を誇る起業支援プログラム『1stRound』(ファーストラウンド)を実行。これには、国内の主要企業もパートナー企業として参加、過去8年間で85社を支援している。

大学発のスタートアップを支援・育成するエコシステムづくりを進めることで、〝ユニコーン企業〟(企業価値が10億ドル以上の未上場企業)を育成しようと活動を展開している。

また、国をまたぐ連携も進む。東大は昨年10月、パスツール研究所(仏)と協定を結んだ。

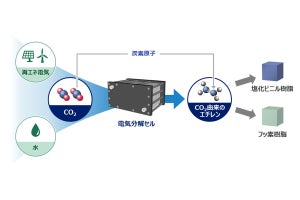

「感染症研究で有名なパスツール研究所とは、Planetary Health Innovation Center(プラネタリー・ヘルス・イノベーション・センター)をつくることになっています。感染症対応と併せて、それをイノベーションにつなげて、スタートアップを生み出すような機能を持つセンターを日本につくろうと。パスツール研究所と東大がそれを一緒にやろうということです」

プラネタリーヘルス─。地球環境と人間の健康とが相互に影響し合うメカニズムを探求する概念だが、これに関連した連携や協定づくりが進む。

高輪ゲートウェイにも研究開発拠点を

国内での連携として注目される1つに、昨年JR東日本と結んだ産学協創協定がある。

「これは100年間という協定なんですが、高輪ゲートウェイシティに東京大学のキャンパスをつくり、プラネタリーヘルスに関わる研究を進めようと」

高輪は江戸期、東海道から江戸の街に入る〝大木戸〟(玄関口)が置かれた所。その高輪の地が今、世界から日本への〝東京の大木戸〟として開発が進む。

高輪ゲートウェイシティには食品メーカーのマルハニチロも拠点を構える予定。

パンデミックや食糧危機への対応、さらに食のパーソナル化という世界的傾向と併せて、「食のデザインの研究開発も進めていこう」と発想も広がる。

世界の分断・対立が進行する中で、日本の立ち位置をどう見据え、日本再生をどう図るかという命題をわれわれは抱える。

「わたしは、日本には潜在力が十分にあると思っています」と藤井氏。

その潜在力を十二分に生かすための改革が求められてきたにもかかわらず、それができてこなかったことへの反省を含め、「社会全体が変わっていかないと」という思いの藤井氏。

企業人との対話の中で、そうした危機感、使命感を「共有する人たちが多い」と藤井氏は語る。『対話から創造へ』を実行・実践する時である。