大阪大学(阪大)と日本女子大学の両者は8月8日、有機半導体分子の薄膜状態での分子会合を強固にする分子デザインを取り入れることで、有機半導体の「励起子束縛エネルギー」を低減することに成功したと共同で発表した。

同成果は、阪大 産業科学研究所の陣内青萌助教、同・家裕隆教授、阪大大学院 工学研究科の中山健一教授、同・佐伯昭紀教授、日本女子大 理学部の村岡梓教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、独国化学会の刊行する機関学術誌の国際版「Angewandte Chemie International Edition」に掲載された。

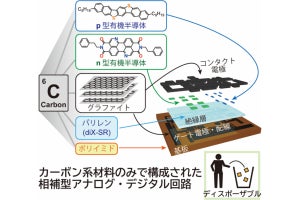

有機半導体は、炭素を基盤とした「π共役系」(二重結合と一重結合が交互に連なっている分子構造のこと)の有機分子で構成され、柔軟性や軽量性などの特徴を持つ。それに加え、ロール・ツー・ロールなどの印刷プロセスを利用した大面積デバイスの製造が可能であり、従来の無機系半導体にない機能的特徴を有している点が期待されている。

有機太陽電池や有機光センサなど、有機半導体を用いた光・電子デバイスの特性は、有機半導体が光エネルギーを受け取り、電流の源である自由電子と正孔を生成する効率によって大きく左右される。一般的に、有機半導体はシリコンなどの無機半導体と比較して誘電率が小さい。そのため、光エネルギーを受け取っても、負電荷と正電荷が「クーロン引力」、つまり励起子束縛エネルギーで互いに強く束縛しているため、分離しにくいことが課題となっていた。このことはまた、有機太陽電池におけるエネルギー変換効率を低下させる要因の1つとしても知られている。

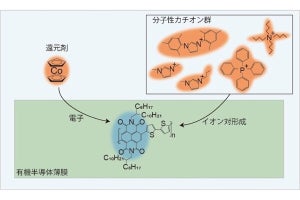

この課題を克服するため、現状では負電荷を帯びやすいn型有機半導体と、正電荷を帯びやすいp型有機半導体をヘテロ接合(二層状態または混合状態)としたデバイス構造が採用されている。しかし、有機半導体のヘテロ接合は、エネルギー変換ロスや駆動安定性の低下、材料・開発コスト高の原因の一端でもある。そのため、新視点に基づく有機半導体の開発とデバイスの構築が望まれていた。そこで研究チームは今回、有機半導体の分子会合(2つ以上の分子が分子間力などによって結びつくこと、またはその状態)挙動に着目し、励起子束縛エネルギー低減を焦点とする有機半導体の開発に挑戦したとする。

今回の研究では、会合挙動が異なる2つの分子骨格が着目された。その骨格が分子中央部に導入された2種類の有機半導体、「DBC-RD」と「TPE-RD」が開発され、その励起子束縛エネルギーの比較が行われた。すると、高い会合挙動を示すDBC-RDが、小さい励起子束縛エネルギーを示すことが見出されたとした。これらの有機半導体薄膜の詳細な比較を通じて、この励起子束縛エネルギーの減少は、薄膜状態でのDBC-RD分子同士の会合に由来するものであることが突き止められたとする。

続いて、励起子束縛エネルギーが有機半導体の光・電子デバイスの機能に及ぼす影響を調べるため、DBC-RDを発電層とする単成分型有機半導体が試作された。すると、最大で約6%の「量子効率」(照射された光(光子)が電流として取り出される割合)が示されたという。さらに、DBC-RDは不均一系有機光触媒としても機能することも明らかにされた。

今回の研究成果は、有機半導体の分子会合挙動が励起子束縛エネルギーに及ぼす影響を明らかとした先駆的研究とする。それと同時に、励起子束縛エネルギーの低減を通じて、単成分型有機太陽電池や有機光触媒などの革新的機能が実現可能であることが示された重要な一歩といえるとした。

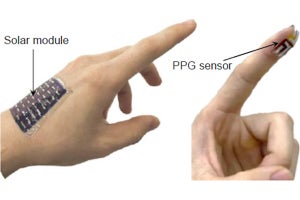

また、今回の成果によって励起子束縛エネルギー低減に向けた分子デザイン指針の一端が明確化されたことで、新視点に基づく有機半導体開発のほか、材料開拓を通じた有機太陽電池の高性能化、ならびに生産性の向上が期待されるという。なお研究チームでは今後、新駆動原理・新デバイス構造に基づいた半透明太陽電池デバイスや光触媒の開拓を推進していくとしている。