横浜市立大学(横市大)と大阪大学(阪大)は8月7日、ワニのヘモグロビンの立体構造とその「アロステリック制御」に関わる重炭酸イオンとの結合様式を、クライオ電子顕微鏡単粒子解析により明らかにしたことを共同で発表した。

同成果は、横市大大学院 生命医科学研究科の高橋捷也大学院生、同・ジェレミー・テイム教授、同・西澤知宏教授、同・李勇燦助教、阪大 蛋白質研究所の栗栖源嗣教授、同・川本晃大助教らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

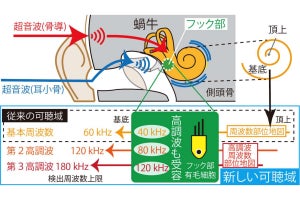

血液が赤い理由でもあるタンパク質「ヘモグロビン」は、ヒトを含むすべての脊椎動物において、血液中の酸素運搬の役割を担っていることはよく知られている。同タンパク質は、αサブユニットとβサブユニットがそれぞれ2つずつ会合した4量体構造をしており、各サブユニットはヘムと呼ばれる赤色に見える鉄イオン錯体を有し、酸素が1分子結合することが可能だ。

酸素がヘムに結合すると、ヘモグロビン4量体はR(Relaxed)型という「開いた」構造を取り、一方で、酸素が外れるとT(Tense)型という「閉じた」構造を取ることが明らかにされている。これらの構造の変化は、大半の脊椎動物において、有機リン酸の作用によって「アロステリック」(ヘモグロビンの1つのサブユニットに酸素が結合しただけで、連鎖的に他のサブユニットにも構造変化が伝わり、酸素に対する親和性が向上する仕組み)に制御される。

一方、脊椎動物で唯一ワニは、有機リン酸の作用を受けることなく、重炭酸イオン(HCO3-)の作用を受けることが、50年近く前の1977年に発見されていた。この重炭酸イオンの作用のおかげで、ワニは長時間潜水しても酸素を供給することができるため、それを活用した狩りを行うことが可能となっている。

このワニに特有な重炭酸イオンの作用を明らかにするため、ワニのヘモグロビンの立体構造の分子レベルでの解析が必要だったが、その良質な結晶が得られておらず、いまだにX線結晶構造解析による構造決定に成功していなかったという。そこで研究チームは今回、「クライオ電子顕微鏡単粒子解析法」を用いることで、ワニのヘモグロビンの構造決定を目指すことにしたとする。なおクライオ電子顕微鏡単粒子解析とは、クライオ電子顕微鏡を用いて約-180℃の低温環境下でタンパク質などの試料に電子線を照射して撮影し、得られた粒子像から三次元構造情報を再構成して、分子の立体構造を解析する手法のことをいう。

今回の研究では、米・ノーステキサス大学にて、生態学の実験目的で飼育されているワニ(Alligator mississippiensis)から採取された血液よりヘモグロビンが精製され、クライオ電子顕微鏡による構造解析が実施された。その結果、酸素が結合した状態、一酸化炭素(CO)が結合した状態、および酸素が解離した状態(デオキシ状態)の3種類の状態の立体構造を解明することに成功したとする。なおデオキシ状態のヘモグロビン試料は、阪大の栗栖教授の研究室に設置された嫌気チャンバー内の低酸素環境下で調製が行われたとした。

-

(a)COが結合した状態のR型構造を取ったワニのヘモグロビンの電顕マップ。(b)デオキシ状態のT型構造を取ったワニのヘモグロビンの電顕マップ。α1サブユニットはピンク色、β1サブユニットは水色、α2サブユニットは黄緑色、β2サブユニットはオレンジ色、ヘムは黄色で表示されている(出所:横市大Webサイト)

2.2オングストローム(0.22ナノメートル)の高分解能で決定された、T型構造を取ったデオキシ状態のワニのヘモグロビンの立体構造から、ヘモグロビン4量体のαサブユニット、βサブユニットの界面に合計2分子の重炭酸イオンが結合することが突き止められた。その結合部位は、他の脊椎動物のヘモグロビンにおける有機リン酸の結合部位とは異なっており、ワニのヘモグロビンが独自に獲得されたものであることが確かめられた。

重炭酸イオンは合計8つのアミノ酸によって認識されており、ヒトを含む他の動物のヘモグロビンと比較すると、ワニでは特に2つのアミノ酸置換(βサブユニットの38番目の「スレオニン」(20種類ある天然アミノ酸のうち、ヒトではリジンに相当する)と、41番目の「フェニルアラニン」(20種類ある天然アミノ酸のうち、ヒトではチロシンに相当))が、重炭酸イオンによる作用を獲得するために重要であることが解明されたとする。

-

(a)重炭酸イオン(黄色)が、結合したT型構造のワニのヘモグロビンの立体構造。(b)重炭酸イオンの電顕マップの密度。(c)重炭酸イオンとT型構造のワニのヘモグロビンのβ1サブユニット(水色)との結合様式。(d)ワニのヘモグロビン(水色)と、ヒトのヘモグロビン(オレンジ色)における重炭酸イオン結合部位の比較(出所:横市大Webサイト)

ワニのヘモグロビンの重炭酸イオン作用が報告されたのは1977年のことで、今回の研究により50年近い時間を経て、ワニが進化の過程で独自に獲得した重炭酸イオン作用の仕組みが突き止められた。それにより、脊椎動物のヘモグロビン分子進化における新たな知見を提供できる可能性が期待されるという。また今後は、鎌状赤血球症などで心肺機能の弱い患者に対する遺伝子治療や輸血用人工血液といった医療への応用も期待されるとしている。