九州大学(九大)と千葉大学の両者は7月29日、宇宙空間において太陽を起源とするプラズマが占める領域である「太陽圏(ヘリオスフィア)」の外縁で生成されることが知られる「宇宙線異常成分」(この領域で生成される特別な宇宙線のことで、~数十メガ電子ボルトのエネルギーを持つ)の加速過程について、スーパーコンピュータ「富岳」を使って宇宙プラズマ衝撃波の大規模かつ高精度な第一原理計算を実施した結果、宇宙線異常成分の種となる陽子の初期加速過程を解き明かしたことを共同で発表した。

同成果は、九大大学院 総合理工学研究院の松清修一教授、千葉大 国際高等研究基幹の松本洋介准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal Letters」に掲載された。

高エネルギーの粒子や放射線である宇宙線は宇宙誕生の初期段階から存在しており、遠く離れた高エネルギー天体現象の情報を伝えるメッセンジャーの役割を果たすほか、宇宙におけるエネルギー輸送や星形成、銀河や生命の進化にも影響を与えていると考えられている。アルテミス計画以降、人類が宇宙への恒久的な進出を進めていくためには、宇宙線の脅威から宇宙飛行士や宇宙機を守る技術を開発することは重要な課題だ。宇宙線は高エネルギーの放射線の一種であり、宇宙飛行士が多量に浴びれば被ばくすることで、DNAの損傷、そして臓器や組織のがん化などの危険性がある。またエネルギーが高いため、宇宙機に搭載されているコンピュータなどが破壊されたり、破壊されずとも誤作動を起こしたりするようなこともあるという。

宇宙線は、主に天の川銀河内の超新星爆発によるもの(エネルギーが1ペタ電子ボルト(PeV)以下)と、銀河外から到来するもの(1PeV以上)の2種類に大別される。どちらの生成機構もまだ正確には解明されていないものの、天の川銀河内での生成メカニズムとして有力視されているモデルとして、超新星爆発などによる宇宙プラズマ衝撃波による加速モデルがある。

地球近傍で観測される宇宙線異常成分は、太陽圏終端衝撃波で加速された宇宙線であると長年考えられてきた。しかし、米国航空宇宙局(NASA)によって1977年に打ち上げられ、2024年現在もいまだに現役で、人類が作りだしたものの中で地球から最も遠くまで到達した記録を更新中であるボイジャー探査機が、初めて太陽圏終端衝撃波を直接探査した際(1号機:2004年、2号機:2007年)には、予想されたほどの宇宙線は観測されなかったとのこと。その理由は現在も未解明のままである。

そもそも衝撃波で宇宙線が加速されるためには、宇宙線の種になる粒子(種粒子)が、衝撃波の周りに潤沢に存在している必要がある。しかし、そのための条件や種粒子がどのように作られるのかがよくわからないという重大な未解決問題があるという。そこで研究チームは今回、この種粒子の生成機構解明に取り組んだとする。

宇宙線の主成分は陽子であり、太陽圏終端衝撃波の近傍には、同領域特有の「ピックアップイオン」と呼ばれる陽子成分が多く含まれることが明らかにされている。ピックアップイオンは、太陽圏外の星間空間に含まれる中性水素が、太陽圏内で太陽風の陽子と衝突して電荷を交換したり、太陽光(光子)との衝突で電離したりすることで、太陽風と共に(太陽風にピックアップされて)運動すると考えられている。

今回の研究では、このピックアップイオンを含む形で終端衝撃波の構造を第一原理計算で再現し、時間発展する衝撃波構造の中でのピックアップイオンの挙動を詳細に解析。その結果、衝撃波面に対して磁力線が斜めを向くことが重要であること、この時、衝撃波上流で励起される大振幅電磁波が一部のピックアップイオンを効率的に加速すること、加速の初期段階でピックアップイオンが「サーフィン加速」と呼ばれる特徴的な挙動を示すことなどが明らかにされた。

-

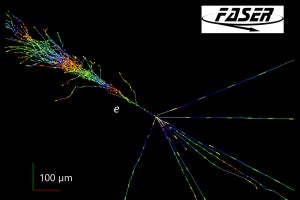

太陽圏の模式図と計算結果。(左上)太陽圏の模式図。この図の赤枠の領域(終端衝撃波とその近傍)が第一原理計算で再現された。(左下)計算で再現された衝撃波近傍の様子。上は陽子の密度、下は磁場構造が表されている。(右上)内部ヘリオシースの陽子のエネルギー分布。図中の角度は、衝撃波面に対する磁力線の向きが表されている。(右下)代表的な被加速粒子の軌道とエネルギーの変化。左右の線の同じ色が同じ時刻に相当(出所:共同プレスリリースPDF)

2025年打ち上げ予定のNASAの次期太陽圏探査ミッション「IMAP」では、今回調査された種粒子と同じエネルギー帯の、太陽圏外縁で生成される高エネルギー粒子(高エネルギー中性粒子を含む)の一部が地球軌道付近まで到達したものを観測する計画だ。なお高エネルギー中性粒子は、太陽圏外縁では電荷交換反応が盛んなため、外縁領域で加速された陽子の一部は中性化することが知られている。これらの高エネルギー中性粒子の一部は、電磁場の影響を受けずに地球近傍まで到達することから、それらを捉えるという計画である。粒子の全天マップが得られれば、広い太陽圏のどこで種粒子が作られているかの情報が得られ、衝撃波における宇宙線加速の理解が格段に進むことが期待されるとしている。