早稲田大学(早大)、甲南大学、科学技術振興機構(JST)の3者は7月24日、約1000年前の西暦1006年に、「おおかみ座」の方向の約6000光年彼方に出現した超新星爆発の残骸である「SN1006」で生ずる衝撃波で、磁場が100倍以上も増幅される確実な証拠を突きとめたと共同で発表した。

同成果は、早大大学院 先進理工学研究科の田尾萌梨大学院生、同・大学 理工学術院の片岡淳教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal Letters」に掲載された。

宇宙線のスペクトルを詳細に見ると、1015eV(=1PeV)付近に、人間の体にたとえた「knee(ひざ)」と呼ばれる特徴的な折れ曲がりがある。これまでの研究から、knee以下の宇宙線は天の川銀河内で生成され、knee以上の粒子は銀河外から到来すると考えられており、特に、knee以下の宇宙線は超新星爆発で、効率よく加速されると考えられている。超新星爆発では毎回約1044ジュールものエネルギーが解放されるが、そのうちの1%でも宇宙線加速に使われていれば、エネルギー収支としては十分に賄える計算となるという。

宇宙線は大別して、主に天の川銀河内の超新星爆発によるものと、銀河外から到来するものの2種類がある。超新星爆発で解放されるエネルギーの1%でも宇宙線加速に使われていれば、計算が合うとするが、そこまで実際に粒子を加速するのは容易ではなく、100~1000倍も強い磁場が必要とされる。しかし、これまで多くの若い超新星残骸に対しては、電波からガンマ線までの観測が行われており、多波長スペクトルからそこでの磁場は星間磁場と同程度であることが示唆されていた。

一方で、若い超新星残骸「RXJ1713.7-3946」や「カシオペアA」では、X線で明るく示される「ホットスポット」が数年の間に点滅する様子が確認されている。衝撃波で加速された電子の「シンクロトロン放射」で生じたX線と考えられており、この点滅はミリガウス(1mG=1000μG)の強い磁場であることが示唆されていた。しかし、スペクトルから求められた磁場の10μGとは大きく矛盾する。また、他の超新星残骸では磁場増幅の兆候は見つかっておらず、研究者を悩ませる混沌とした状況となっていた。

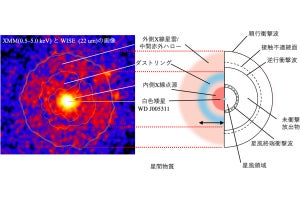

-

(a~d)SN1006の北東シェル、南西シェルの電波、X線画像の比較。(e~f)それぞれ1~4の白線に沿って作成された電波(緑色)とX線(赤色)の断面図。電波のシェルはX線より太いが、高々10倍程度であることがわかる(出所:共同プレスリリースPDF)

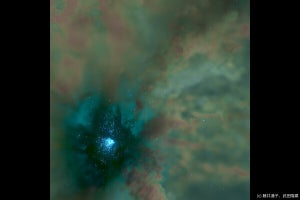

そこで研究チームは今回、爆発時には昼でも見える-7.5等級まで明るくなったとされ、超新星残骸の"プロトタイプ"とも呼ばれるSN1006に着目。多波長スペクトルと画像解析から磁場増幅と宇宙線加速の謎の解明に挑むことにしたという。

SN1006はこれまでの観測でさまざまなことが明らかにされてきたが、その1つが、SN1006ではPeVまでの宇宙線加速はできない、というものであった。そこで今回の研究では、(1)ESAのマイクロ波背景放射観測衛星「Planck」を加えた1~100GHzの広帯域電波スペクトル解析、(2)南アフリカの64台構成の電波望遠鏡群「MeerKAT」と、チャンドラによる高解像度の電波/X線画像の直接比較、(3)多波長スペクトル解析による検証というアプローチで、この難問の解決に挑むことにしたという。その結果、SN1006のシェル(縁部)には、磁場が100倍以上に増幅された領域が混在し、それが電波スペクトルの「折れ曲がり」と同時に「細いシェル」を説明することが明らかにされた。

一方で、磁場強度が違うにも関わらず、電波とX線で観測されるシェル構造が似通っているのは、磁場が100倍以上も増幅された領域がシェルに沿って、ほぼ一様に広がっていることを示唆するとした。これらは衝撃波面に沿ってパッチ(ホットスポット)のように点在している可能性もあるし、極めて薄いシート状に広がっている可能性もあるという。

また、他の若い超新星残骸「RXJ1713.7-3946」や「カシオペアA」で観測されたX線のホットスポットの点滅が、SN1006では見えなかった理由としては、チャンドラの解像度でも画像で分解することができない小さな(あるいは薄い)領域であるためだという。今後の観測で、RXJ1713.7-3946やカシオペアAで観測された時間変動が見られれば、より強い制限を与えられることになるとした。

最後に、電波とX線の画像から、さまざまな位置で電波とX線のシェルの厚みの比較が行われた。すべてのシェル領域で、磁場の増幅が見られ、増幅率は100~300倍程度であることが判明。SN1006で磁場増幅の確かな証拠が得られたことで、超新星残骸ではPeVまで加速できないとされる問題に、重要かつ新たな示唆が得られたとした。

研究チームは今後、より広範な種類と年齢の超新星残骸で、磁場増幅の検証を行っていく予定としている。