北海道大学(北大)は7月19日、北海道で冬季に降る雪の特徴が、温暖化による影響で将来的にどのように変化するのかを数値シミュレーションで計算することに成功し、将来の北海道で降る雪は現在のようなさらさらのパウダースノーではなく、現在の本州で降る雪のようになることを明らかにしたと発表した。

-

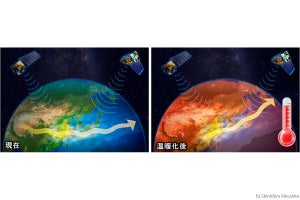

PTMによって計算された、一冬に降る降雪粒子に最も寄与した昇華成長と雲粒捕捉成長の分布。黄色・水色は昇華成長(温度帯が異なる)、赤は雲粒捕捉成長が最も降雪粒子の成長に寄与したことが示されている。現在気候(左)と、気候変動(右)が進んだ将来気候での計算結果が示されている(当該論文の図7、11より引用されたもの)(出所:北大プレスリリースPDF)

同成果は、北大大学院 理学研究院の佐藤陽祐准教授、同・稲津將教授、気象庁 気象研究所の橋本明弘室長らの共同研究チームによるもの。詳細は、気象と気候に関する全般を扱う学術誌「Journal of Applied Meteorology and Climatology」に掲載された。

北海道の雪は、交通傷害などを引き起こす災害である一方で、パウダースノーなどと呼ばれるそのさらさらの雪質により、近年は海外のスキーヤーやスノーボーダーたちにも人気となっている。この北海道の雪における形状や大きさといった降雪粒子の特徴は、雪質に密接に関わるだけでなく、雪崩の発生に関しても重要だ。そのため、現在地球の気温に関しては温暖化を超えて「沸騰化」という言葉が使われるようになっている中、そうした気候変動が進んだ将来において、北海道の雪の特徴がどう変化するのかを知ることは、北海道での将来の生活に関わる重要な情報となる。

しかし、日々の天気予報や気候変動予測などに用いられるシミュレーションでは、それらの特徴が直接計算されてこなかったため、従来の主な研究では、形状や密度といった降雪粒子の特徴の将来的な変化を調べることが困難であり、降雪量や積雪量といった雪の総量の将来変化の調査に限られていたとする。そこで研究チームは今回、雪粒の成長過程を直接追跡できる「成長過程追跡モデル」(PTM)を先行研究をもとに独自に開発し、理研と北大で共同開発中の気象モデル「SCALE」に実装したという。

研究チームによると、今回のモデルを用いることで主に明らかにできるのが、降雪粒子の成長に寄与した変化で、その情報をもとに、降雪粒子の形状の情報を計算することが可能になるとする。そして、同モデルと「擬似温暖化実験」と呼ばれるシミュレーションによる実験手法を組み合わせ、北海道を対象として現在における降雪と温暖化が進んだ将来における降雪のシミュレーションを実施し、その違いを解析することで、降雪粒子の特徴の変化が調べられた。

そして、北海道全域で冬季にもたらされる降雪粒子の特徴がどう変化するのかに成功。その結果、現在の降雪粒子は柱状結晶や板状・扇状結晶が形成される「昇華成長」が主な成長過程であるのに対し、温暖化した将来においては、「雲粒付き粒子」(大気中の氷粒子に水滴が付着してできる降雪粒子の種類)や霰(あられ)が形成される「雲粒捕捉成長」が、主な成長過程であることが判明したとする。なお昇華成長とは、大気中の氷粒子が周囲の水蒸気を取り込みながら大きくなる成長プロセスのことで、雲粒捕捉成長とは、大気中の氷粒子が水滴と衝突・併合しながら大きくなる成長プロセスのことである。

この結果について研究チームは、冬の気温が高く、このような粒子が増えた将来の北海道の降雪は、現在の本州(主に北陸地方~東北地方の日本海側)の降雪と似ているとする。これにより、現在は、さらさらとした特徴の雪質をもたらすことが多い北海道の雪が、温暖化が進むと、将来的には現在の本州で降るような雪になることが明らかにされた。

現在の天気予報や気候予測のシミュレーションでは、降雪量や積雪量といった降った雪の総量を調べることは可能だが、降雪粒子の特徴を調べることはできない。しかし今回の研究により、降雪粒子の成長過程を直接計算することで、降雪粒子の特徴の予測や降雪粒子の将来変化の計算が可能になることが示された。降雪粒子の特徴は、雪の重さや雪質、雪崩の発生に密接に関わることから、研究チームは今回のような研究を進めることで、雪氷災害の予測を通じた防災に貢献するのみならず、雪質の分析を通じて観光業にも貢献することが期待されるとしている。