日立製作所、九州大学(九大)、理化学研究所(理研)、HREMの4者は7月4日、電子線ホログラフィーの精度向上と撮像後にピントを自動補正する技術を開発し、日立の原子分解能・ホログラフィー電子顕微鏡を用いて、磁性多層膜などの構造や組成が不均一な試料(不均一試料)の磁場観察を可能にする手法を開発。0.47nm分解能で、格子面それぞれの磁場観察に成功したと発表した。

同成果は、日立、九大、理研、HREMに加え、産業技術総合研究所、物質・材料研究機構の研究者が参加した共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」に掲載された。

電子デバイスやモーターなど、現代社会を支える多くの機器の機能や性能の多くは、物質の最小単位である原子の並びや電子の振る舞いに関係しているため、新しい機能の発現や性能のさらなる改善に向けては、物質を原子レベルの超高分解能で観察する技術の実現が求められるようになっている。そうした要望に応えることを目的に日立は1966年以来、ホログラフィー電子顕微鏡の開発を進めてきた。2014年には原子分解能・ホログラフィー電子顕微鏡を開発し、2017年には理研との共同研究により、原子数層の磁場観察を可能にする1nm以下の分解能を達成している。

しかし、さらなる高分解能化を実現するためには、顕微鏡の精度向上と撮像時に生じる微小なピントずれの補正が課題だったという。そこで研究チームは今回、それらの課題を解決するため、これまでに観察が困難だった磁性多層膜などの不均一試料に対して、格子面それぞれの磁場観察を実現する技術の開発を試みることにしたとする。

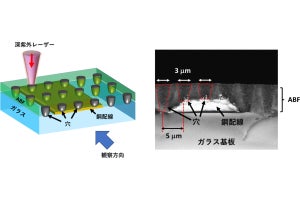

今回の研究では、主に(1)電子線ホログラフィーの精度向上を実現する大量画像自動取得技術と、(2)微小なピントずれを自動補正するデジタル収差補正技術の2点が開発された。

大量画像自動取得技術は、電子線ホログラフィーの精度を取得する画像データ数を多くすることで向上させることを目的に開発されたもの。2017年に開発された電子線ホログラフィーの観察結果から、電場情報と磁場情報を高精度に分離する技術を基盤とし、データ取得中の顕微鏡の自動制御・調整や撮影の高速化が図られ、超高分解能を維持しつつも8.5時間程度で1万画像以上の像を自動取得する技術が実現された。

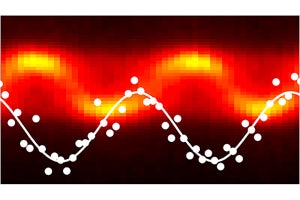

一方のデジタル収差補正技術は、高分解能を得るために必要な撮像データに残る微小なピントのずれを補正ためのもの。撮像後にピントを補正するアイデアは、理論的には確立されてはいたものの、これまで自動的に補正する技術が実現されていなかったという。そこで今回は、焦点を変えて得た電子波を解析することによりピントを補正する手法を適用された。その結果、実験データに含まれるノイズの影響を低減する独自アルゴリズムを開発することで、自動補正に成功したとする。

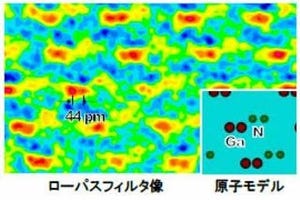

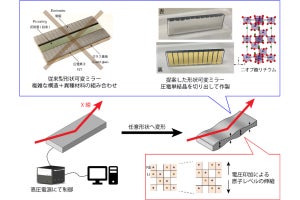

今回の技術を原子分解能・ホログラフィー電子顕微鏡に適用して、原子層ごとに異なる大きさと向きの磁場を持つ、バリウム・鉄・モリブデンで構成される酸化物の磁性体「Ba2FeMoO6結晶」の観察が行われたところ、シミュレーションとの比較検討から、均一ではない試料の観察が可能な手法として0.47nm(470pm)の分解能で、物質内部の格子面それぞれの磁場を観察することに成功したという。

研究チームでは、今回の成果について、デバイスや物質中の界面構造と磁場の関係を詳細に観察できるようになることから、将来のカーボンニュートラル社会の実現に向け、高機能材料や省エネデバイスの開発が加速されることが期待されるとしているほか、文部科学省先端研究基盤共用促進事業の支援を通じて、今回の装置を共同利用し、基礎物理から最先端デバイスまで幅広い分野で科学技術の発展にも貢献していくとしている。