東京工業大学(東工大)は6月18日、市販の個別半導体を用いてデータと電力の同時伝送が可能な5G通信用の「ミリ波帯フェーズドアレイ無線機」を開発したことを発表した。

同成果は、東工大 工学院 電気電子系の井出倫滉大学院生、同・大学 科学技術創成研究院 未来産業技術研究所の白根篤史准教授、同・大学 工学院 電気電子系の岡田健一教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、6月16日から米国ワシントンD.C.で開催されているIEEE主催のマイクロ波に関する国際会議「IEEE MTT-S International Microwave Symposium」にて現地時間6月18日に口頭発表の予定だという。

日本の5G通信では、従来のサブ6GHz帯に加えてミリ波帯として28GHz帯が割り当てられている。ミリ波帯は電波の直進性が強く、障害物による遮蔽効果を強く受けてしまうため、基地局や中継機の設置を増やす必要があるが、基地局の設置場所は、光ファイバーや電源線が敷設されているビル屋上や鉄塔屋上などに限られるため、大規模な設置には不向き。また中継機は基地局1基の周りに数十から数百個を展開する必要があるが、バッテリー駆動が困難なほど消費電力量が大きいため、これまた設置場所が制約される。このような理由から、導入コストや運用コストの増大も懸念されていた。

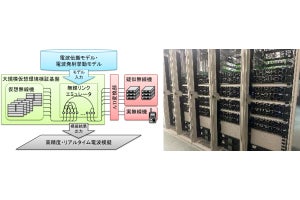

そのような状況に対応するため、無線電力伝送技術を用いた「電源が不要なミリ波帯中継機」の開発をしてきたのが研究チームだ。同中継機は、通信用としての28GHz帯に加え、無線給電用としての24GHz帯を利用する(整流器によって直流電力に変換される)。しかし、これまでに開発された無線機は、無線電力伝送時の電力変換効率が低く、利用可能な駆動電力量が小さいという課題を抱えていたという。生成電力を向上させられれば、増幅器の利得や駆動数が増加し、中継距離の延長が可能になる。そこで研究チームは今回、電力変換効率の改善と生成電力量の増加を試みることにしたという。

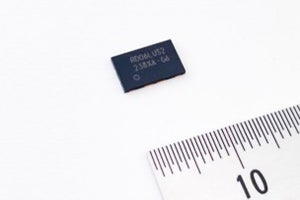

今回の研究では、専用の半導体ICを開発することなく市販の個別半導体(ディスクリート半導体)だけで構成される無線機が開発された。高い電力変換効率と無線通信を両立させるため、移動度が高く、良好な高周波特性を持つGaAsダイオードを用いたミキサ動作が可能な整流器が考案されたことで、受信した高周波信号を直流電力に高効率で変換する一般的な整流器としての機能だけでなく、受信した28GHz帯無線通信信号を4GHz帯の中間周波数にダウンコンバート、または元にアップコンバートして送信することも可能となった(4GHz帯は、遮蔽効果を持つ壁に対して損失を抑えながら無線通信信号を透過させられる)。

さらに、中間周波数で動作する180度の移相器が実装され、「ビームステアリング」(電気的な制御により、電波のビーム形状を細く絞り、電波を任意の方向にピンポイントで放射する技術)も実現。この移相器も2つのバランICとDPDTスイッチICという個別半導体で構成されており、移相器内では、シングルエンドの信号をバランにより0度と180度の差動信号に変換した後、スイッチで互いに入れ替えてから、再びシングルエンドの信号に変換することで180度移相器として機能する仕組みだという。

今回試作された無線機のプロトタイプでは、整流器と移相器がそれぞれ256個ずつ実装されており、縦16個、横16個の256素子のフェーズドアレイアンテナが構成された。大規模なアレイ構成により、無線電力伝送時に生成電力の向上が望めるほか、通信時には180°移相器のみでもビームステアリングが可能となり、より幅が細いビームを形成できるという。OTA(Over The Air)の評価では、無線電力伝送時は1素子で50%の電力変換効率が達成され、256素子すべてを用いた場合は、1W以上の電力を出力可能であることが確認されたとするほか、5G信号を用いた通信能力の評価では、送信および受信ともに64QAM(64値直交振幅変調)の変調信号を用いた無線通信に成功したとする。

なお今回の無線機を、数m角の大規模なアレイアンテナへと拡大すれば、無線電力伝送による生成電力量が増大し、無線通信速度や距離のさらなる向上が可能となるという。今回の無線機は、無線通信の送信も受信もパッシブ動作であるため、大規模化しても消費電力が大きく増大することはなく、生成される電力の大半を増幅器や制御回路群に回せるとする。中継機の設置場所や中継距離に応じてアレイサイズを変えることで、電源線の有無にとらわれず、柔軟に中継機を配備できるとしている。