大阪大学(阪大)は6月10日、励起させると発光するGaNの発光量や発光効率は、炭素不純物の含有量のわずかな違いによって変化するが、炭素を含む割合が2.5億分の1以下になると、従来のGaN結晶とは異なり、その光りにくさの主要因が炭素から原子空孔に切り替わることを明らかにしたと発表した。

同成果は、阪大大学院 工学研究科の佐野昂志大学院生、同・市川修平准教授、同・小島一信教授、住友化学の藤倉序章氏、同・今野泰一郎氏、同・金木奨太氏らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学協会が刊行する応用物理学全般を扱う学術誌「Applied Physics Letters」に掲載された。

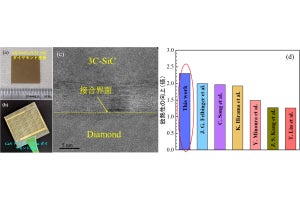

光・電子デバイスの高効率化は、環境負荷低減などの観点からも重要視されており、電力変換などに用いられているパワー半導体もシリコンからGaNやSiCへの転換が進められつつある。そうした次世代パワー半導体として期待されるGaNデバイスの性能を支配する結晶欠陥の1つに、炭素不純物が挙げられる。

窒素原子を置換した炭素不純物は、バンドギャップ内に特有のエネルギー準位を形成し、光・電子デバイスの性能を低下させてしまうことが知られているほか、そうした性能低下は、炭素不純物濃度が低くても生じるため、炭素を高感度に検出する手法が望まれていたという。

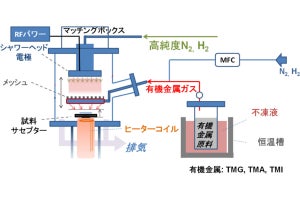

しかし、一般に半導体における不純物検出技術は、試料を物理的に破壊した上で測定を行うか、試料に対して電極を形成する必要があるといった制限があったことから、研究チームは今回、半導体結晶の高精度な発光効率測定法である「全方位フォトルミネッセンス(ODPL)法」を応用することで、高純度(低炭素濃度)GaNにおける炭素不純物の高感度かつ非破壊・非接触検出を目指すことにしたとする。

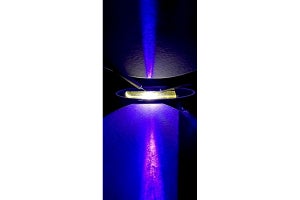

GaNは「直接遷移型半導体」に分類され、外部光源などで励起されると特有の光を強く放出する。この時、炭素不純物が少ないGaNほど強く発光するため、発光量や発光効率を指標とすることで、炭素不純物の濃度を定量することが可能になるという。

また一般に光計測は、短時間測定が可能かつ高感度であるという特徴を持つが、集光レンズの視野角に結合した光のみを検出するため、測定者の技量によって光強度が簡単に揺らぎ、再現性に乏しいことが課題とされていることから、今回の研究では、積分球(内壁が拡散反射率の高い真っ白な材料で覆われた球状の装置)内に結晶を配置することで結晶から放出された光を全方位に渡って検出する手法に着目し、発光量や発光効率の絶対的な測定法(ODPL法)に取り組んだとする。

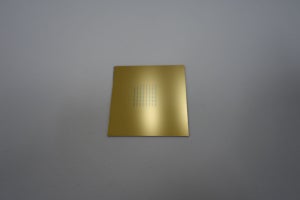

具体的には、炭素濃度を意図的に変化させた複数のGaN結晶に対し、ODPL法による発光効率測定を実施。その結果、炭素を含む割合が数億分の1(炭素濃度では1014cm-3台前半)でわずかに変化しても、発光効率が高感度に変化することが判明。住友化学が開発した、8.8億分の1以下の濃度でしか炭素を含まない高純度なGaN結晶であっても、炭素濃度を計測することができることが確認されたという。

また、炭素濃度と非発光性再結合頻度の関係を考慮すると、炭素を含む割合が2.5億分の1(炭素濃度では3.5×1014cm-3)以下になると、GaNにおける非発光(光りにくさ)の主要因が炭素から原子空孔に切り替わることも確認したとする。

研究チームでは今回の成果について、結晶の破壊や電極の形成などの複雑な工程を必要とせず、GaN結晶に光を当てるだけで微量の炭素濃度が瞬時に定量できることを示すものであり、今後のGaNデバイスの信頼性向上に寄与するだけでなく、計測結果をウェハ製造工程にフィードバックすることで、さらなる高純度GaN結晶の開発・製造を加速させるものとしている。