東京大学(東大)、理化学研究所(理研)、科学技術振興機構(JST)の3者は6月7日、自発的に強磁性や強誘電性などの性質を複数有する物質群である「マルチフェロイクス」の「スピン励起」に注目し、テラヘルツ領域での光(電磁波)による「光起電力効果」の実証を行った結果、今まで実現が難しいと考えられていたテラヘルツ光の光起電力効果が、マルチフェロイクス中の「量子幾何効果」を介して実現可能であることが示されているとわかったと共同で発表した。

また、テラヘルツ帯でのエネルギー変換の効率が、可視や近赤外の光起電力効果に匹敵する大きさを持つことがわかったことも併せて発表された。

同成果は、東大大学院 工学系研究科の荻野槙子大学院生(研究当時)、同・岡村嘉大助教、同・藤原孝輔大学院生、同・森本高裕准教授、同・高橋陽太郎准教授(理研 創発物性科学研究センター(CEMS) 創発分光学研究ユニット ユニットリーダー兼任)、CEMS 強相関物性研究グループの十倉好紀グループディレクター(東大卓越教授(国際高等研究所東京カレッジ)兼任)、同・永長直人グループディレクター、同・金子良夫 上級技師(研究当時)らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

毎秒1兆回の周波数の光は、テラヘルツ光(テラヘルツ波)と呼ばれ、フォトニクス技術のうちで次世代通信帯域として期待されている。ただし、それを実現するには、発生から検出までにおいてまだ多くの技術的課題が残されていることが問題となっている。既存の近赤外や可視光領域で確立されているような高速かつ高効率な光検出へつながる技術の確立が強く望まれており、今回の研究で注目されたテラヘルツ光を電流に変換する技術の実現もその1つ。

一般に可視光領域の光検出では、光を物資に照射した際に、光エネルギーが電気エネルギーに変換され、電流や電圧などの起電力が生じる光起電力効果が広く使われている。しかし、同現象では電子励起を介する必要があるため、可視光の1000分の1程度のエネルギーしか持たないテラヘルツ光に適用することは困難だという。

そうした中で、研究チームの森本准教授と永長グループディレクターが最近になって理論的に予測したのが、強誘電性と磁性が共存するマルチフェロイクスにおいて、スピンが高速に集団運動するスピン励起を利用すれば、電子遷移を介さずとも光起電力効果が発現するというものだ。また、以前より実験的にマルチフェロイクスのスピン励起の特性を研究していたのが、研究チームの高橋准教授と十倉グループディレクターであり、今回の研究では、実験と理論の研究チームが手を取り合うことで、テラヘルツ領域の光起電力効果の実現を実施することにしたという。

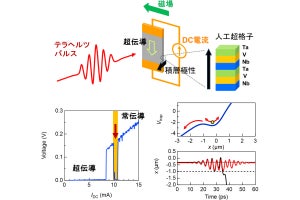

今回の研究では、マルチフェロイック材料の中でもスピン励起の特性が確立されている、ユウロピウムとイットリウムを含んだマンガン酸化物「(Eu,Y)MnO3」を用いて、テラヘルツ光電流測定を行うことにしたとする。同物質では、スピンの向きが特定の方向に対して回転していくような「らせん磁気構造」が発現すると共に、強誘電分極が現れることがわかっている。そしてテラヘルツ光パルスが同物質に照射されたところ、瞬時に強誘電分極の向きと反平行に光電流が生成されるという光起電力効果に特徴的な挙動が観測されたとした。

観測された光電流の生成効率は、強誘電状態でいくつか存在するスピン励起の種類によって変わり、また性能指数としても電子遷移によるものと遜色ない、極めて高効率な光電流変換であることが判明。一般的なフォトニクスやエレクトロニクスでは自由に動き回る電子が不可欠だが、今回の結果は、そのような電子の存在しない絶縁状態が保たれたままでも、光起電力が生じるという新奇な現象が存在することを意味しているという。今回、より実際の物質に即した理論モデルが構築され、それらの特徴を説明することに成功したとする。同理論モデルから、観測された光起電力効果はスピン励起により電子の波動関数が変化していることが本質的であり、量子幾何効果(波でもある電子を特徴付ける重要な量の「位相」が持つ幾何学的な性質)が、重要な役割を果たしていることが明らかになったとした。

-

(a)テラヘルツ光電流測定の配置図。サンプル(灰色の直方体)にテラヘルツ光パルスを入射させ、発生したa軸(極性方向)に平行な光電流が測定された。(b)得られた光電流の時間波形(縦軸は光電流、横軸は時間)。強誘電状態の絶対温度5Kにおいては、強誘電分極(P)の方向にしたがって光電流(J)が観測された(赤・青線)。今回はテラヘルツ光パルスの照射のため、光電流もナノ秒レベルで生成されている。一方で、常誘電状態の30Kでは、光電流の信号が消失している(緑線)(出所:共同プレスリリースPDF)

テラヘルツ光は、原理的にはピコ秒に到達するような極めて短い時間での高速応答性を持ち、その光機能の発見が極めて重要な意義を持つとされる。また、マルチフェロイクスのスピン励起はテラヘルツ帯を幅広くカバーしており、磁場や電場によって自在に制御することも可能なため、この原理を利用した次世代テラヘルツデバイスの開発へとつながることが見込まれるとしている。