Intelの日本法人であるインテルは6月6日、AI開発者向けイベント「インテル AI Summit Japan」を開催した。基調講演には、Intel 主席副社長 兼 セールス・マーケティング・コミュニケーション統括本部長のクリストフ・シェル氏と6月1日付でインテルの代表取締役会長に就任した鈴木国正氏が登壇。シェル氏は「Bringing AI Everywhere、AIの可能性、課題、そしてインテルの戦略」と題して、鈴木氏は「インテルが拓くAIの未来」と題して、それぞれがIntelが提言するAI Everywhereへの自社の取り組みや戦略について語った。

日本のビジネスシーンでも進むAI活用

2019年以来の来日となったシェル氏は、どのようにAIが社会に影響を与えているのか、といった視点での説明として、インターネットがダイヤルアップの時代から常時接続の時代へと進化し、人々の生活に普通に浸透していったように、AIも同様にあらゆる生活シーンに浸透していくことを主張し、すべてのデバイスにAIが搭載されるようになっていくことを指摘。すべての企業が好むと好まざるとに関わらずAIカンパニーになっていくとした。

その一方で、現実問題としてAIを活用するという観点からは多くの企業が苦戦を強いられていることも見えてきたとする。特に、生成AIの活用という意味では、どのようにデータの管理を行うのかといった問題や、活用する大規模言語モデル(LLM)への投資に対して得られるリターンをどのように考えるのか、といった新たな問題も出てくるようになってきていると指摘。そうした中で継続的なAIによる生産性向上を果たしていくためには、「究極的に言えば、AIのインパクトが大きいのがPC」だとし、PCこそIntelが連続性を持って技術を提供していく必要がある領域であることを強調。しかも、半導体というPCを構成する1コンポーネントのみで考えるのではなく、システム全体として見せていく必要があるとし、それが「AI Everywhere」であるとした。

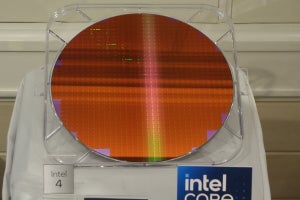

すでに同社は他社に先行する形でCPU、GPU、NPUを1チップ上に搭載したAI PC市場を立ち上げており、Intel 4プロセスを採用したCore Ultra(開発コード名:Meteor Lake)は2023年の出荷開始から同日時点までに、800万台のAI PCに搭載され、市場に出荷されたとするほか、Core Ultra製品は2024年末までに4000万ユニットが出荷される見込みであるとする。加えて、Core Ultraではアプリケーションの最大化も実施しており、すでに500以上のAIモデルが最適化を実施済みであり、その実現のために独立系ソフトウェアベンダー(ISV)だけでなく、HPやLenovoといたPC OEMメーカーとも連携して推進しているという。

日本市場も同様で、ゲストとして登壇した日本HPの代表取締役 社長執行役員である岡戸伸樹氏は、「(同社の2023年の調査では)日本の多くの企業がAIによる生産性向上やライフワークバランスの改善に期待を示しており、実際に顧客企業のCEOやCIOと会う中で、AIを活用し始めている企業が増えていることを実感している」とAIの活用が日本でも進みつつある一方で、クラウドベースのAIが基本であり、レスポンスの向上もさることながら、データを社外とやり取りすることで懸念されるセキュリティやプライバシーの保護といったニーズが高まりを見せており、AI活用の際の利便性や安全性を向上させる必要性が高まっていることに言及。AI PCは、クラウドを活用せずにエッジで使える総称であるとし、今後、あらゆる領域でそうしたエッジAIをどう組み合わせて活用していくかが議論されるようになっていくだろうとした。

こうしたプライバシーやセキュリティの問題は日本のみならず米国でも懸念されるようになってきており、シェル氏も「そういうニーズが確実にある証拠」と説明。そうしたAI PCのさらなる活用に向けて、Intelでは2024年第3四半期(7-9月)に次世代となるLunar Lakeの立ち上げを計画。すでに20を超すOEMメーカーから、80以上のPCが提供される予定であることを明らかにした。

広がるAIの活用領域に全方位で対応を進めるIntel

AI PCに代表されるようなエッジ領域におけるAI活用には「経済的」「物理的」「地理的」の3つの法則が存在すると同氏は指摘する。経済合理性を検討する必要があるほか、リアルタイム性も求められ、そして自国で発生したデータを国境を越えて他国に送ることを認めないという国家としての動きなどが、そうした法則に当てはまるものとなるが、そこにさらに制約条件として電力と環境負荷の問題が加わってくることになるとする。

また、いかにハードウェアが高性能であっても、その上で動くAI対応ソフトウェアがそのポテンシャルを引き出せなければ意味がない。「重要なのはソフト」と同氏も強調しており、そうしたエッジのソフトウェアにおけるAI活用を促進するためのプラットフォームが「Intel Tiberデベロッパー・クラウド」であり、AIデータセンターでのAI活用を推進するための次世代製品として「Xeon 6」や「Gaudi 3アクセラレータ」の提供を予定しているとした。

Xeon 6は高効率コア(Eコア)を採用した「Sierra Forest」(開発コード名)と、高性能コア(Pコア)を採用した「Granite Rapids」((開発コード名)の2系統が用意され、すでにEコア採用の「Intel Xeon 6 processors with Efficient-cores 6700E Series(Xeon 6 6700E)」が発表済み。Pコア採用のXeon 6についても2024年後半には正式発表される予定だという。

一方のGaudi 3は5nmプロセスを採用して2つのダイを1パッケージに実装する形で製造される第3世代AIアクセラレータで、形態としてはOAM(Open Accelerator Module)、OAMを8基搭載したユニバーサルベースボードに加えて、初めてPCI Express(PCIe)のアドインカードも提供され、そのコストは競合よりも安く抑えられるとする。

AI時代に必要とされるファウンドリという存在へ

このほか同氏はIntelがファブを有し、Intel Foundryとしてファウンドリサービスを外部に対して提供していることにも言及。現在、企業競争力の強化を目的に、自社でAI半導体を設計し、ファウンドリに製造を委託するといった動きが世界的な流れになりつつあり、Intelでもそうした多くの顧客企業に向けて先端プロセスを提供することに挑んでいるとし、そうしたファブの多くでAIの活用そのものも進めていることに触れ、「AIをエッジからクラウド、オンプレミス、そしてPCでも活用するノウハウを有しているIntelだからこそ、さまざまな疑問に答えられると思っているので、AIについて聞きたいことがあれば、Intelに声をかけてもらいたい」と聴講者へのメッセージを送った。

日本のAI市場の加速に向けた人材育成に注力

代わったインテルの鈴木会長は、AI Everywhereについて、「言い方を変えると、すべての開発者やユーザーが安全に運用できるAIテクノロジーを提供していくことで、1アーキテクチャや1メーカーに寄らずに開発できる豊富な環境を提供すること」と表現。AIにおけるIntelの立ち位置を、「豊富な選択肢を提供しているほか、開発環境としては、とにかくオープンで、業界標準を担うPyTorchなどもサポートしている」と、自社技術にこだわることなく、ユーザーが必要とするものを取り込んで、環境の充実を進めていることを強調した。

また、AI PCの役割について、「シームレスにエッジとクラウドをつなぐ存在」とし、小規模なLLMの推論をエッジで処理し、大規模な処理をクラウドで実行するといった使い分けが可能になるとし、外部に情報を出してはいけない病院など、さまざまなシーンで需要があるとの見方を示した。

さらに、日本独自の開発環境の整備なども推進しているとし、5月26日には学生なども含めたアイデアソンを実施したことを説明。日本の企業も生成AIに対しての理解などがこの1年で徐々に進んできていることや、法整備などが進められていることなどに触れ、「AIだから日本というのが出てきているのではないか」と、現在の日本市場におけるAIを取り巻く環境を分析する。

こうした変化を踏まえ、今後の日本のAI市場を加速していくためにインテルとしても日本全体を見据えた形での人材育成を推進しているともする。「AIの話をしてきた中で、行きつくところは人材。セキュリティやコストの問題もあるが、どういった問題であっても、それに対応できる人材がいないというのが共通した課題となっていると思う。この問題を解決するのは容易ではないので、簡単に人材育成で貢献しますとは言い切れないが、インテルという会社は将来を見据える必要がある企業という立場から、10年以上前から小中学校向けデジタル教育なども行ってきた」と、長年にわたってデジタル教育支援を行ってきたことを前提に、今後はインテルのみならず、一緒にIT産業を作ってきたエコシステムパートナーの人たちと一緒になって人材育成を小中高大、そして企業まで広げていきたいとするほか、日本政府ともどういう形でこうした取り組みをスケールアウトしていくかの協議も行っていることを明らかにした。

鈴木氏は「どこかで人材育成のきっかけを作らないといけない。全体を見ている人がほぼいない状況の中で、日本としても、ローカルに進むAI技術に対して、5年後には対応できる人材がいない、といったことを避けなければいけない」とし、企業や一般社会なども含めて、生成AIとの向き合い方や活用に仕方などについても提言していきたいとしていた。