東京大学(東大)、福井県立大学、東北大学、神戸大学、国立天文台(NAOJ)の5者は、「球状星団」の形成過程で、星が次々と合体することで太陽の1万倍もの「超大質量星」が形成され、それが最終的に太陽の数千倍の質量を持つ「中間質量ブラックホール」へと進化することを、数値シミュレーションにより明らかにしたと発表した。

同成果は、東大大学院 理学系研究科の藤井通子准教授、同・大学大学院 総合文化研究科の谷川衝助教(現・福井県立大 情報センター 准教授)、東北大大学院 理学研究科 天文学専攻の平居悠 日本学術振興会特別研究員-CPD、神戸大大学院 理学研究科 惑星学専攻の斎藤貴之准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米科学雑誌「Science」に掲載された。

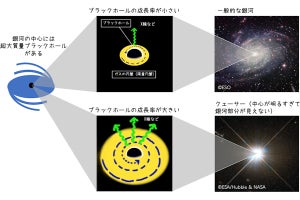

光すら脱出できないブラックホールを直接観測することは不可能だが、さまざまな証拠からその存在はすでに証明されている。その多くは、太陽の20倍以上の大質量星が超新星爆発を起こした後に残される恒星質量ブラックホール(太陽質量の30倍ぐらいまでは中性子星が誕生する可能性もある)だが、天の川銀河の中心に位置する「いて座A*(エースター)」をはじめ、この宇宙に存在する大半の銀河の中心には、太陽の数十万倍から数十億倍という超大質量ブラックホールが存在していると考えられている。

しかし、そうした超大質量ブラックホールがどのようにして誕生したのか正確なところはわかっていない。もし、恒星質量ブラックホールが次々と合体し、質量を増やしていった結果だとしたら(この説の場合、時間が不足することが問題点とされている)、その両者の中間となる太陽の100倍程度から数万倍までの質量を有する中間質量ブラックホールが存在することも予想され、実際に、そうした証拠も発見されつつある。ただし、中間質量にも幅があり、その中では太陽の数千倍の質量の中間質量ブラックホールに関しては強い観測的な証拠がなく、宇宙のどこでどのように形成されるのかはまだよくわかっていないという。

そうした状況であっても、存在し得る可能性がある場所の候補は挙げられている。その1つが数百万個以上の星が球状に分布し、互いの重力によって束縛されている天体である「球状星団」であり、その中心に、太陽の数千倍の質量を持つ中間質量ブラックホールの存在を示唆する観測がこれまでに報告されている。

球状星団内での中間質量ブラックホールの形成は、天体同士の衝突合体によると考えられているが、これまでの数値シミュレーションを用いた研究では、(1)星団内ではブラックホール同士の合体が繰り返し起こるが、500太陽質量を超える前に、合体時の非等方な重力波放出によって星団外へ飛び去ってしまう、(2)星同士が合体するが、最初から存在した大質量の星が合体した後は、強い星風(星から吹き出すガスの流れ)によって星は質量を失い、恒星質量ブラックホールになってしまう、といった結果が得られており、中間質量ブラックホールは形成されない可能性が指摘されていたという。

ただし、それらのシミュレーションは、すでにでき上がった星団に対して行われていたものであることから研究チームは今回、星々の母体となる分子雲内で星が次々と生まれて星団となる過程を、星同士の衝突合体も含めてシミュレーションすることにしたという。

-

シミュレーションで再現された形成中の球状星団。左下の青白い点1つ1つが星団の星を表し、その周りの「もや」は星間ガスを表す。色は温度を表しており、暗い部分が温度の低い星間ガス(分子雲)、明るい部分が温度の高い星間ガスを表す。可視化:武田隆顕(ヴェイサエンターテイメント) (c) 藤井通子、武田隆顕 (出所:NAOJ発表資料)

そうした星1つ1つを再現した球状星団形成シミュレーションは、研究チームが2020年に独自開発した新しいシミュレーションコードと、NAOJの天文学専用スーパーコンピュータ「アテルイII」を用いて実現された。その結果、形成途中の星団内で星が次々と合体し、最終的に太陽の1万倍ほどの質量を持つ超大質量星(まだ観測的な証拠はない)が形成されることが示されたとする。星の進化の理論に基づいて計算を行うと、このような超大質量星は、最終的に太陽の3000~4000倍の質量を持つ中間質量ブラックホールになることが予想されるという。

-

星団の中で最も重い星の質量の時間変化。(左)シミュレーション中で繰り返し起こった星の合体による星団内で最も重い星の質量の増加。(右)恒星進化の理論に基づく超大質量星の質量の時間変化。この超大質量星は、最終的に中間質量ブラックホールへと進化したという (c) 藤井通子 (出所:NAOJ発表資料)

なお今回の数値シミュレーションで得られた、星団とその中で形成されるブラックホール質量の関係は、観測から推定されている球状星団の質量とブラックホールの質量の関係と一致していたとのことで、この結果について研究チームでは、球状星団内に中間質量ブラックホールが存在することを理論的に強く示唆するものだと説明している。

また、中間質量ブラックホールは、恒星質量ブラックホールと超大質量ブラックホールを結ぶミッシングリンクであるため、その形成過程の1つを示せたことは、超大質量ブラックホールの形成過程を理解する上で重要な意義があるともコメントしている。