高エネルギー加速器研究機構(KEK)、茨城大学、東北大学、J-PARCセンター(J-PARC)、名古屋大学(名大)は5月20日、「酸化ルテニウム」(RuO2)が、反強磁性体と強磁性体の性質を併せ持つ、第3の磁性体である「交代磁性体」の可能性があるとされたことから、不純物や格子欠陥が極めて少ない高純度な同物質の試料を対象に、磁気特性に敏感な素粒子である「ミューオン」を用いて詳細に調べ、第一原理計算も併せて実施した結果、その可能性が低いことを明らかにしたことを共同で発表した。

同成果は、茨城大 学術研究院 基礎自然科学野の平石雅俊研究員、東北大 金属材料研究所 量子ビーム金属物理学研究部門の岡部博孝特任助教、KEK 物質構造科学研究系の幸田章宏教授、同・門野良典特別教授、東京大学 物性研究所 量子物質研究グループの室井利彦大学院生、同・廣井善二教授、名大大学院 工学研究科 応用物理学専攻の平井大悟郎准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する物理とその関連分野を扱う学際的な学術誌「Physical Review Research」に掲載された。

RuO2は磁石に引き寄せられない常磁性体だったが、強磁性体特有の「異常ホール効果」が確認されており、加えて2017年に反強磁性磁気秩序も報告されたことから、同物質は常磁性体でありながら、強磁性と反強磁性の両性質も持つ「交代磁性体」の可能性が指摘されていた。しかし、先行研究での反強磁性に由来する信号が非常に微弱だったため、磁気秩序が本当に存在するのかどうかを別の実験手法で確認する必要があったという。

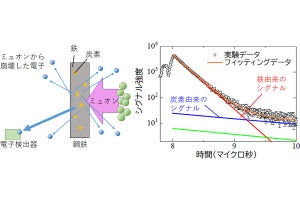

今回の研究では、物質の磁気特性を調べる手法として、微弱な信号でも捉えることができ、先行研究で使われていない「μSR法」が選択された。試料中のスピンが、強磁性体のように同じ向き、または反強磁性体のように互い違いに逆向きにそろう秩序が少しでもあれば、試料内部に磁場が発生する。入射されたミューオンがその内部磁場を感じている場合、μSR時間スペクトルは回転信号となる。しかし実験の結果、得られたμSRの時間スペクトルは、ミューオンスピンの偏極率が時間と共に単調に減衰しているだけだったという。これは、ミューオンが有限の内部磁場を感じていないことを示すものだ。

交代磁性体や反強磁性体では正味の磁化はゼロだが、ミューオンのようにミクロな視点から見ると、磁場の大きさは物質内部で異なり、有限の値を取る。しかし、場所によっては磁場が打ち消しあってゼロとなっている場所もあり、ミューオンが偶然にもそのような場所に安定して静止してしまう場合は有限の磁場を検出できない。そこで、ミューオンがRuO2中で、どこに静止するのかが、第一原理計算を用いて調べられた。その結果、ミューオンは酸素とおよそ0.1ナノメートルの距離で結合した状態であることが確認された。報告されている磁気構造が存在する場合、この位置で磁場が打ち消し合うことはないことが判明したのである。

その他、さまざまな可能性が検討され、またはシミュレーションが行われたが、報告されている磁気構造のもとで、ミューオンがその磁気秩序を検出し損なうことはないということが確かめられたという。これはつまり、ミューオンが有限の内部磁場を感じていないのは、磁気秩序が存在しないからであるという結論になる。また、仮に磁気秩序が存在すると仮定した場合でも、ルテニウムに生じる電子スピンの大きさの上限値が報告値の1%以下であることも解析から明らかになったとした。

-

第一原理計算で得られたRuO2中でのミューオンの最安定構造。黄色で示された酸素と、およそ0.1nmの結合を作って安定化することがわかった。ミューオンがこの場所に止まっていて、報告されている磁気秩序が存在する場合のμSR信号のシミュレーション結果が画像3(左)だ(出所:共同プレスリリースPDF)

さらに何らかの理由で磁気秩序を検出し損なっている可能性があることも考慮し、μSRや先行研究での手法の実験原理を踏まえ、磁気秩序を検出し損なう可能性がリストアップされ、1つずつチェックが行われたが、結果として「非常に弱い磁気秩序は存在しない」と確信できたという。

RuO2が交代磁性体であることを前提とした、次世代の磁気デバイスへの応用研究が早くも進められている。しかし今回の研究成果により、その前提となる反強磁性体としての磁気秩序が存在しないとする結果が得られたことは、そうした応用研究だけでなく、電子状態の基本的な理解の再検討を促すきっかけになることが期待されるとした。