東京大学(東大)は4月26日、不揮発性の「磁気抵抗メモリ」(MRAM)の次世代材料として開発した、マンガンとスズの合金であるワイル反強磁性体「Mn3Sn」の磁気秩序が、強磁性層の磁気状態安定化のために現行の強磁性体を用いたMRAMでも使われている界面磁気結合効果の「交換バイアス」により制御可能であることを発見したと発表した。

同成果は、東大大学院 理学系研究科 物理学専攻の朝倉海寛大学院生、同・肥後友也特任准教授(東大 物性研究所 リサーチフェロー兼任)、同・松尾拓海大学院生(米・ジョンズ・ホプキンス大学 大学院生)、同・上杉良太特別研究員(日本学術振興会特別研究員)、同・中辻知教授(東大 物性研究所 特任教授/東大 トランススケール量子科学国際連携研究機構 機構長/ジョンズ・ホプキンス大 リサーチプロフェッサー兼任)、東大 物性研究所の浜根大輔技術専門職員らの研究チームによるもの。詳細は、機能性材料に関する化学と物理学を扱う学際的な学術誌「Advanced Materials」に掲載された。

-

(a)強磁性体を用いた現行MTJ素子の構成。下から磁気状態により情報の書き込みを行う記録層、読み出しの際に記録層との磁気状態の比較に用いられる参照層、参照層の磁気状態を交換バイアスにより固定するピニング層に分けられる。(b)強磁性体がMn3Snに置き換えられた全反強磁性デバイス。書き込みと読み出し現象は実証済で、今回の研究では交換バイアスによる磁気状態の固定効果の実証に成功した(出所:東大Webサイト)

演算の省電力化と高速化に向け、MRAMの研究開発が進められており、すでに商用化もされている。現行のMRAMは、強磁性体を中心とした多層膜で構成される磁気トンネル接合(MTJ)素子で構成されている。同素子では、「トンネル障壁層」の上にある「参照層」(読み出しの際に記録層との磁気状態の比較に用いられる層)と、下にある記録層の強磁性体が持つ磁化が平行と反平行の状態を「0」と「1」の不揮発な情報として記録できるため、既存の技術に比べて高い省電力性と書き換え耐性が可能。

-

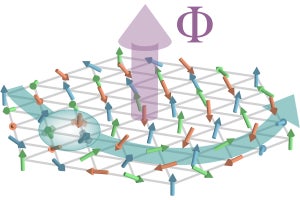

交換バイアスの概要。(a)強磁性体の外部磁場に対する応答を示すヒステリシス曲線は、通常その中心が磁場ゼロの位置と一致している。しかしピニング層を重ねて磁場を印加しながら冷却すると、冷却中の磁気状態が安定化されるようにピニング層との磁気的な結合が働く。それにより、強磁性層の応答を示すヒステリシス曲線が磁場方向にシフトする(これが交換バイアス)。(b)現行MRAMの強磁性体をMn3Snに置き換えた場合に、どのような効果が生じるのかは不明だった(出所:東大Webサイト)

そして次世代技術として、動作速度がGHz帯からTHz帯へと大幅に向上することが期待されているのが、現行の強磁性体の代わりに反強磁性体を用いたMRAMである。反強磁性メモリ材料の「Mn3Sn」を開発し、これまで「スピン軌道トルク」による磁気状態の書き込みと、「トンネル磁気抵抗効果」による読み出しというメモリ機能を実証してきたのが研究チームだ。これらの現象を用いた反強磁性体MRAMの実現のためには、交換バイアスによる参照層のMn3Snの磁気状態を固定する技術が不可欠だという。

-

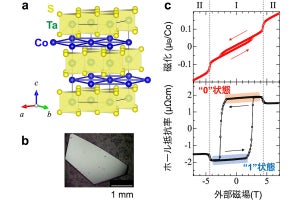

Mn3Snにおける室温での交換バイアスの観測。磁場中冷却後のMn3Sn/ピニング層MnN二層膜の室温におけるホール抵抗率の面直磁場依存性。磁場中冷却は、400K(約127℃)から±9Tの面直方向の冷却磁場を印加して行われている。黒の曲線が、磁場中冷却を行わない時のホール効果の曲線。正方向の冷却磁場を印加して磁場中冷却を行うと、負の磁場方向のシフトが観測された(赤の曲線)。また、冷却磁場の符号を変えることで、シフト方向の反転も観測された(緑の曲線)(出所:東大Webサイト)

そこで研究チームは今回、MTJ素子の参照層と「ピニング層」(参照層の上にあり、参照層の磁気状態を交換バイアスにより固定するための層で、現行MRAMでも反強磁性体が用いられている)で構成される二層膜のうち、参照層を従来の強磁性体からMn3Snに置き換えた薄膜試料を作製し、その二層間に実際に交換バイアスが生じ、Mn3Snの参照層を安定化させられるのかどうかを確かめることにしたとする。

-

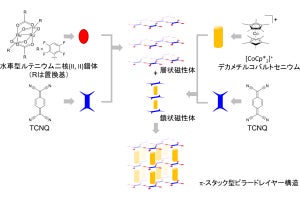

Mn3Snにおける100Kでの交換バイアスの観測。磁場中冷却後のMn3Sn/ピニング層MnN二層膜の100Kにおけるホール抵抗率の面直磁場依存性。磁場中冷却は400Kから+9Tの面直の冷却磁場を印加して行われた。ホール抵抗率のヒステリシスのシフト量は室温よりも顕著になっており、0.4T程度のシフトが観測された(出所:東大Webサイト)

参照層とピニング層の界面に交換バイアスが生じるのかを確認するため、「磁場中冷却」プロセスを経て、Mn3Snが示す「異常ホール効果」の磁場依存性が室温で測定された。その結果、磁場中冷却時に印加された冷却磁場の方向に対応し、異常ホール効果の信号が作るヒステリシス曲線にシフトが生じたことが確認された。この結果は、Mn3Snのキラル反強磁性秩序をピニング層との界面に生じた交換バイアスによって固定できたことが示されているという。

-

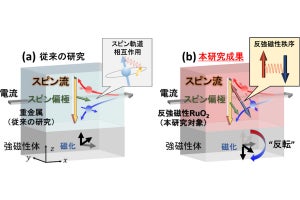

Mn3Snにおける交換バイアスの冷却磁場角度依存性。(a)測定中の磁場方位。冷却磁場(赤矢印)を試料面直方向から面内方向に角度αだけ回転させながら磁場中冷却が行われ、面直方向の測定磁場(青矢印)を用いて、異常ホール信号のシフトが観測された。(b)300K(約27℃)における、異常ホール抵抗率のシフト量と冷却磁場の角度αとの関係。今回の系では、形状磁気異方性の効果が無視できるものとして計算が行われた結果もプロットされており(赤破線)、実験データがよく説明されている。(c)今回の研究で用いられた全反強磁性多層膜における、交換バイアス発生の概要図。試料形状の影響を受けず、冷却磁場の方位を変えることで、キラル反強磁性秩序に付与する磁気異方性の方位も任意の方向に容易に向けられることが示された。このことは、交換バイアスにより任意の方位の磁気状態を安定化できることが示されている(出所:東大Webサイト)

今回観測された交換バイアスは、試料の保磁力に対して比較的小さい値に留まっているが、さらに1桁以上大きくできる可能性があるとする。また、試料の低温への冷却により信号のシフトは顕著になり、特に絶対温度100K(約-173℃)では0.4T程度の巨大なシフト量を観測できたとした。

交換バイアスに代表される界面磁気結合効果は、MTJ素子で見られるナノスケールの構造中にある膜厚数ナノメートルの磁性層といった、非常に微細な磁性体の磁気状態を局所的に制御できるという点で応用上非常に重要。今回の研究において、反強磁性体間に発生する交換バイアスの詳細な観測の成果は、今後の反強磁性メモリの開発に貢献することが期待されるとした。