東京大学(東大)は4月12日、電子のスピンが作る「ハイパーオクタゴン格子」(元素が3方向に120°の角度でつながった三次元的なハニカム(蜂の巣)格子のネットワーク構造)が示す特異な磁気的性質を初めて実験的に観測し、低温になってもスピンの向きがそろわない「量子スピン液体」の実現に一歩近づいたと発表した。

同成果は、東大 物性研究所(物性研)の石川孟助教、同・今城周作特任助教、同・武田晃助教らの研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する機関学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。

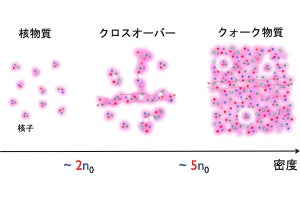

電子のスピンは、温度や磁場などの環境が変わると状態が変わり、さまざまな磁気的性質を示す。一般に、極めて低い温度ではスピンの向きは固体のように整列する。それに対し、スピンの間にスピンの向きをそろえようとする力が働いているにも関わらず、低温になっても向きがそろわない状態は、液体のような状態と見ることができることから、「量子スピン液体」と呼ばれる。

量子スピン液体を実現する最有力な理論モデルとして、ハニカム(蜂の巣)格子の量子スピンの理論モデル「キタエフ模型」がある。このモデルを実現する物質を作ることを目指して、これまで、二次元的なハニカム格子を持つ単純な無機化合物が網羅的に研究され、さらに、その構成元素の一部を別の元素に交換し性質を調べる研究も盛んに行われている。

-

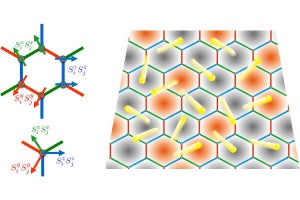

(左)量子スピン液体のイメージ。周囲のスピンが中央のスピンを青、赤、緑のように3方向の異なる向きにそろえようとすると、安定な向きが定まらず、スピンがそろわない量子スピン液体が現れる。(中央)MOF内のハイパーオクタゴン格子。(右)スピンを持つコバルトがシュウ酸分子によりつながれることで、三次元格子が作られている(出所:物性研Webサイト)

その一方で、物質のバリエーションが少ないことや、元素を置き換える時に乱れが導入されるという問題点が指摘されており、新たな視点からの物質開発が望まれていたという。そこで研究チームは今回、イオン伝導体として研究されていた金属有機構造体(MOF)において、金属イオンがハイパーオクタゴン格子を組むことに着目したとする。なおMOFでは、金属イオンが有機分子の「シュウ酸」によってつながれることで三次元的なネットワークが形成されている。

類似の状況は、2017年に物性研の山田昌彦特任講師らによって理論的に研究され、量子スピン液体の実現が提案されていたが、これまで実験的な研究は行われてこなかったとする。そこで今回の研究では、磁性を担う金属元素としてスピン軌道相互作用の効果が働くコバルトを選択し、実際にMOFの結晶を合成して、低温、強磁場領域までの磁気的性質を調べることにしたという。

その結果、ハイパーオクタゴン格子を持つMOFでは、温度や磁場を変化させると、さまざまなスピンの状態が現れることが判明。特に、温度を下げる過程で、スピンの間に相互作用が働いているにも関わらず、スピンの整列が見られない特異な状態が現れることも確かめられた。

-

(左)研究されたMOFの温度磁場相図。温度や磁場によりさまざまな状態が現れる。(右)MOFの低温での性質の変化。スピンがそろおうとして磁化率(青)が減るが、そろわない温度領域(ピンク、相図のI')が現れ、エントロピーが温度に対して2段階で変化する。普通の三次元磁性体では、このような中間の温度領域は現れないという(出所:物性研Webサイト)

また、中間温度領域を境に、スピンの持つエントロピーがおよそ半分ずつ解放されるという、理論から期待される振る舞いも観測されたとする。このような磁気的性質が発現した要因として、シュウ酸分子によってつながれたコバルトのネットワークでは、結合方向ごとに異なった方向にスピンをそろえようとする相互作用が生じるためと考えられるとした。

シュウ酸は灰汁や結石の原因となるため日常生活では忌避される存在だが、新しいスピン状態の実現にとっては有用な有機分子であるといえるという。今回の研究対象とされたMOFでは、さらに温度を下げるとスピンが整列する様子も観測され、正確な意味での量子スピン液体は実現していないが、真の量子スピン液体を探すための指針となる成果とした。

量子スピン液体の応用として、その性質を利用することで量子計算を行えると提案されている。また今回の成果に対しては、量子計算の舞台となる物質の開発にまったく新しい方向性を示す成果といえるとした。それに加え、MOFでは有機分子の自由度を活かして、柔軟で合理的な物質開発が可能であるという、これまで研究されてきた無機物質にない特徴があるという。MOFという新たな切り口の物質開発が進むことで、量子計算を実現する物質の開発が加速することが期待されるとしている。