理化学研究所(理研)と京都大学(京大)は3月29日、「リーブ・ロビンソン限界」と呼ばれる概念を考察し、相互作用する「ボーズ粒子」(光子やグルーオンなど、力を媒介する粒子のグループ)系において、同粒子の密度が高いと「量子もつれ」の伝達速度が加速すること、ただしその速度には上限があることなどを理論的に証明したことを共同で発表した。

同成果は、理研 量子コンピュータ研究センター 量子複雑性解析 理研白眉研究チームの桑原知剛 理研白眉チームリーダー、同・ヴー・バンタン特別研究員、京大 理学部の齊藤圭司教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

電子や原子などの粒子が集合した「量子多体系」における、量子情報伝達速度の問題は長らく謎だったが、1970年代前半に理論「リーブ・ロビンソン限界」によって解明された。それは、限界速度は、系の物理的特性や相互作用の強さに依存するというものである。同理論は、量子物理学のさまざまな分野における基本的な理解を深めるものだ。たとえば、量子多体系の時間的な変化を理解する上で、「量子もつれ」がどのように広がっていくのかを知る手がかりを提供するという。

量子もつれとは、2つ以上の粒子がその量子状態において特別な関係にある現象のこと。たとえばその関係にある2つの粒子が、光の速度でも138億年かかるだけ離れているとした時、それにも関わらず、一方の粒子の状態を測定すると、即座に他方の粒子の状態が決定されるという光の速度を無視して何かの情報が伝わったかのような不思議なことが起きる現象だ。

これまでリーブ・ロビンソン限界は、さまざまな量子システムに応用されてきた。しかし、長らく解決できていないのがボーズ粒子系のリーブ・ロビンソン限界。ボーズ粒子はボーズ・アインシュタイン統計に従う量子粒子で、光子やグルーオン(陽子や中性子の中で、3つのクォークを取りまとめている粒子)など、主に力を媒介する粒子として知られる。物質を構成するクォークや電子、陽子や中性子などの「フェルミ粒子」がパウリの排他律(同一箇所に1つの粒子しか存在できない)に従うのに対し、ボーズ粒子は、整数のスピン(角運動量の量子数)を持つ性質上、複数のボーズ粒子が同じ量子状態を同時に占有することが可能だ(パウリの排他律に従わない)。そのため、ボーズ粒子に対するアプローチは、フェルミ粒子に対するものとは根本的に異なることがわかっている。

そしてボーズ粒子系におけるリーブ・ロビンソン限界を解明する上での最大の障壁は、ボーズ粒子同士が同じ状態を取ることで膨大なエネルギーを伝搬させる可能性があるという点にあるとする。そこで研究チームは今回、エネルギーに制約がない場合という条件を設けた上で、ボーズ粒子系のリーブ・ロビンソン限界を取り扱う理論を新たに考案することにしたという。

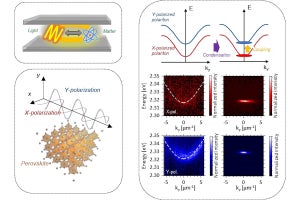

今回提案された新たな理論から、ボーズ粒子系による情報伝達の2つの側面が解明されたとする。研究チームが最初に注目したのが、ボーズ粒子の移動速度。ここでの発見は、ボーズ粒子の移動速度が有限であること、つまり速度には上限があるという点であり、フェルミ粒子とボーズ粒子の間に質的な違いはないことが示されたとする。

しかし、量子情報の伝達速度に関する部分は異なるという。上述したように、ボーズ粒子は特殊な性質を持っているため、そこに量子もつれといった情報が含まれる場合、今回の研究により、情報の伝達速度が粒子の数(粒子の密度)に比例して速くなる可能性があることが発見された。つまりボーズ粒子の集団は、粒子の集まり方によっては、情報を伝達する能力を高めることができるということである。この発見により、ボーズ粒子を通じた量子もつれの伝達が加速的に行われる特定の状況が明らかになったとした。

-

加速する量子もつれの伝搬の概要。ボーズ粒子は、有限の速度を持って移動することが解明された。また、同粒子が同一箇所に多数集まると、それぞれが協力し合って量子もつれの伝達速度を大きくすることも解明された。この現象は、特定の情報伝達路において同粒子が集中することで、その伝達路の情報伝達速度が向上することを意味する。例えば、2次元格子上に同粒子が配置されている状況では、中央部の粒子の密度が低い(a)場合、その部分の伝達速度も比較的小さくなる。しかし、多数の同粒子が中央部に集中している(b)場合、そこでは伝達速度が大きくなるという(出所:京大プレスリリースPDF)

そうすると、ボーズ粒子は幾らでも密度を高められるため(1箇所に幾らでも重なり合えるため)、ボーズ粒子による情報伝達速度は無限にまで大きくなる可能性が想像されるが、それはないことも今回の研究で理論的に証明されたとした。これは、情報の伝達には自然界の法則による上限が存在することを意味しているという。

さらに、今回の情報伝達の加速は理論上は許されてはいても、実際の自然界では起こりにくいことも指摘されたとした(通常の条件下では、情報伝達は依然として有限の速度を持つことが、研究チームの先行研究で証明済み)。

今回の研究では、ボーズ粒子系での量子もつれの伝達速度の限界が明らかにされた。今後は情報伝達の加速がもたらす新しい物理現象の解明や、長距離の相互作用がボーズ粒子間に存在する場合のリーブ・ロビンソン限界を解明することが重要な課題となるとしている。