近畿大学(近大)は3月19日、不妊治療時に女性患者に対して行うホルモンなどの「排卵誘発剤」の投与が、受精卵そのものの「染色体分配」や発生の速さに大きな影響を与えないことを、マウスを用いたライブセルイメージング技術により明らかにしたことを発表した。

同成果は、近大 生物理工学部 遺伝子工学科の山縣一夫教授、扶桑薬品工業、浅田レディースクリニックの共同研究チームによるもの。詳細は、日本繁殖生物学会の公式学術誌「Journal of Reproduction and Development」に掲載された。

日本産科婦人科学会の調査によれば、日本では2021年時点で、およそ4.4組に1組が不妊に悩んでおり、体外受精などの生殖補助医療を受け、11人に1人の割合で出産に至っているという。生殖補助医療の歴史は古く、利用開始からすでに45年が経過しており、世界レベルで見た場合はおよそ1000万人がこの技術により誕生している。しかし、それにも関わらず現在でも出生率はあまり高くなっておらず、日本の場合でも10~20%ほどに留まっている。その原因としては、母体の高齢化(初産の高齢化)や環境ストレスなどによる卵子の質の低下が取り沙汰されており、出生率向上のために高品質な卵子を得ることが課題となっている。

生殖補助医療を行う際に卵巣から卵子を得る方法は、大別して2種類あり、1つは、ホルモンなどの排卵誘発剤を患者に投与し、卵巣中の複数の「卵胞」(卵巣内で卵子が入っている構造)に刺激を与えて成長を促し、さらに誘発剤の投与を行うことで成熟させる「刺激周期法」。もう1つが、誘発剤投与を行わない、もしくは最小限に抑え、月に1回の自然なサイクルで卵子を得る「自然周期法」。

「刺激周期法」は複数回の注射などが必要な点では患者に負担がかかるが、その代わりに一度の採卵で得られる卵子の数を増やせる点が優れている。「自然周期法」については患者への負担が少ないが、得られる卵子が少ないため、体外受精のたびに採卵を行う必要があるという点では負担がかかる。どちらも長所と短所が存在し、より優れているのはどちらかという点では長らく議論が続けられている。患者への負担が少ない刺激周期法が望まれているものの、排卵誘発剤投与が卵子の質にどのような影響を与えるのか定量的に検証した研究はこれまでなかったという。

定量的に検証した研究が存在しない理由は、卵子の質についてヒトで検証を行う場合、採卵や誘発剤投与の方法が患者ごとに異なる上に、年齢や治療法など、投与法以外の因子も多く存在するため、定量的・統計的なデータを取ることが難しく、非常に複雑だからだという。そこで研究チームは今回、モデルマウスを用いることで安定的なデータを取得し、排卵誘発剤投与の有無が卵子に与える影響を検討することにしたとする。

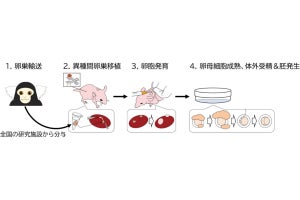

まず、同時期に生まれたマウスが2群に分けられ、一方には通常の誘発剤投与による過剰排卵が促され(刺激区)、もう一方には一切投与せず自然排卵で卵子の獲得が行われた(非刺激区)。その後、両区に対して同じ雄の精子を用いて体外受精が行われ、正常な受精卵が確認された。その結果、マウス1匹あたり刺激区で13.5個、非刺激区で9.4個の受精卵が得られ、刺激区でおよそ1.4倍多かったという。

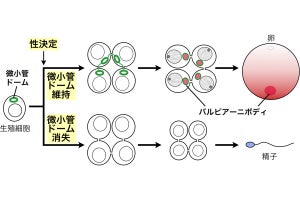

続いて、蛍光タンパク質GFPなどを用いて、細胞内におけるタンパク質や構造について、動き・変化を特殊な顕微鏡により生きたまま連続的に観察する手法であるライブセルイメージング技術により、染色体分配時に異常が生じる頻度や発生速度の計測が行われた。すると、刺激区と非刺激区で有意な差はなかったとした。

今回の研究成果により、排卵誘発剤投与で正常な受精卵がより多く得られ、受精卵の染色体分配や発生速度に悪影響がないことから、不妊治療の際には、誘発剤投与により採卵する方が妊娠の機会を増やすために有効であることが示唆されたとした。これまで長らく議論されてきた排卵誘発剤投与の可否について、一石を投じる成果となったとしている。