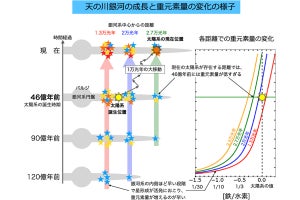

名古屋大学(名大)は3月4日、系外から天の川銀河の円盤部に落下中の「高速度雲」(毎秒100km以上)と「中速度雲」(およそ毎秒30~100km)の重元素量分布の、全天にわたる精密地図を作成し、中速度雲は銀河内の循環ガスだとする従来説が誤りである可能性があることが示唆されたと発表した。

同成果は、名大大学院 理学研究科の早川貴敬研究員、同・福井康雄名誉教授らの研究チームによるもの。詳細は、英国王立天文学会が刊行する天文学術誌「Monthly Notices of the Royal Astronomical Society」に掲載された。

ダークマターを除くと、銀河は星と大量の星間ガスで構成されており、ガスの大半は水素からなる。中性水素原子から放射される波長21cmの電波(21cm線)の観測により、天の川銀河の円盤部だけでなく、その外にも高速度雲や中速度雲など相当量のガスが存在し、大半が我々に対して近づいてきている(落下してきている)ことがわかってきている。

-

模式的に示された天の川銀河の真横からの構造。直径10万光年の円盤に、太陽系を含めた恒星やガスが集中している。高速度雲・中速度雲の大半は、円盤の外にあって落下しつつあるガスと考えられている。なお、この画像は概念を説明するものであり、形・大きさなどを正確に表現したものではない(出所:名大プレスリリースPDF)

それを説明する説の1つが、ビッグバンで誕生した水素やヘリウムなどの始原的な(銀河間)ガスが、天の川銀河の重力に引かれて、現在でも降り積もってきているとするもの。この系外からの重元素(天文学では水素とヘリウム以外は重元素という)であまり“汚染”されていないガスが降ってくるという考え方は、2つの問題を解消することが可能だ。

その2つは、仮に天の川銀河が物質の流入・流出のない閉じた系と仮定すると生じる問題で、銀河内の重元素は超新星爆発などで時間と共に増えるはずが、その割合が昔からあまり増えていない「G型矮星問題」や、星の誕生により銀河内のガスは遙か昔に枯渇してしまい、現在では星が誕生できないはずだが誕生しているという矛盾である「銀河のガス消費ジレンマ」を上手く説明することが可能だ。

そしてもう1つの説が、銀河円盤のガスが大質量星の超新星爆発などによって吹き飛ばされ、再び銀河面に落下するという「銀河系噴水モデル」。こちらは、主に中速度雲を説明できるとされている。

どちらの説が正しいのか、その鍵になるとされる重要な要素の1つが、水素に対してどれほどの割合で重元素が含まれているのかを表す「重元素/水素比」だ。重元素は、星の核融合反応や超新星爆発、中性子合体などで合成されることから、星の存在する銀河内の循環ガスに多く含まれ、星の存在しない外から落ちてくるガスにはあまり含まれない。そして1990年代から2000年ごろに原子吸収線スペクトル測定が行われ、中速度雲は太陽系周囲のガスと同程度の重元素量で噴水モデル的な物質の循環、高速度雲は10分の1程度の重元素量で外から落下しつつあるガスと報告・解釈された。

しかしそれらの測定は、非常に明るい遠方銀河や星を背景光源として使う必要があり、高速度雲・中速度雲の広がりに比べれば、測定箇所が数十か所に留まっており、それも非常にまばらだったとのこと。この手法的限界により、これ以上の進展が期待できないこともあり、観測研究はその後ほとんど発展がなかったという。

そうした中、欧州宇宙機関の宇宙背景放射観測を目的としたプランク衛星の国際研究チームに2015年ごろから参加した福井名誉教授が、同衛星のデータを用いて、ダストとガス中の中性水素原子の相関関係をから水素原子を精密定量するという、背景光源に縛られない新手法を開発。今回の研究ではそれを発展させ、より広範囲に調べたとする。

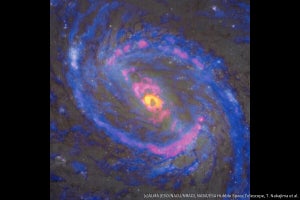

まず21cm線と、プランク衛星によるダストの2種類の高解像度全天地図を用いて、高速度雲、中速度雲、比較基準の太陽系周囲のガスのそれぞれについて、重回帰分析法と地理的加重回帰分析法を駆使し、ダスト/水素比(≒重元素/水素比)の地図が作成された。同手法であれば、任意の方向での重元素量測定が可能であり、情報量が大幅に増加したという。

-

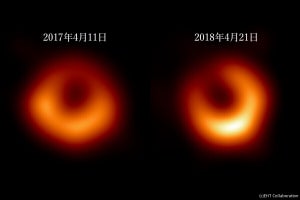

中速度雲の重元素量地図(画像では全天の1/4が表示されている)。太陽系周囲のガスを基準として、少量の重元素しか含まれないガスは青、重元素過剰なガスは赤になるよう色付けされている。丸印はこれまで吸収線観測による測定が行われてきた箇所で、今回の研究によって、情報量が飛躍的に増えた(出所:名大プレスリリースPDF)

そして得られた情報を統計的に分析したところ、これまで「中速度雲の重元素量は太陽系周囲のガスとほぼ同じ」とされてきた定説が誤りであり、その大部分が高速度雲と同じく重元素量の少ない始原的なガスの可能性があることが明らかにされた。中速度雲が銀河内を循環しているガスではなく、元は高速度雲であり、落下して円盤部に近づいた結果、円盤部のガスと相互作用することで減速・混ざり合う過程を見ていると仮定すると、より統一的に天の川銀河の進化を説明することが可能になるとした。

-

(a)太陽系周囲のガス、(b)中速度雲、(c)高速度雲の重元素量が統計的に示されたグラフ。左に寄っているほど重元素が少ないことを示し、これまでの定説では「太陽系周囲のガスとほぼ同じ」とされてきた中速度雲の重元素が、明らかに少ないことが示されている(出所:名大プレスリリースPDF)

今回の研究により、天の川銀河に落下するガス雲の起源についての20年来の膠着状況が打開され、100億年規模の銀河系の成長進化に関する研究の新たな展開が期待されるとする。さらに今回の成果は、他の銀河にも当てはまる可能性があることから宇宙の銀河一般の進化研究にも波及し、関連研究分野に広くインパクトを与えることが予想されるとしている。