京都大学(京大)は2月29日、さまざまな細菌種で構成される群集(細菌叢)が微細な種組成の揺らぎや確率的な各個体の振る舞いに左右された結果、少数の代替的な群集に遷移し得ることを実証したと発表した。

同成果は、京大 生態学研究センターの林息吹大学院生、同・大学 生命科学研究科の東樹宏和教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、微生物の生態に関する全般を扱うオープンアクセスジャーナル「ISME Communications」に掲載された。

土壌や土中、河川・海洋、さらには生物の体表や口内、腸内など、地球は"細菌の惑星"という見方もできるほど、ありとあらゆる環境にさまざまな細菌が棲息している。さまざまな種で構成される細菌群集は、他の細菌や生物、環境と相互作用しながら遷移しているため、その動態は極めて複雑。そのため、これまで数多くの研究者たちによって、数理モデルや統計モデルを駆使した細菌群集の遷移を予測する方法の構築が試みられてきた。

なお、「細菌群集の遷移にどの程度の再現性があるのか」という点に関しての知見は限られているという。まったく同じ細菌種組成を持つ群集が複数あるとして、それらが同じ条件に置かれたとき、各群集がどの程度同じ群集に遷移していくのかが不明であれば、群集の遷移予測は不確かなものになると考えられている。各群集に働く確率的な要因がどのような役割を持つのかがわかれば、細菌群集遷移の予測精度向上に大きく寄与できるはずだとする。

そこで研究チームは今回、ある細菌種組成の群集を大量に繰り返して培養し、培養した各反復における細菌種の頻度情報をDNA解析によって取得し、各反復間にどのような差異が現れるかを分析することで、細菌群集の遷移が持つ再現性に関する知見を得ることにしたという。

今回の研究では、土壌に由来する多種細菌群集が人工的な8種類の培地に導入され、細菌種組成の変化が「DNAメタバーコーディング」という手法で、12日間にわたって2日おきに分析された。DNAメタバーコーディングは、定量的アンプリコン・シーケンシングとも呼ばれ、次世代シーケンサー(大規模DNA配列解読装置)を用いて生物多様性を網羅的に分析し、各生物種の存在量をDNA濃度の尺度で推定可能にする技術のことである。

細菌群集を培地に導入する際に、培地ごとに48の繰り返し(反復)群集が設けられ、それらの反復間に現れる違いを定量することで、細菌群集の遷移過程が持つ再現性を解析。培養の過程では、「384wellプレート」(細胞培養に用いられる24x16の格子状プレート)と、それに対応する自動分注機を用いることで、反復間に生じるバラつきが極力小さくなるように工夫された。

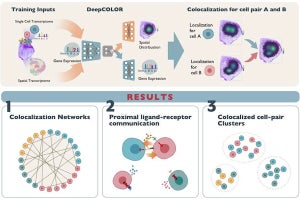

得られた8培地x48反復x6時点=2304群集のデータが解析された結果、一部の培地下では反復間でほとんど差がない遷移が観察されたが、別の培地下では、各48反復が少数の異なる群集(以下、「代替的な群集」と表記)に遷移するという傾向が見られたという。この結果は、30属以上もの細菌からなる複雑な群集でも、決まった少数パターンの群集構造に遷移するということが示されているとした。

-

(A)2つの栄養条件における、各反復群集の細菌属組成。(B)2つの栄養条件における、各反復群集組成の時間変化。群集データを2次元にプロットするために、各群集の細菌組成情報がNMDS法により次元圧縮されている(出所:京大プレスリリースPDF)

さらに今回のデータを、中立モデルを応用したシミュレーションの結果と比較することにしたとする。それにより、各48反復が1種類の群集構造に遷移しているのか、複数の代替的な群集に遷移しているのかが解析された。その結果、GLC培地をはじめとする複数の栄養条件下では、各反復は遷移中期(6~8日目)において代替的な群集に遷移していることが明らかにされた。

この結果は、初期組成の微細な差や導入後の各個体の振る舞いの差を含む、小さな反復間の違い(確率的な揺らぎ)が、その後の群集遷移に対してランダムなバラつきを生む以上の影響を持ちうることを意味しているとのこと。

研究チームは今回の研究により得られた知見は、確率的な揺らぎに左右されづらい頑健な多種細菌群集を構築していくための足がかりになることが期待されるとしている。