京都大学(京大)は2月27日、ホウ素を注入して人工合成されたブルーダイヤモンドの光吸収スペクトルをこれまでにない高い精度で取得し、アクセプタに束縛された励起子の微細構造におけるスピン軌道相互作用の効果を明らかにしたことを発表した。

同成果は、京大大学院 理学研究科の高橋伸弥大学院生、同・久保佳希大学院生(研究当時)、同・小西一貴大学院生(研究当時)、同・中暢子教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する機関学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。

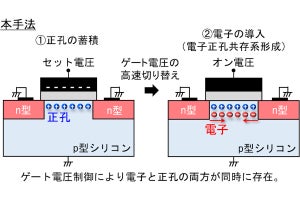

電子は、磁石の起源であり自転であるスピンに加え、公転のような軌道の自由度を持つ。その両者が結合することで生まれる電子間の多様な相互作用を調べる格好の舞台とするのが、半導体中で光の吸収により生成される、電子と正孔(電子の抜けた穴)が対となった励起子だ。

半導体に構成元素と異なる元素(不純物)が添加されると、原子間の結合には関与しない余分な電子あるいは正孔が生じる。励起子が不純物に束縛されると、この余分な電子または正孔と励起子が結合し、励起子複合体の「束縛励起子」が形成される。

不純物が正孔を生じる場合は「アクセプタ束縛励起子」とも呼ぶが、その多くでは、励起子が電子・正孔対として存在するのではなく、電子1体と正孔2体からなる特有の状態が形成されると理解されている。それに対し、次世代半導体デバイスへの応用が期待されるダイヤモンドでは、束縛励起子の微細構造に関して一致した理解が得られていないとのこと。ほかの半導体と同様のモデルが成り立つという主張がある一方で、励起子が電子・正孔対として保たれるとするモデルも提案されている。

研究チームによると、ダイヤモンド中の束縛励起子の微細構造が理解されていない原因として、実験の難しさがあるという。ダイヤモンドでは、ほかの半導体で考慮されていないスピン軌道相互作用の効果が無視できないため、束縛励起子の微細構造が複雑になるという。それを明らかにするには、高い分解能での光スペクトル測定が必要であり、これまで発光測定が行われてきたものの、エネルギーが高い状態を観測するために熱励起が必要である一方、温度を上げるとスペクトル線幅が広がり微細構造の観測が困難になるというトレードオフが存在していたとする。

そこで研究チームは今回、適度な量のホウ素を注入することで人工的に合成することが近年になって実現されたブルーダイヤモンドを用いて、その中のホウ素アクセプタ束縛励起子に対して、吸収分光を行ったという。

吸収測定では、発光測定で問題となるトレードオフが存在せず、低温でもエネルギーが高い状態を観測することが可能だ。重水素ランプを用いて得られた、極低温での深紫外吸収スペクトルをグラフ化すると、これまでは4本のピークのみが観測されていたが、今回の研究では9本のピークが観測されたとのこと。これは、これまで達成されていなかった高い分解能で束縛励起子の微細構造を観測できたことを示すとしている。

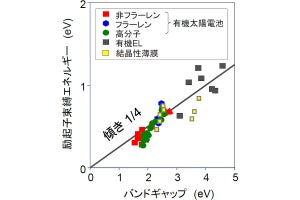

次に、束縛励起子の微細構造の起源を調べるため、それぞれのピークの面積から吸収強度が抽出された。今回の研究では、微細分裂ピークの吸収強度を再現するよう、これまで用いられていた束縛励起子の理論モデルをスピン軌道相互作用を含む形へと拡張が行われたが、その拡張モデルは、実験で得られた吸収強度をよく再現できるとした。

このことは、束縛励起子が電子と正孔を対として含むのではなく、ほかの半導体と同様にアクセプタ中心に束縛された電子1体と正孔2体からなることが示されたものだという。吸収強度に加え、ピークエネルギーも合わせて解析することで、スピン軌道相互作用の大きさが14.3±0.1meVであることを決定。それに加え、ダイヤモンドでは未知だった結晶場分裂および正孔-正孔スピン交換相互作用の大きさを求めることもできたとする。

-

(a)ダイヤモンド中のホウ素アクセプタ束縛励起子の吸収スペクトル。結晶の温度は絶対温度2K(約-271℃)。(b)実験で得られた吸収強度(橙色の棒グラフ)と、理論モデルで予測される吸収強度(灰色の棒グラフ)の比較(出所:京大プレスリリースPDF)

今回の研究により、ダイヤモンド中のホウ素アクセプタ束縛励起子の微細構造に関する論争に終止符を打つと同時に、半導体中のアクセプタ束縛励起子におけるスピン軌道相互作用の効果が初めて明らかにされた。

今回の研究で提案されたモデルは、スピン軌道相互作用の効果を取り入れたものであり、ほかの半導体も含めた束縛励起子の微細構造を統一的に理解する上で有用だという。さらに、半導体にとどまらず、冷却原子や原子核物理学などの幅広い分野で、スピン・軌道の結合自由度を持つ粒子間の相互作用に対して有益な知見を与えることが期待されるとする。

また、ホウ素添加はダイヤモンドの結晶全体にアクセプタ由来の安定なp型伝導をもたらす現在唯一の方法であるため、今回の研究成果により、ダイヤモンドのpn接合が要となる幅広いデバイス応用に波及効果がおよぶと考えられるとしている。