東北大学は2月13日、大気中の化学物質の反応と変化を計算するための「大気の光化学モデル」を用いて、太古の火星大気中における、アミノ酸などの生命材料分子の原料となる重要分子「ホルムアルデヒド」の生成量を推定し、同分子が太古の同惑星の温暖な時代に継続的に生成されていたことを示したと発表した。

同成果は、東北大大学院 理学研究科 地球物理学専攻の小山俊吾大学院生、同・寺田直樹教授、同・理学研究科 地学専攻の古川善博准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

現在の火星は、赤道付近なら夏場に0℃を上回ることもあるものの、平均して約-70℃という地球上と比べるととても寒冷な環境となっている。しかし、火星の地表面には、水が流れた跡と考えられる地形「バレーネットワーク」が残されており、また鉱物中の地球化学的な証拠から、約38~36億年前の太古の火星には液体の水や海が存在し得る温暖な時代があったと考えられている。

また火星は地球よりも小型のため、惑星としてできあがった直後の全面が溶融したマグマオーシャンの時代から地球よりも早く冷え、生命が存在し得る温暖な環境になったと見られている。そのような太古の火星では、液体の水の存在から地球よりも先に生命が発生した可能性があるとする科学者もいる。

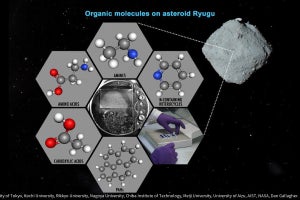

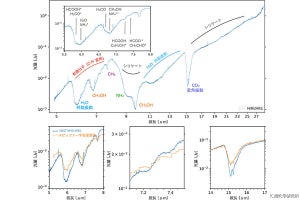

しかし、地球型の生命が誕生するには、水に加え、いうまでもないがアミノ酸などの生命の材料分子も必須であり、単に液体の水があるだけでは不可能である。そのため、火星における生命の可能性を解明するためには、生命の材料分子の存在可能性を明らかにする必要があるとする。そこで鍵を握るのが、生命の材料分子である糖やアミノ酸の原料となる重要な分子として知られるホルムアルデヒドだ。しかし、太古の火星でホルムアルデヒドがどのくらい生成し得るかは、これまでのところわかっていなかった。そこで研究チームは今回、大気の光化学モデルを用いて、太古の火星大気を模擬した条件下で、ホルムアルデヒドの生成量を計算することにしたという。

計算の結果、火山から噴出される水素が一定以上存在すれば、約40億年前から30億年前の広い時代で、多くのホルムアルデヒドが大気中の化学反応によって生成されていたことが導き出されたとする。特に、約38~36億年前の温暖な時期に、ホルムアルデヒドが最も効率的に生成されることが示されたとした。

また、生命の起源に重要な役割を果たしたと考えられているリボ核酸(RNA)の構成要素に「リボース」という糖についても、今回計算されたホルムアルデヒドの生成量をもとに、古川准教授の研究チームによってこれまで行われてきた「ホルモース反応」(ホルムアルデヒドから糖を合成する化学反応)の実験データを組み合わせ、太古の火星の海中におけるリボースの生成量の推定も行われた。その結果、太古の火星の温暖な時期に限って、リボースに代表される生命の材料分子である糖が継続的に生成されていた可能性が示されたとした。

火星は、人類がこれまで最も多くの探査機や着陸機、探査車などを送り込んできた惑星であり、現在も複数のそれらが軌道上と地表で活動中で、NASAが送り込んだ「キュリオシティ」や「パーサビアランス」などの探査車による地質調査によって、今回推定された時代の有機物の特徴も明らかにされつつある。研究チームは今後、今回生成することが推定できたホルムアルデヒドの同位体などの特徴から当時の地層に堆積した有機物の特徴を推定し、探査によって得られたデータと比較することによって、当時の火星でどのように有機物生成が進んだのかをより詳細に明らかにしたいと考えているとした。その一環として、火星表面の地形や推定した当時の気候情報と組み合わせ、火星のどこで生命材料分子ができやすかったのかを明らかにすることに挑みたいとしている。