東京医科歯科大学(TMDU)と東北大学の両者は2月8日、ヒトの「胎盤幹細胞」を用いて、生体内の「絨毛(じゅうもう)」に類似した「胎盤オルガノイド」の作製に成功したことを発表した。

同成果は、TMDU 生体材料工学研究所 診断治療システム医工学分野の梶弘和教授、同・堀武志助教、東北大大学院 医学系研究科 情報遺伝学分野の有馬隆博名誉教授、同・柴田峻助教、同・小林枝里助教、熊本大学発生医学研究所 胎盤発生分野の岡江寛明教授らの研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

-

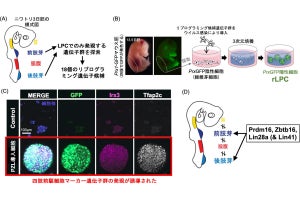

医薬品の胎盤を介した胎児への移行。胎盤の絨毛表面には合胞体性栄養膜細胞があり、これが異物に対する主たるバリアの役割を果たしている。しかし、妊婦が服用した医薬品の中には、この胎盤バリアを透過し、胎児に好ましくない作用を及ぼすものがある(出所:東北大プレスリリースPDF)

ヒトの胎盤は、妊娠の維持に必要なホルモンの産生を行うだけでなく、医薬品やウイルスなどの異物から胎児を守るバリアとしての役割も担っているが、胎盤も100%異物を防ぐことができるわけではなく、医薬品やウイルスの一部などは胎盤を透過し、胎児に影響を及ぼすことが分かっている。

そうした胎児へのリスクを最小限に抑えた医薬品を開発するためには、物質の胎盤透過性や胎児への移行量を正確に推定することが重要だとされており、これまで動物実験が行われてきたが、胎盤の構造やその構成細胞には大きな種差が存在するため、動物実験から得られた物質胎盤透過性情報をヒトに外挿することが困難だという。また、これまでに開発されてきたほとんどの胎盤細胞培養モデルは、生体内の胎盤細胞とは異なる機能を持った絨毛がん由来の細胞が使用されてきたため、ヒトの胎盤についての正確な情報が十分に得られていなかったとする。

そうした中、「ヒト胎盤幹(TS)細胞」を樹立することに成功したのが、東北大の医学系研究科。同細胞は、安定に長期間未分化を維持でき(80継代以上)、またホルモン分泌に働く「合胞体性栄養膜細胞」(以下、バリア細胞)や浸潤能を有する「絨毛外性栄養膜(EVT)細胞」へと分化する多能性を有する。そこで、TMDUは東北大と共同でヒトTS細胞を活用し、細胞組織工学技術を駆使したヒトの胎盤を模倣した新規のヒト胎盤バリアモデルの開発に取り組むことにしたという。

ヒトの胎盤の中には絨毛があり、妊娠初期の絨毛の表面はバリア細胞と「細胞性栄養膜細胞」から成る2層構造をしている。今回の研究では、ヒトの胎盤から樹立された胎盤幹細胞を立体的に培養することにより、この絨毛表面の構造を細胞培養により作り出すことが試みられた。

そして、胎盤形成に関わる成長因子などを培養液に添加した後に、8日間ほど培養が行われた結果、球状の胎盤オルガノイドを作製することに成功したという。同オルガノイドが詳細に解析されたところ、実際の絨毛と同様に表面の細胞は融合しているほか、多くの微絨毛が観察されたとした。

さらに、胎盤オルガノイドの培養条件をもとに、母体-胎児間で起きる物質移行を評価することを可能とする胎盤バリアモデル(厚みを持った胎盤細胞シート)の開発にも成功したとする。胎盤オルガノイドと胎盤バリアモデルは、ウイルスなどが胎盤に感染するメカニズムや妊娠高血圧症候群に関わる胎盤形成不全のメカニズムを解明する上で有用であることが考えられるという。また、胎児への副作用を抑えた新しい医薬品の開発や、実験動物を使用しない医薬品安全性評価(動物実験代替法)の開発などにも利用可能であると期待されているとした。

今回の研究により、ヒト胎盤オルガノイドと胎盤バリアモデルを作製することが可能となったことから、ヒトの胎盤研究を加速させることが考えられるとする。さらに、医薬品候補化合物の胎盤透過性を評価することにより、胎児への副作用の小さい新薬の開発につなげられるほか、ヒト胎盤モデルの作製は、ヒト胎盤の形成メカニズムや胎盤に関連した疾患(妊娠高血圧症候群など)の解明にも貢献することが予想されるとしている。