岩手大学は1月13日、核融合炉環境を想定し、イオンの過酷照射が鉄の磁性に及ぼす影響を調べるため、超高真空蒸着法により高品位な純鉄薄膜を作製してヘリウムイオンの過酷照射実験と第一原理計算を実施し、照射前後の構造と磁性を詳しく調べた結果、高密度の微小キャビティの形成に対して鉄の磁性が頑強であることを明らかにしたと発表した。

同成果は、岩手大 理工学部 物理・材料理工学科 マテリアルコースの鎌田康寛教授らの研究チームによるもの。詳細は、あらゆる種類の金属に関する全般を扱う学術誌「Metals」に掲載された。

重水素と三重水素(トリチウム)による核融合発電は、ウランの核分裂を用いる原子力発電が抱える重大な課題(燃料に限りがあること、高レベル放射性廃棄物が発生すること、チェルノブイリ原発や福島原発のような事故によって暴走が生じて放射性廃棄物が大気中に飛散する危険性があることなど)が存在しない。

より詳しく説明すると、燃料となる重水素は陽子1個と中性子1個の原子核からなる水素の安定同位体で、海水などに多量に含まれる。また三重水素は、宇宙線が地球大気と衝突することで自然発生する水素の放射性同位体である(その放射線のエネルギーは非常に低く、紙1枚で防げる)。要は、どちらも実質的に燃料の枯渇を心配する必要がない。

また、半減期が何十年、中には何万年といった放射性廃棄物が発生することはないとされる(ただし、重水素-三重水素反応の場合は核融合後に中性子が原子力発電よりも桁違いに多く発生する)。さらに炉にトラブルが生じたとしても、システムの構造上、自動的に核融合反応を維持できなくなってしまうので、中性子の発生も止まる上、暴走することによるメルトダウンといった危険性もない。

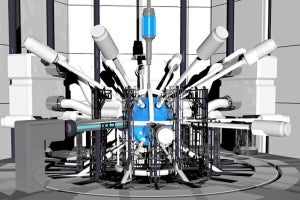

このようにいくつもの優れた点を持つ核融合だが、実現には1億℃以上の高温プラズマの閉じ込めが必要であり、それが技術面での大きなハードルとなっている。また材料工学的な観点からは、原子力発電に比べて桁違いに多く中性子が発生するため、その照射を受けた材料の損傷が懸念されている。

それに加え、定常運転時・緊急時に核融合炉の「ブランケット」に加わると予想される電磁力の計算で磁気特性値の入力が必要であり(1億度のプラズマの維持には磁気が用いられる)、過酷照射を受けた際の磁性の把握が不可欠だが、実験の難しさから研究がほとんど行われていないことも課題となっていた。なおブランケットとは、炉心プラズマの周囲に設置される構造体のことで、核融合反応で発生した中性子のエネルギーを熱として取り出す役割のほか、中性子の遮蔽と三重水素の生産も受け持つ。そこで研究チームは今回、中性子照射の模擬実験として、高品位薄膜試料のイオン照射を実施したとする。

研究チームによれば厳密には中性子の照射が望ましいというが、それには原子炉とホットラボの使用が不可欠で、莫大なコストと数年の照射期間が必要となってしまう。それに対してイオンの照射の場合は、実験の自由度が高く加速照射が可能というメリットがあるため、今回はイオン照射が選ばれた次第だ。

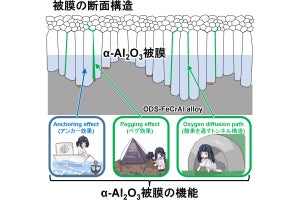

超高真空蒸着法でブランケット材「F82H鋼」の主成分である純鉄の高品位薄膜を作製し、室温でヘリウムイオンの過酷照射が行われた。そして、キャビティ(核融合炉照射環境下で生じるヘリウムの集合体)の形成が、構造と磁性に与える影響が実験的に詳しく調べられ、第一原理計算の結果と合わせて考察が行われた。なおF82綱とは、主成分の鉄にクロムとタングステンを少量加えた特殊な合金で、高温強度と低放射化特性の点で優れた核融合炉ブランケット用材料だ(ちなみに日本において開発された)。

断面透過電子顕微鏡観察から高密度キャビティの形成が確認され、さらにX線回折実験から膜面垂直方向に格子が膨張していることが確認された。一般に鉄は格子膨張を起こすと、磁気体積効果により飽和磁化が増加すると予想されているが、今回、大きな増加は確認されなかったという。また今回の実験結果は、第一原理計算の結果とも一致したといい、今回の研究より、純鉄の磁性が高密度キャビティの形成に対して頑強であることが明らかにされた。

今回の研究では、ヘリウムイオンの室温照射が純鉄の磁性に及ぼす影響が解明された。今後は、同様の手法を用いてクロム添加合金の高温照射(運転時のブランケット予想温度は300℃~550℃)などの実験を進め、ブランケット材の磁性に及ぼす過酷照射の詳細を明らかにし、材料工学的な観点から核融合炉開発に貢献したいと考えているとしている。