NTTは1月16日、CEA-Saclay、物質・材料研究機構(NIMS)、韓国科学技術院(KAIST)と共同で、世界で初めて電子の飛行量子ビット動作を実証したと発表した。同成果の詳細は米国科学誌「Science」に掲載された。

「飛行量子ビット」は、空間的に配置されたビームスプリッタなどの演算素子に、光子パルス列を通過させることで操作する量子ビットだ。

飛行量子ビットでは、電子間のクーロン相互作用を利用することによる量子もつれ対のオンデマンド生成が期待されており、将来的には、量子情報の伝送への利用のほか、空間的に離れた量子コンピュータの接続の実現に寄与し、ひとつの演算素子を多数の量子ビット列に適用するため、量子コンピュータの大規模化、高速演算化が可能になると言われている。

過去20年以上に渡って研究が行われてきたが、固体素子中を伝播する電子では飛行量子ビットが実現できていなかった。今回発表した研究では、グラフェンp-n接合を用いた電子波マッハ・ツェンダー干渉計と、レビトンと呼ばれる単一電子源を組み合わせて、単電子の入射の軌道を量子的に操作することに成功。初めて単電子の飛行量子ビット動作を実証したという。

NTT 物性科学基礎研究所 特別研究員 グループリーダーの熊田倫雄氏は、「これまでの飛行量子ビットでは、光子間の相互作用が弱く、2量子ビット演算が非効率的であり、量子コンピュータとしての性能は、超伝導回路を用いた量子コンピュータに及ばないという課題があった。だが、固体素子中を伝播する電子の飛行量子ビットを使用すると、電子間相互作用により、効率的な2量子ビット演算が可能になり、理論的にオンデマンド量子もつれ対生成が可能になる」としている。

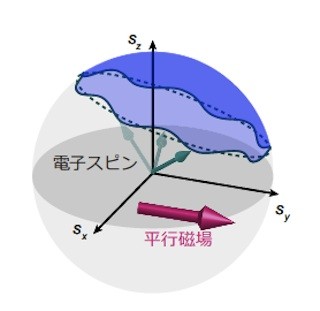

電子による飛行量子ビットの実現においては、散逸が少ない一次元伝導チャンネルと、電子に対して動作するビームスプリッタが必要であり、これを利用するとともに、電子波マッハ・ツェンダー干渉計に、単一電子源から電子をひとつずつ入射することで、電子の軌道を操作。「ブロッホ球で用いられる存在確立と位相差を制御することで、量子ビットの操作を行うことになる」と説明する。

だが、高移動度GaAs半導体を用いた電子波干渉計や、単一飛行電子のビームスプリッタなどの要素技術は実証されているものの、電子波干渉の観測などに留まっており、単一電子の干渉実験には至らず、先にも触れたように、飛行量子ビット動作は実現していないのが現状だった。

「GaAsを用いた電子波干渉計は、複雑な構造であるほか、数10mKという低い温度や、数10μVという弱い電圧で量子干渉性が失われてしまうために、単一電子を入射するための電圧パルスによる熱や電圧に耐えられなかった。また、単一電子源においては、入射する電子のエネルギーが、毎回微妙に異なり、それによって干渉結果が変わってしまうという課題があった」とし、「今回の研究では、グラフェンを用いた干渉計と、レビトンによる単一特殊励起を使うことで、これらの課題を解決した」という。

グラフェンを用いた干渉計は、NTTとCEAが長年に渡る共同研究を行っており、またレビトンはCEAが独自技術として確立しているものだ。

グラフェン電子波干渉計においては、グラフェンp-n接合を用いた電子波マッハ・ツェンダー干渉計を利用。バンドギャップが0であり、電子と正孔が対称となっているグラフェンの特性により、特異なp-n接合が形成されるという。これにより、GaAs半導体を用いた電子波干渉計に比べて、構造がシンプルであるという特徴を持つ。また、p-nの2つのチャンネルの透過率をゲート電圧により制御することで、ビームスプリッタとして動作させ、p-n接合の周囲にマッハ・ツェンダー干渉計を形成できるという。

「測定したところ、500mK、500μVまでの量子干渉性を維持でき、これまでの研究に比べて1桁以上の改善が図られている」という。

一方、単電子励起(レビトン)は、Fermi Sea(フェルミの海)にローレンツ波で励起した単電子波束であり、水面上の状態で励起されることから、常に一定のエネルギーでの生成が可能となり、余分な波(電子、正孔励起)を伴わないのが特徴だ。従来の単一電子源では、エネルギーが高いところに入射し、入射ごとにエネルギーにはばらつきが生まれるという課題を解決できる。

今回の実験では、ビームスプリッタの透過率を調整し、単一電に対しても正しく動作することで、|0>、|1>の存在確率θを制御。また、干渉計を貫く磁場を調整し、|0>、|1>の位相差Φを制御。「この2つが制御できることで、任意の量子重ね合わせ状態が実現可能になった。この結果から、電子の飛行量子ビット動作を実証ができたといえる」とし、「個体素子中を伝播する量子に対して操作を行うこれまでの量子ビットとはまったく性質が異なるものとなり、この領域に対して、大きなインパクトがある研究だといえる。まだ1量子ビットが実証できた段階であるが、理論的には2量子ビット制御により、空間的に離れた量子もつれ対のオンデマンド生成が可能であることが提案できる。さらに、回路中に多数の量子ビットを入射し、その経路を制御することで量子コンピュータとして動作させる理論提案ができる」と述べた。

超伝導方式の量子コンピュータは、1000量子ビット以上の規模までが発表されており、それに比べると、1量子ビットの実証ができた段階の飛行量子ビットの技術は、まだ緒についたばかりだといえる。飛行量子ビットは、量子状態での伝送が可能であること、原理的に大規模化が可能であることが強みとなっている。超伝導方式の量子コンピュータの大規模化においては配線などに課題があるという点を補完できる技術として、その第一歩が踏み出した格好だ。