京都大学(京大)は1月12日、ビスマス系高温超伝導体を用いた超伝導テラヘルツ光源から周波数数変調(FM)電磁波の空間への放射を実現したことを発表した。

同成果は、京大大学院 工学研究科 電子工学専攻の掛谷一弘准教授、同・宮本将志大学院生、産業技術総合研究所 量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センターの辻本学主任研究員らの共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の光学に関する全般を扱う学術誌「Nature Photonics」に掲載された。

テラヘルツ波とは、周波数がテラヘルツ(1THz=1兆Hz)程度の電磁波のことをいい、超高精細な次世代映像規格である「8K」などの大容量データを高速かつ低遅延で伝送できる第6世代の無線ネットワーク通信システムであるBeyond 5G/6Gにおいて不可欠な技術と考えられている。

-

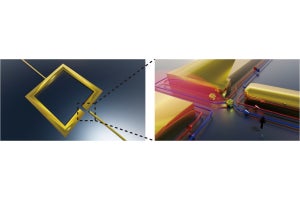

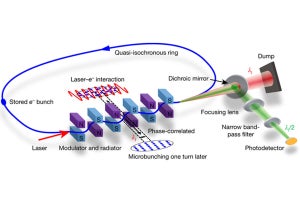

高温超伝導体から周波数変調テラヘルツ波が放射されるイメージ。左手前にある金色の電極から高密度ギガヘルツ信号(黄色波線)を導入すると、放射されるテラヘルツ波(赤色)の周波数が瞬時電圧の変化に伴って変調する(出所:京大プレスリリースPDF)

通信インフラの基幹技術として十分な性能を示すテラヘルツ発振デバイスを実現するためには、伝送信号とテラヘルツ波を合成して送受信できる最適な信号変調方式の開発が必要であるが、安定なテラヘルツ発振と高速変調の両立は原理的に難しく多くの技術的な課題が残されているという。

現在、テラヘルツ通信の実証実験で使われている「共鳴トンネルダイオード発振器」の場合、振幅変調(AM)を用いた「モノビットデジタル通信」方式が採用されており、FMの方がAMと比較して伝送信号に戻す(復調)時にノイズに強いという利点がある(ラジオのAM放送よりもFM放送の方が音質が高い理由の1つ)。しかし、テラヘルツ帯のFM技術については開発があまり進んでいないのが現状だったとのこと。

そうした中で、研究チームがこれまで小型で安定な性能を有するテラヘルツ発振デバイスとして研究開発を進めてきたのが、高温超伝導体材料を用いた超伝導テラヘルツ光源だとする。

2つの超伝導体で薄い絶縁体を挟んだ「超伝導体ジョセフソン接合」では、超伝導体間に抵抗がゼロの超伝導トンネル電流が流れる「ジョセフソン効果」が生じる。同効果は、直流信号と交流信号を高精度に変換できる変換器としての利用や、直流電圧と交流周波数の関係性に着目した電圧標準器としての応用が実現されており、高温超伝導体材料の結晶には超伝導体ジョセフソン接合が高密度かつ均一に存在していることが知られ、個々の接合で生じた交流振動が重なり合うことで強力なテラヘルツ波が放射される。

-

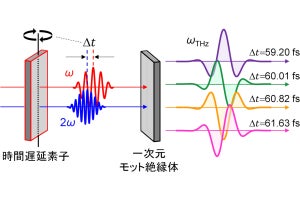

(左)変調に用いられた回路。回路素子「バイアスティー」を使って、直流電圧にマイクロ波を重畳した信号がデバイスに加えられている。(右)得られた櫛状のスペクトル。赤線が実験結果で一連の青棒が理想的周波数スペクトルが示される。ピークの間隔が変調周波数の3GHzに一致している(出所:京大プレスリリースPDF)

今回の研究では、超伝導テラヘルツ光源を駆動する電圧に最大3.5ギガヘルツの信号を合成することで、テラヘルツ波を高速周波数変調する技術の実証を行うことにしたという。

設計されたデバイスから放射される電磁波を、独自開発の高分解能フーリエ変換式分光計で解析すると、特徴的な櫛状の周波数分布(コムスペクトル)が得られる。その結果から推定されたデータ転送速度は、130Gbps(1時間の4K動画(61GB)を3.8秒で送信可能)相当という高速度であり、デバイス設計や復調技術を最適化することでさらに向上できるという。

さらに、FM時には発振周波数領域そのものが拡大することが判明。これらの特徴は、原子時計やGPSなどの周波数標準器として利用される光コムとは異なる変調方式であることに由来しており、単純な製造方法で作製できる超伝導テラヘルツ源の優位性が表されているとする。

超伝導テラヘルツ光源は小型で安定に動作する固体デバイスであり、単色テラヘルツ発振、広帯域チューニング性能、アレイ化による高出力発振、高い放射効率、円偏光テラヘルツ電磁波の発生など、ほかの技術にはないユニークな特徴を備える。今回の研究で新たに実現されたFM方式は、従来の複雑かつ特殊な光学機器を使用する方式よりも単純でありながら、高い精度で周波数や帯域を制御できる点で優れているという。これまでに報告された超伝導テラヘルツ光源の周波数範囲は0.15~2テラヘルツの領域であり、Beyond 5G/6G通信のターゲットとなる周波数領域が含まれている。

また、今回の方式を応用して実現可能な「FM連続波(CW)テラヘルツレーダー」は、人体計測や高速移動体計測などへの実装研究が進んでいるFMCWミリ波レーダーの精度を向上させるだけでなく、タンパク質の高次構造特定などのテラヘルツ帯特有の機能を伴って、ヘルスケア応用への可能性も示されている。さらに、超伝導テラヘルツ光源は、電波望遠鏡、観測衛星、量子コンピューティングなどで利用されている既存の超伝導デバイスと相性が良いという。それらの先端技術と今回確立された技術を融合させることで、革新的な性能を持つ次世代の超伝導デバイスの創製が期待されるとした。