京都大学(京大)は12月22日、同じナス科の植物でもトウガラシだけが辛味成分「カプサイシン」を合成する仕組みについて、その強い辛味発現に重要なアミド結合をもたらす酵素遺伝子「putative aminotransferase」(pAMT)に着目した結果、トウガラシに特異的なメカニズムの一端を明らかにしたことを発表した。

同成果は、京大 農学研究科の田中義行教授、城西大学の佐野香織准教授、同・古旗賢二教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、植物生物学全般を扱う学術誌「The Plant Journal」に掲載された。

同じナス科の植物の中で、なぜトウガラシだけがカプサイシンを合成するのか、その種特異的なメカニズムは不明だ。そこで研究チームは今回、カプサイシン生合成経路において「バニリルアミン」の合成を担うpAMTに注目したという。

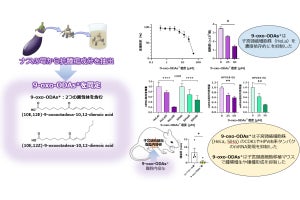

バニリルアミンは、カプサイシン合成経路に特徴的な代謝物であり、バニリルアミンと分枝脂肪酸がアミド結合を形成することで、最終的にカプサイシンが生成される。トウガラシがpAMTを欠損すると、カプサイシンのアミド結合がエステル結合に置換された類似成分「カプシエイト」が合成され、辛味がほとんどなくなってしまうことから、pAMTはカプサイシンの強い辛味発現に重要な役割を果たしていると考えられている。

これまでの研究から、pAMTは、アミノ酸の一種である「GABA」の代謝に関わる遺伝子「GABA-T」と塩基配列が似ていることが指摘されていた。しかし、ナス科の進化の過程でpAMTがどのように成立したのか、その詳細は謎に包まれている。

そこで今回の研究では、まずトウガラシのゲノム中に存在するpAMTの相同性配列の網羅的な探索が行われた。同ゲノムには、pAMTを含めた3つの機能型GABA-T遺伝子と、2つの偽遺伝子があることが判明。ほかの植物GABA-Tを含めた系統解析により、ナス科植物は共通して「ミトコンドリア局在型」(GABA-T1)、「葉緑体局在型」(GABA-T3)、「細胞質局在型」(GABA-T2/4)の3種類のGABA-T遺伝子を持つこと、そしてpAMTが細胞質局在型の一種であることが示されたとする。

続いてGABA-T遺伝子座の成立を解明するため、トウガラシとほかの植物のゲノムシンテニー(他生物種間でゲノムを比較した際に、遺伝子が同じ順序で配置されていること、またはその領域のこと)の比較が行われた。その結果、ナス科植物に特異的なゲノム領域があり、その領域には複数のGABA-T遺伝子が存在していたことがわかったという。一部のナス科植物はこの領域に葉緑体移行シグナル様配列を有する偽遺伝子(pseudo-GABA-T3)を持っており、pAMTを含めたGABA-T2/4は、その偽遺伝子に非常に近縁であることが確認されたとのこと。これらの結果は、pAMTを含むGABA-T2/4がGABA-T3の祖先を起源としており、ナス科特異的なゲノム領域内で遺伝子重複とその後の葉緑体移行シグナルの喪失を介して発生したことが考えられるとしている。

また、トウガラシが持つGABA-Tの中でも、pAMTのみがカプサイシン合成部位である胎座で特異的に発現していることが示された。pAMTはバニリンからバニリルアミンの合成を触媒するが、組み換えタンパク質を用いた酵素活性測定により、pAMTがバニリンに対して高い触媒活性があることも解明された。ナス科植物特異的なGABA-T2/4はトマトやジャガイモにも存在しており、カプサイシンとは化学構造がまったく異なるアルカロイド生合成に関わることが報告されている。なおトマトのGABA-T2/4はpAMTとは異なり、植物体全体で発現しバニリンに対する触媒活性もpAMTほど高くなかったという。

以上の結果から、pAMTはナス科植物が広く持つGABA-Tの一種ながらも、ほかのGABA-Tにはない「胎座特異的な転写パターン」と「バニリンに対する高い触媒活性」の両面でカプサイシン合成に特化した遺伝子であることが考えられるとのこと。そして今回の研究により、トウガラシだけがカプサイシンを合成する種特異性メカニズムの一端が解明されたとする。

カプサイシンは、脂肪代謝促進効果や体熱産生作用などさまざまな生理作用があり、健康機能成分としても注目されている。今回の研究が進展し、カプサイシンの種特異性のメカニズムを完全に解明できれば、ほかのナス科植物にカプサイシン合成能を移植し、たとえば、“辛いトマト”のような新しい野菜を作出することもできるかもしれないという。研究チームは今後、pAMTの酵素特性や転写調節メカニズムを調査すると共に、ほかの生合成遺伝子についても、ほかのナス科植物と比較を行う予定だとしている。