岡山大学、摂南大学、東京大学(東大)の3者は11月21日、光合成の「明反応」を担う分子サイズの装置である「光化学系II」の機能維持に重要な修復機能がどのようにして引き起こされるのかについて、その分子メカニズムを明らかにしたことを共同で発表した。

同成果は、岡山大 資源植物科学研究所・光環境適応研究グループの坂本亘教授、摂南大 農学部 応用生物科学科の加藤裕介講師、東大 先端科学技術研究センターの石北央教授(東大大学院 工学系研究科兼任)、同・斉藤圭亮准教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、生物学と医学全般を扱うオープンアクセスジャーナル「eLife」に掲載された。

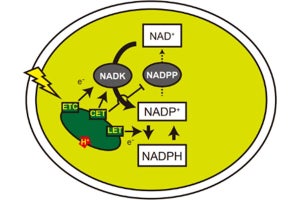

光合成を行う光合成装置は光に強いイメージがあるが、実は光によって傷ついてもいるという。そのため光合成生物は進化の過程で、傷ついた同装置を修復するメカニズムを発達させてきたとする。その機能の1つとして挙げられるのが、まるで電機・電子部品を保護するためのヒューズのような役割を果たす部品タンパク質の「D1」だ。

D1は、光合成装置の光化学系IIにおける明反応の中心的な役割を担うタンパク質で、その役割から最も厳重に保護されているように思われるが、むしろ真っ先に傷つくことで装置を保護しているという。傷ついたD1はタンパク質分解酵素によって分解され、新たなD1が装置に組み込まれることで、装置全体の機能を回復することが可能。まさに、ヒューズ交換と同じような仕組みが備わっているのである。

葉緑体の中には光合成装置はいくつも存在するため、その中からD1が損傷している装置だけを正確に見極め、分解・交換する必要がある。そうした中、光合成装置の傷ついたタンパク質を選択的に分解するタンパク質分解酵素として、岡山大の坂本教授の研究チームが以前に発見したのが「FtsH」だ。同分解酵素は、強光などによりD1が傷ついた際に分解するのに重要な役割を果たすことはわかっていたが、どのように傷ついたD1を見分けているのかはわかっていなかったという。そこで研究チームは今回、モデル植物のシロイヌナズナと、光合成研究のモデル生物である緑藻のクラミドモナスを用いて、その謎の解明に取り組んだとする。

光化学系IIの明反応の結果として生じる「活性酸素」は、一般的にタンパク質を酸化させることでダメージを与えることがわかっている。このことから、活性酸素の発生場所であるD1が真っ先に損傷するのは、活性酸素による酸化と推測された。そこで研究チームは、質量のわずかな違いを測定できる質量分析器を用いて、光化学系IIの部品タンパク質に生じるアミノ酸の酸化を検出。その結果、D1では2か所に、ほかの部品タンパク質でも、アミノ酸に不可逆的な酸化が生じていることが見出されたという。

続いて、この不可逆的なアミノ酸の酸化が傷ついたタンパク質としての目印になると考察し、それを確かめるための実験を行ったとのこと。複数の部品タンパク質で観測されたアミノ酸の酸化を模して、酸化した場合と似た構造になるように変異を導入した部品タンパク質を4種類作製し、FtsHと反応させたとする。その結果、D1の特定の1か所のアミノ酸が酸化されたものだけが強光下で素早く分解されることが判明したとしている。

また、理論化学に基づいたシミュレーションによる解析では、D1の特定のアミノ酸が酸化されることで周辺タンパク質との水素結合が失われ、D1の末端構造が緩むことが確認された。つまり、不可逆的なアミノ酸酸化により引き起こされるD1末端の構造変化を、FtsHが捉え、傷ついたタンパク質を見分けていることが突き止められたのである。

研究チームは、今回の研究がクラミドモナスとシロイヌナズナを用いて得られた結果であることから、光合成装置は原始的な光合成生物から植物までほぼ共通しており、同じ仕組みが光合成生物全般で普遍的に働いていることが予想されるとする。

そして今回の成果を活用し、さらに効率的な修復機構を作り出すことができれば、光合成効率を向上させる技術につながることが期待されるとともに、同じ仕組みが光合成物で普遍的に存在していれば、植物だけでなく、バイオ燃料などの生産に用いられる藻類などへの応用も期待できるとしている。