東京大学(東大)と国立天文台(NAOJ)の両者は11月9日、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)の大規模観測データを解析し、これまではおよそ120億年前までしか確認できていなかった酸素の存在比(水素に対する酸素の個数比(=酸素/水素))について詳細な分析を行ったところ、131億年~133億年前(宇宙誕生から5~7億年後)という極めて初期の宇宙において、酸素が急激に増加した痕跡を発見したことを記者会見で発表した。

同成果は、NAOJの中島王彦特任助教、東大 宇宙線研究所の大内正己教授(NAOJ教授兼任)らの共同研究チームによるもの。研究の詳細は、米天体物理学専門誌「Astrophysical Journal Supplement Series」において11月13日に公開された。

現在の宇宙には、天然の状態で90以上の元素が存在しているが、宇宙誕生の当初からすべてがそろっていたわけではない。宇宙誕生時の元素合成は「ビッグバン元素合成」と呼ばれ、それによって誕生したのは4種類とされる。その内訳は、水素(=陽子)が約75%、ヘリウムが約25%、そして極めてわずかにリチウムとベリリウムが存在していた(なお、ビッグバン元素合成で誕生するベリリウム7は半減期約53日の放射性同位体のため、現在までは残っていない)。つまり、ビッグバンから2億年前後の時間が経ったころに、宇宙で最初の恒星であるファーストスター(初代星)が輝き始めたと考えられているが、その時点では3種類の元素しかなかったことになる。その後、星の内部での核融合や超新星爆発、中性子星同士の合体などによってより重たい元素が合成され、宇宙にばらまかれていくことで現在に至ったと考えられている。

-

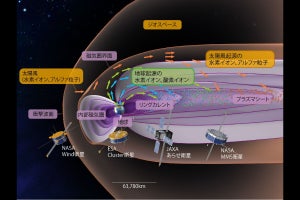

宇宙には当初、水素、ヘリウム、リチウムしか存在していなかったが、主に水素やヘリウムを材料とし、星の内部での核融合や、超新星爆発、中性子合体などによってさまざまな元素が合成され、宇宙に満ちていった(出所:プレス向け配付資料)

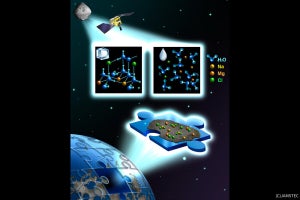

銀河には多くの星が属しているが、それよりも圧倒的に多量の星間ガスが漂っており、それを分光観測してどの波長にどの程度の輝線があるのかを調べると、その銀河(のガス)にどのような元素が含まれているのか、またその元素がどれだけの量存在しているのかを見積もることができる。近傍の銀河であれば、可視光域の分光観測で間に合うが、遠方になればなるほど、宇宙膨張の影響を受けてその銀河からの光の波長が赤方偏移で長波長側(赤側)にズレるため、赤外線域での観測が必要になる。

そのため、すばる望遠鏡を含めた8m~10m級の地上の大型望遠鏡では、2010年ごろから近赤外線分光装置を稼動させ、より遠方の銀河の分光観測を行えるようにしてきたとのこと。そしてこの近赤外線分光装置で比較的観測しやすい元素の1つが、酸素である。酸素は、もちろん宇宙に最初から存在した元素ではなく、星の内部の核融合で誕生した。2つのヘリウム4の合成でベリリウム8が誕生し、そこに3つ目のヘリウム4が衝突して炭素12が誕生し、さらに4つ目のヘリウム4が衝突して酸素16が誕生するという具合に、いくつもの行程を経て初めて誕生するのである。

このことは何を表すのかというと、酸素のような星の内部の核融合によって誕生した元素は、最初から存在した水素やヘリウムが減っていくのに対し、ゼロスタートから増えていって現在の量になったことを示す。つまり、宇宙で最初に輝いた星であるファーストスターにはまだ酸素がないため、時代を遡れば遡るほど、酸素の量はゼロへと向かっていくことになる。

上述した地上の大型望遠鏡の近赤外線分光装置による観測データを活用した研究成果として、2010年におよそ120億年前の時代の酸素の存在量に関する論文が発表されている。同研究では現在の半分の量とされていたのだが、2021年になって、120億年前でも酸素量は現在とほぼ変わらないとする論文も発表され、研究者の間でも見解が一致していない状態だったという。

-

これまでの研究では、酸素の存在比は120億年前の時点で半分程度とする説がまず2010年に出されたが、それから10年以上が経って2021年に現在と変わらないとする説が出され、論争が続いていた。(c)K. Nakajima et al.(出所:プレス向け配付資料)

この2説のどちらが正しいのかを調べるには、さらに古い時代の酸素の存在量を調べる必要がある。しかし、120億年以上の古い時代の銀河からの光を観測するには、波長2μmよりも長い波長の赤外線で観測する必要がある。その上、明るさとしては25等級~30等級ほどと、肉眼で見えるとされる最も暗い6等星と比べると、4000万分の1から40億分の1という非常に暗いという点も、観測を困難にしていた。では宇宙にあるハッブル宇宙望遠鏡はどうかというと、1.7μmまでしか観測できないため、120億年よりも古い銀河からの赤外線を捉えることは叶わなかったのである。

その状況を一変させたのが、2022年に本格観測を開始したJWSTだ。同宇宙望遠鏡が搭載する近赤外分光装置「NIRSpec」は、1μm~5μmの波長を捉えることが可能で、これまで観測できなかった2μm以上の長波長の赤外線を捉えられることに加え、主鏡の直径が6.5mと、地上の大型望遠鏡に迫るサイズであることなどもあって、研究者も驚くほどの高精度な観測データが取得されるようになったのである。そのデータの高精細さについて中島特任助教は「観測データとは思えないほどで驚きました」として目を疑ったとし、大内教授も最初にデータを見た時は「驚きのあまりイスから転げ落ちそうになりました」と述べていた。

今回活用されたデータは、研究者なら世界中の誰でも利用できる一般公開データだ。JWSTはとてつもないスペックを有するため、観測系の天文学者なら使いたくない人を探す方が難しいほどだという。しかし、時間の都合で現状ではごく一部の観測計画しか採用できないため、大多数の天文学者はいつか占有時間を獲得できる日が来ることを待ち望んでいる状態であり、そうした天文学者のために少しでも役立ててもらおうということで、誰でも利用可能な観測データが公開されているのである。

これまで、その公開観測データを利用し、結果としてこういうことがわかった、というまず観測データありきの研究成果が発表されていた。しかし今回の研究では、まず明らかにしたいことがあり、そのためにJWSTの観測データを利用したという点で、他の研究成果とは異なるとする。そして、研究開始当時はまだ世界でもJWSTの観測データの解析手法が確立されていなかった中、独自の高度な解析手法を開発して適用することで、今回の成果を導き出したとしている。