東北大学は11月2日、有機化合物「2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-1-オキシル」(TEMPO)で酸化したセルロースナノファイバー(CNF)の蓄電性に関して、その機構を詳細に調べた結果、結合水の存在が蓄電性に大きく寄与することを見出し、CNF蓄電体は構成材料に電解液をまったく用いない特徴があるが、今回の検討により、同固体蓄電体は使用温度が~150℃と広範囲であり、しかも従来の蓄電池と対照的に耐水性があることが実証されたと発表した。

同成果は、東北大 未来科学技術共同研究センターの福原幹夫学術研究員、同・橋田俊之特任教授、静岡大学の藤間信久教授、日本製紙 富士革新素材研究所らの研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

現在のリチウムイオン電池などの2次電池は、有機電解液を使用しており、水分が侵入してしまうと性能が劣化し、場合によっては発火する危険性もある。そこでバイオマス素材であるCNFを応用し、水分や湿度に作用されない蓄電体を開発できれば、再生可能で安価な素材であることから新たな産業の創出も期待できるという。

TEMPOは、室温環境でもフリーラジカル(対をなさない電子を1つ以上持つ原子または原子団のこと)として十分に長い寿命を持つ試験研究用試薬で、アルコールの酸化反応の触媒として古くから知られている。この有機化合物を利用して酸化させたCNF(TEMPO酸化CNF)は18本のナノフィブリルからなり、周囲を炭化水素の骨格である直列につながった単素原子の端から数えて6番目に位置するC6位の一級水酸基に置換した「COONa官能基」により架橋されていることが特徴だ。

研究チームは以前に、TEMPO酸化CNFが蓄電特性を発現することを発見しており、今回の研究ではその蓄電特性を実用化に向けて改善するために、伝導機構を多様な手法で解析することにしたという。

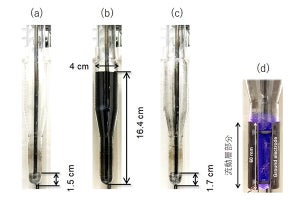

CNFを常温から210℃まで10分間加熱した後、2mAの電流で10~300Vの電圧で5秒間充電した後に、1マイクロAの一定電流で放電して蓄電量が調べられた。すると、蓄電量は約150℃まで一定に保たれた後に減少し、210℃付近でゼロに近づいたという。これまで、CNFは水分・湿度に弱いと思われていたが、150℃までは蓄電特性を有することが確認された。

またCNFの温度が上昇すると、同素材中の水分の蒸発量と交流電気抵抗が増加することも判明。この時、安定同位元素として化学変化の指標に使うナトリウム23(23Na)イオンは、温度の上昇に伴って核磁気共鳴スペクトルピークの半価幅が減少すると共に、ピークの位置が移動することが確かめられた。そのことから、23Naイオンは運動性が増加し、水に取り込まれる量が増加していることが明らかにされた。

また近赤外線分析の結果から、水酸化ナトリウム(NaOH)の存在を示す波数4,770cm-1における強度が増加したこともわかった。このことから温度上昇に伴い、NaOHとして存在する量が増加したことが明らかにされた。

このような現象は、TEMPO酸化CNF内に存在する結合水に起因しており、結合水はNaイオンへの強い水和によりゲル構造(水和ゲル)を形成しているとする。そこで、次に第一原理計算法によるCOONa基と、0~4分子の結合水を持つTEMPO酸化CNFの局所構造と状態密度が調べられた。すると、結合水の量の増加に伴ってバンドギャップエネルギーが増大することがわかった。このことは、蓄電電子がCNF周囲から漏洩することが防止されることを意味しているという。その結果、蓄電気使用の際、蓄電電子はグルコースユニットチェインを通って直径方向に流れるとする。そしてこの結合水は、195℃以上の温度で「NaOH→1/2Na2O+1/2H2O」の式で表されるように無機酸化物の酸化ナトリウム(Na2O)になり、210℃以上での蓄電能がゼロとなる原因になるとした。

今回の研究により、TEMPO酸化CNF蓄電特性には、結合水が寄与していることが解明された。高温・高湿度の環境に優れた低密度軽量蓄電体作製を通じ、日本に豊富に存在する森林資源を活用した無害のバイオ素材による、環境に優しいバイオ蓄電体の実現が期待されるとしている。