茨城大学は11月1日、2011年の福島第一原発事故以降の放射性セシウム(137Cs)の農耕地での動態に関する予測数理モデルを作成し、100年間にわたる長期的な影響評価を行った結果、農耕地の137Csは、土壌中での溶脱や作物吸収による移動は100年間にわたりごくわずかであり、自然崩壊に伴い農耕地中での存在量は減少し、長期的に作物中の137Cs濃度は現状よりもさらに低下していくことが示されたと発表した。

同成果は、茨城大 農学部附属 国際フィールド農学センターの小松﨑将一教授、東京農工大学大学院 連合農学研究科の李沛然博士(現・中国生態環境部 華南環境科学研究所所属)、仏AndraのYves Thiry博士、フランス電力の田中拓博士、中国 広東省農業科学院 農業資源と環境研究所のYingting Gong博士らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、環境に関する全般を扱う学術誌「Science of the Total Environment」に掲載された。

2011年の福島第一原発事故によって複数の放射性物質が大気中に漏洩した。主な放射性物質のうち、「ヨウ素131」は物理学的な半減期(ヒトなどの生物の体内に取り込まれた場合の生物学的半減期もある)がおよそ8日、放射性セシウムのうちの134Csはおよそ2年であり、事故から12年以上が経過した現在、大幅に減少している。問題は137Csで、こちらはおよそ30年であり(ヒトでの生物学的半減期は年齢によって異なり、1歳で9日、50歳で90日)、まだ長い時間、警戒しなければならない。そうした中で研究チームは今回、事故以降の土壌から農作物への137Csの移行について、事故後100年間にわたる長期的な予測についての研究を実施することにしたという。

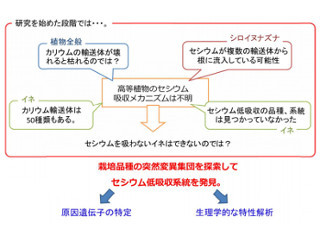

今回の研究では、事故後10年間のモニタリングデータが使用され、異なる耕作方法(不耕起栽培:NT、ロータリー耕:RC、プラウ耕:MP)やカバークロップ(ライムギ、ヘアリーベッチ、休耕)の条件下で、137Csが農耕地生態系においてどのような動態をするかを予測する数理モデルが開発され、農業生態系の汚染の長期的な影響が評価された。

-

福島第一原発事故により、漏洩した137Csが降下した農耕地生態系での長期動態予測のための数理モデルの概要。2011年3月に降下した137Csの土壌中の移行と、耕うん作業やカバークロップ利用などの組み合わせた農作業体系との関係について100年間にわたる挙動が予測された (出所:茨城大プレスリリースPDF)

農業における耕作方法、例えば土壌の耕うん方法やカバークロップの栽培は、137Csの循環において大きな影響を与える要因となるという。ここで言うカバークロップとは、主作物の休閑機などに、土壌浸食の防止や土壌への有機物の供給を目的として畑の空いたスペースに栽培される作物のことである。

モデルの検証と評価から、予測された値の時間的な変化は観測された値と一致しており、このモデルは信頼性があることが示されたというほか、農業生産者が実施する耕うん作業は土壌中の137Csの分布に大きな影響を与え、それにより137Csが作物へ移行する量が減少したことが判明。その一方で、カバークロップの利用は137Csの作物への移行に長期的に影響を与えなかったという。さらに、MP処理下では一貫して137Csの作物への移行は最も低い濃度が示されたとした。

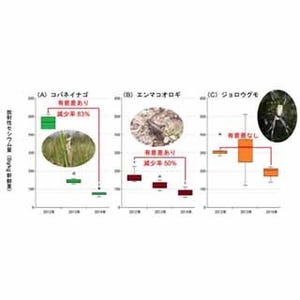

-

不耕起栽培とカバークロップの利用を継続した場合の農耕地生態系での土壌、作物中の移動割合に関する長期予測結果。不耕起栽培とカバークロップの利用による環境再生型農業は、事故当初は放射セシウムの移行量は比較的多くなったが、長期的には漸減し、耕うん栽培とほぼ同等の137Csの移行量となった (出所:茨城大プレスリリースPDF)

また、福島第一原発事故から62年後の2073年には、RCとNTの処理下では大豆に含まれる137Cs濃度が同等となり、環境再生型農業においても作物への移行は少なくなったとする。農業生態系における137Csの減少の主要な原因は自然崩壊であり、深い土壌への浸透や大豆の収穫による移動は少ないことが明らかにされた。

今回の研究結果は、適切な耕作方法を採用することが、作物中の137Cs濃度を長期的に低下させるのに役立つことを示すものだと研究チームでは説明しており、今後、農業生態系の放射性物質の動態予測を進める上でモデルの精度を向上させるためには、土壌の特性や極端な気象イベントが137Csの動きに与える影響をモデルに取り入れることも不可欠だとしている。

また今回の研究から得られたデータは、長期間にわたり農地での137Csの挙動を高い信頼性で予測しているものであり、国際的にも貴重なものとしており、将来の農業管理方法の検討や、137Csの長期的な変動予測の上で大いに役立つだろうとする。

さらに、今回の研究では黒ぼく土壌が対象とされた。今後、農産物の137Cs濃度をより広域的に予測するためには、土壌の種類による137Csの蓄積量や変動幅などを考慮する必要があるという。研究チームは、今後もモニタリングと研究を継続していくことが不可欠としている。