東京大学(東大)と東大生産技術研究所(生研)は10月31日、熱揺らぎによって発生して物質表面を覆っている「熱励起エバネッセント波」を、ナノスケール分解能で分光測定する技術を開発したことを発表した。

同成果は、東大大学院 工学系研究科の佐久間涼子大学院生(研究当時)、同・大学 生産技術研究所(東大 生研)の林冠廷特任助教(研究当時)、同・梶原優介教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

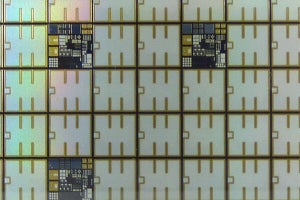

半導体デバイスの内部配線は、最先端プロセスでは10nmオーダー以下であり、そうした微細パターン内で生じる熱励起雑音が課題となっているものの、その雑音信号の同定技術はデバイス最適設計に必要とされながら、従来技術では難しいとされてきた。

研究チームでは、熱に起因する電子運動、格子振動によって正負電荷の相対運動が生じ、結果として物質表面に生じる表面波である“熱励起エバネッセント波”に着目し、熱励起雑音の評価技術の研究開発を進めているという。熱励起エバネッセント波は、光子やフォノンなどのボース粒子の系において、1つのエネルギー準位に入る粒子の数を与える理論式「ボース分布関数」に従うため、適切に検出できれば物質表面の熱情報をナノスケール分解能で評価することが可能なためだという。

すでに室温近傍における熱励起エバネッセント波の主要波長は、8~16μmほどで、これまでの研究から50nm以下の径を持つタングステン探針で熱励起エバネッセント波を散乱させ、共焦点光学系を通して低温部の高感度な検出器である「電荷敏感型赤外光トランジスタ」で検出するという「パッシブ近接場顕微鏡」を開発し、20nmの空間分解能による熱励起エバネッセント波の検出に成功していたとするが、パッシブ近接場顕微鏡では分光測定をできなかったため、物質表面ダイナミクスの詳細な評価ができていなかったという。そこで今回の研究では、パッシブ近接場顕微鏡にグレーティング(回折格子)型の分光光学系を導入し、熱励起エバネッセント波の分光測定を試みることにしたとする。

具体的には、常温部に分光光学系を導入すると、光学素子が輻射による背景雑音を出して検出信号がノイズに埋もれてしまうため、分光光学系を絶対温度4.2Kのクライオスタット内に組み込む必要があったとする。実際の測定実験では、特に熱励起エバネッセント波の主要波長で表面フォノン共鳴を持つ誘電体(GaN、AlN)に焦点を当て、測定波長を変えながら各波長における減衰曲線(表面からの距離と近接場信号の関係)の測定から、表面フォノン共鳴波長に近い場合と遠い場合で、減衰曲線に非常に特徴的な差が現れることを発見したとする。

例えば波長14μm近傍で減衰曲線を計測すると、表面フォノン共鳴波長が遠いAlN(共鳴波長:11.8μm)の場合は、数十nmで減衰するという、熱励起エバネッセント波理論に特徴的な信号が得られたとするほか、表面フォノン共鳴波長が近いGaN(共鳴波長:14.1μm)の場合は、共鳴波長と同じ波長で無いと信号が観察されず、かつ減衰距離は、理論よりはるかに長い数百nmであることが確認されたとする。

なお、これらの結果について研究チームでは、表面フォノン共鳴波長に近い波長帯においては、表面フォノンポラリトンのみが存在しており、さまざまな波数を持った高周波熱揺らぎがほとんど存在していないことを強く示唆しているとしており、これはすべての波長において熱揺らぎが存在し、かつ減衰距離が短いという熱励起エバネッセント波の基礎理論とは異なる結果であり、熱励起エバネッセント波に関する理論を補正する必要があるという新しい知見だと説明している。

また、パワー半導体で使用されるGaN、AlNにおいては特徴的な信号が20nmという高い分解能で得られていることから、パワー半導体の微小デバイス内における熱励起雑音の評価など、パワー半導体の最適設計に今回の計測技術を適用することが今後期待されるともしている。