大阪大学(阪大)は10月25日、測定装置とロボットを組み合わせ、マイクロ波伝導度、光物性、光学顕微鏡像を自動で測定・取得できるシステムを開発し、同システムを用いて、有毒元素を含まない次世代太陽電池材料をスピーディーに探索することで、性能向上に成功したことを発表した。

同成果は、阪大大学院 工学研究科の佐伯昭紀教授、同・西川知里大学院生(研究当時)らの研究チームによるもの。詳細は、米国化学会が刊行する化学に関する全般を扱う学際的なオープンアクセスジャーナル「JACS Au」に掲載された。

次世代太陽電池として研究が進む鉛ペロブスカイト太陽電池は、溶液塗布プロセスで作成可能で、軽量・薄型・柔軟性を特徴とし、さらに低価格化も期待されている。電力変換効率は、現在主流のシリコン太陽電池と同等の約26%にまで達しており、1日でも早い実用化が望まれているが、有毒な鉛が含まれている点が懸念事項となっていた。そのため、ビスマスやアンチモンを含む半導体など、鉛フリーの比較的低毒な元素からなる次世代太陽電池の開発が進められているものの、それらの多くは変換効率が1%ほどしかなく、溶液中の原料組成や溶液塗布プロセス(溶媒、添加剤、熱処理温度など)の検討がほとんど手付かずの状態だったという。

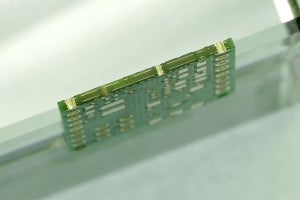

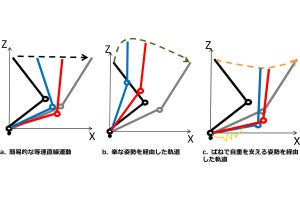

それらの検討が手つかずのままになっている要因には、作製と評価が手動のために非常に多くの時間とコストを要することがある。研究チームではこれまで、太陽電池性能と相関する信号を高速かつ簡便に測定できるマイクロ波伝導度法を開発しており、太陽電池研究で効果を発揮してきたとする。しかし、手動測定だと検討できる材料や条件が限られており、またほかの要因が性能に影響する場合には有効性が限定的になっていたとする。そこで研究チームは今回、日本製の協働ロボットなどを用いた自動評価装置や制御ソフトを独自に開発し、測定時間の短縮と高精度化を試みたという。

その結果開発された自動評価装置では、測定時間を従来比で約6分の1へと短縮でき、従来比の5倍となる高精度化も達成できたとのこと。これにより手間と時間が短縮され、検討できる条件や材料を飛躍的に増加させることが可能となるだけでなく、研究者がより創造的な仕事に集中できるメリットも得られたとする。

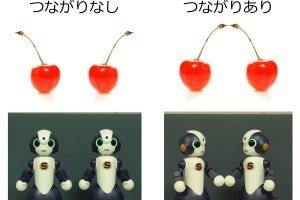

さらに同装置に対し、太陽電池薄膜の物性として重要な光吸収と発光スペクトルの測定、および薄膜表面の形態を観察できる光学顕微鏡測定も組み込んだという。測定された光学顕微鏡画像は、濃淡のヒストグラム解析、高速フーリエ変換解析、粒子解析などのソフトも独自開発して自動で行うことで、1つの薄膜試料から多くの高精度で均一な実験データを取得可能だとしている。

次に同装置を用いて、セシウム・ビスマス・アンチモン・ヨウ素(Cs-Bi-Sb-I)からなる非鉛太陽電池の組成、添加剤、熱処理温度の検討が行われた。具体的には、12種類の組成比、4種類の添加剤、3種類の添加剤濃度、および4種類の熱処理温度の組み合わせで576条件(=12×4×3×4)の薄膜試料を作製したという。そして自動測定の結果をもとに、このうち40条件の太陽電池が実際に作製され、変換効率の評価を行ったところ、添加剤なしで低い熱処理温度で作製した比較対象の素子の変換効率が0.35%だったのに対し、新たに探索した材料プロセス条件では2.36%へと向上させることに成功したとする(約6倍の向上)。

最後に、得られた太陽電池変換効率と自動化測定データについて、機械学習と統計解析による検討が行われた。その結果、マイクロ波伝導度の信号と光学顕微鏡で得られた濃淡ヒストグラムの標準偏差が、高効率材料プロセスを探索する指針となることが見出されたとのこと。実際、高効率な鉛ペロブスカイト太陽電池薄膜の自動評価を行ったところ、この探索指針と合致することが判明し、提案されたモデルの妥当性が実証された。

今回、Cs-Bi-Sb-I太陽電池で得られた変換効率(2.36%)は、鉛ペロブスカイト太陽電池(~26%)と比べるとまだ低い値だが、元素の種類を変えたり、溶液プロセスをより広く探索したりすることで、さらに高効率化できる余地を多く残しているという。つまり今回の自動評価装置は、今後の研究を加速させることが期待できるとする。

化学の実験は手動作業が非常に多いが、今後の日本の研究開発力を向上させるためにも、多くの実験を自動化することは必要不可欠だ。今回の研究はその先駆的な成果であり、今後、さまざまな場面への展開が期待できるという。なお、今回は測定自体を自動化できたが、さらに高効率化するためには薄膜試料の自動作製や機械学習による実験計画フィードバックも必要だといい、研究チームは今後マテリアルズ・インフォマティクスの発展にも大きく寄与することが考えられるとしている。