物質・材料研究機構(NIMS)、東京大学(東大)、東京理科大学(理科大)の3者は、真空や窒素雰囲気を扱う特別な設備を用いずに、これまで見過ごされてきた水を利用し、有機半導体を水溶液中で精密にドーピングする基盤技術を開発したことを共同で発表した。

同成果は、NIMS ナノアーキテクトニクス材料研究センター 超分子グループの石井政輝研修生(理科大 大学院生)、同・山下侑研究員(東大 客員連携研究員兼任)、同・有賀克彦グループリーダー(東大教授/理科大客員教授兼任)、同・竹谷純一主席招聘研究員(東大教授兼任)、東大の渡邉峻一郎准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」に掲載された。

高度な電子デバイスの作製には、半導体中の電気の流れやすさを制御するドーピング処理が不可欠だ。有機半導体においてはこれまで、酸化還元試薬との反応を用いた化学ドーピングにより取り組まれてきた。しかし、同試薬は大気中で劣化しやすく、真空中や窒素雰囲気下で扱う特別な設備が必要なことが課題だった。また、そうした設備を用いたとしても、同試薬の不安定性に由来して化学ドーピングの精度や再現性には問題があったという。そこで研究チームは今回、特別な設備を必要とせず、これまで見過ごされてきた「水」を利用することで、精密にドーピングする基盤技術を開発することにしたとする。

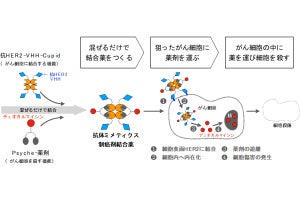

今回開発された水溶液中で有機半導体を精密ドーピングする技術は、「ベンゾキノン」(BQ)と「ヒドロキノン」(HQ)の「プロトン共役電子移動」(PCET)反応を利用することで達成された。

今回の技術ではまずBQとHQに加え、「疎水性陰イオン」(TFSI-)の水溶液が用意され、そのpHが調整された後、同水溶液に有機半導体薄膜が浸された。有機半導体としてはインクから簡単に製膜できる高分子半導体「PBTTT」が用いられ、BQは2つの電子をPBTTTから、2つの水素イオンを水溶液から受け取ることでHQへと変化。この反応はpHが低いこと、つまり水素イオン濃度が高いほど促進される。BQとの反応により、PBTTTには電気伝導を担う正電荷のホールが注入され、またTFSI-も水溶液中から電気的に引き付けられて導入し、化学ドーピングが完了するという。

この方法では、水溶液のpHを調整することにより、薄膜の電気特性を正確に制御することができたとする。pHが1~4の水溶液では、PBTTT薄膜の色はpHに依存して変化し、電気伝導度は約5桁にわたって制御することに成功。この結果は、同技術が電子デバイスの製造に十分なドーピング制御を提供できることを強調しているとした。

-

(左)開発された化学ドーピング手法のメカニズム。(1)PCET試薬BQ/HQと疎水性陰イオンTFSI-の水溶液に高分子半導体PBTTT薄膜を浸す。(2)PCETによる酸化還元反応とTFSI-の導入が生じる。(3)ホールとTFSI-がPBTTT薄膜に導入された状態になる。(右)PBTTT薄膜の色と電気伝導度のドーピング水溶液pHに対する依存性(出所:NIMSプレスリリースPDF)

PCET反応は光合成の電子伝達系でも活用されている再現性・信頼性の高い反応だ。このような生化学反応が半導体の電子状態の制御に適していることは、多くの研究者にとって思いもよらないアイデアであり、これまでならPCET反応を化学ドーピングに用いることはできなかったとした。

BQ/HQ溶液を用いる特筆すべき利点は、その卓越した再現性とpH依存性の制御性にあるとする。これは、PBTTT膜をpHの異なるドーピング溶液に繰り返し浸漬したところ、抵抗値が一貫して変化したことで実証された。この変化はBQとHQの可逆なPCET反応により説明できるとする。pH2の環境ではBQがHQへと変化する反応により、PBTTT薄膜の抵抗値が減少する一方で、pH4の環境ではHQがBQへ戻る反応により、PBTTT薄膜の抵抗値が増大していることが確認された。以上の結果から、可逆なPCET反応を用いると、有機半導体のドーピング量や抵抗値を再現性よく繰り返し制御できることが突き止められた。

今回の研究によって、真空や窒素雰囲気を扱う特別な設備を用いずに、有機半導体を水溶液中で精密にドーピングする基盤技術が確立された。この汎用な技術はセンサ、電子回路、太陽電池、ディスプレイなど、さまざまな有機半導体フレキシブルデバイスの産業応用を促進することが期待されるとする。また、pHやイオン濃度を計測する薄膜型の有機半導体センサなど、ヘルスケア、バイオセンシング技術への貢献も期待されるとした。