徳島大学は9月26日、「光バイオセンサ」の高感度化のため、次世代レーザーとして注目されている「光周波数コム」(光コム)をセンサとして使用し、光周波数で高感度センシングして電気周波数で高精度読み出しを行うと同時に、双子の光コム(デュアル光コム)を用いてセンサ信号の「温度ドリフト」をアクティブ・ダミー温度補償して測定環境温度の影響を抑えることにより、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の迅速・高感度検出を実現したことを発表した。

同成果は、徳島大 ポストLEDフォトニクス研究所の安井武史教授、同・加治佐平客員准教授(研究当時)、同・大学大学院 先端技術科学教育部の宮村祥吾大学院生、高知工科大学 システム工学群の田上周路准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

バイオセンサとは、生物学的または生化学的プロセスを検出し、それを電気信号や光学信号、またはほかの形式の信号に変換する装置、センサのことをいう。一般的には、酵素や抗体などの生体由来の分子をセンサ表面に固定し、ターゲット分子が結合した際の変化を検出する仕組みだ。

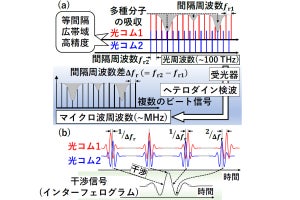

その一種である光バイオセンサはさらなる高感度化により、新型コロナウイルスやがんの超早期検出が実現できる可能性があるとして期待されている。ただし、計測に光周波数(光スペクトル)信号を用いているため、光周波数計測装置の性能限界が高感度化の制約となっていた。もし、光でセンシングして電気周波数(電気スペクトル)信号で読み出しを行えれば、高性能な電気周波数計測機器を利用することが可能になるという。そこで研究チームは今回、光周波数信号を電気周波数信号に正確に変換する手段として、光コムに着目することにしたとする。

光コムは、多数の光周波数モード列(光コム・モード)が、等間隔で櫛の歯状に並んだ超離散マルチスペクトルを有する。そして、電気周波数信号を光周波数信号に、または逆に光周波数信号を電気周波数信号に変換することが可能だ。そこで今回の研究では、光コムにファイバーバイオセンサを組み込むことにより、サンプル濃度依存性の光周波数シフトを電気周波数シフトに変換することにしたという。

光バイオセンシング(バイオセンシング光コム)の課題は、センサ信号が受けてしまう環境温度変化の影響(温度ドリフト)であり、今回はそれを抑制するため、アクティブ・ダミー温度補償の仕組みが採用された。

同手法では、性能が同じファイバー光コム共振器をペアで準備し(デュアル光コム配置)、一方にサンプル濃度変化と温度変化の両方に反応するアクティブ・センサを組み込み(アクティブ・センシング・光コム)、他方に温度変化のみに反応するダミー・センサを組み込んで(ダミー・センシング・光コム)、両センサを同一のサンプルセルに配置する。

この場合、アクティブ・センサのみがサンプル濃度変化に対して感度を持つのに対し、温度ドリフトの影響は両センサに同様な振る舞いとして現れる。従って、アクティブ・センシング・光コムとダミー・センシング・光コムの差分信号を計測することにより、温度ドリフトの影響を相殺し、サンプル濃度依存性信号のみを抽出することが可能になる。

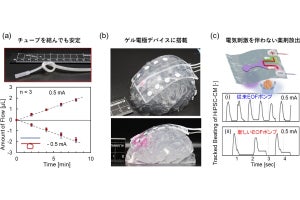

今回は、リン酸緩衝生理食塩水(PBS)中のSARS-CoV-2のNタンパク質抗原濃度を10分刻みでステップ状に変化させながら、計測が行われた。両センサ信号において、温度ドリフトによる緩やかな変化が確認される一方で、アクティブ・センシング・光コムではサンプル濃度依存性のステップ状変化が確認されていなかったとする。これは、サンプル濃度変化によるfrepシフトよりも温度ドリフトによるfrep変動が大きいことに起因しているという。

そこで両者の差分信号が抽出され、その結果として温度ドリフトが抑制され、サンプル濃度依存性のステップ状変化が確認できたとした。また、この測定結果からモル濃度とセンサ信号の関係性をグラフ化し、実験結果の妥当性を評価するため理論モデル関数を用いてカーブフィッティング解析が行われたところ、10分の測定時間で検出限界のモル濃度が37アトモルであることが確認されたという。

今回は、PBS中にSARS-CoV-2Nタンパク質抗原のみが存在する理想的条件での計測が行われたが、実際のサンプル(唾液、鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液など)では不要なタンパク質(夾雑物)が多く含まれ、これらの非特異的なセンサ表面吸着により感度や精度が制限されてしまう。今後は、実際のサンプルを想定し、非特異吸着を避けるセンサ表面修飾法の導入などを検討し、より現実に近い条件での性能評価を行う予定としている。