東京大学(東大)と愛媛大学の両者は9月11日、約130億年前の初期宇宙におけるクェーサーの分布を調べ、ダークマターの塊である「ダークマターハロー」の質量を初めて測定することに成功したことを発表。130億年前の時代からブラックホールが活動性を高めるために必要なダークマターハローの質量は一定であることを発見し、ブラックホールが活動的になる普遍的なメカニズムが存在する可能性が示唆されたことを併せて発表した。

同成果は、東大大学院 理学系研究科 天文学専攻の有田淳也大学院生、同・柏川伸成教授、愛媛大学の松岡良樹准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。

ビッグバンから間もないころ、ダークマターはほぼ一様に宇宙に広がっていたとされる。その後やがて、わずかな密度差から濃い部分に次々と集積してダークマターハローが形成され、そこに通常物質が集まって星や銀河が誕生したと考えられている。

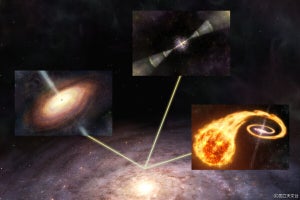

そうした大半の銀河の中心には、大質量ブラックホールが存在するとされる。活動的な銀河のうちでも激しく明るく輝いているものはクェーサーと呼ばれるが、大量の物質を吸い込んで成長している超大質量ブラックホールが、そのエンジンと考えられている。

-

ダークマターハロー(左)、銀河(中央)、ブラックホール(右)の相互関係のイメージ。それぞれ図のサイズは数十万光年、数万光年、0.00001光年程度(0.6天文単位)。左図はシミュレーション結果で、濃淡によってダークマターが集まっている量が表されている。中央付近の白い領域にダークマターが集まっており、その中では星質量の大きい銀河が誕生する。そして、そのような重たい銀河の中心には大質量ブラックホールが形成され、非常に明るく輝くとクェーサーとして観測される。左図:(c)2015 石山智明、中山弘敬、国立天文台4D2Uプロジェクト(出所:愛媛大プレスリリースPDF)

従来の観測から、大質量ブラックホールの質量が大きいほど、銀河の持つ星の質量が大きく(共進化)、そして銀河の星質量が大きいほどダークマターハローの質量も大きいことが普遍的に知られていた。つまり、クェーサーとダークマターハローには関係があることになる。しかし一方で、クェーサーが実際にどの程度の質量のダークマターハローを持っているかは、これまでのところ詳細は不明だった。

研究チームによると、ダークマターの光学観測はできないが、たとえば銀河の“群れ具合”からそこに働く重力を測定することで、その質量を見積もることは可能だという。ダークマターの質量が大きければ、ほかのダークマターに加えて通常物質も引き寄せられるので、その結果生まれてくる銀河やクェーサーも強く群がるのである。

これまで、クェーサーのダークマターハロー質量は上述の方法で測定されてきたが、遠方になるほどクェーサーの個数密度が著しく減少するため、群れ具合の測定が困難だったといい、これまでは120億年前までが限界だったとのこと。この問題を解決するには、より暗いクェーサーを捉えるような長時間の観測が必要であった。

そこで研究チームは今回、すばる望遠鏡の「SHELLQs」プロジェクトにおいて発見されたクェーサーを用いることを決定。SHELLQsは、すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ「ハイパー・シュプリーム・カム」(HSC)を用いて300夜にわたる大規模観測を行ったプロジェクト「HSC-SSP」のデータの中から、遠方の暗いクェーサーを探査するプロジェクトだ。

SHELLQsでは、従来よりもとても暗いクェーサーを複数発見しており、これまででは観測不能であった暗いクェーサーまで探査することで、サンプル数を大きく増やしたという。これにより、従来より約30倍の個数密度で約130億年前のクェーサーの検出に成功し、その時代のクェーサーの群れ具合を測定することが可能になったとする。

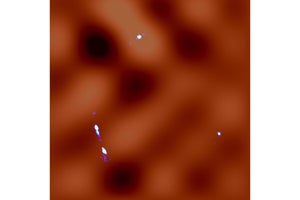

-

SHELLQs(赤)と他の観測(青)から発見されたクェーサーの一例。SHELLQsでは暗いクェーサーまで捉えられるため、他の観測と比較しても同じ領域からより多くのクェーサーを検出することが可能だ。(c) HSC-SSP/M. Koike/国立天文台(出所:愛媛大プレスリリースPDF)

その後の解析には107個のクェーサーを使用し、その空間分布からダークマターハローの質量が評価された。すると、5×1012太陽質量(太陽の5兆倍)という結果が得られたとのこと。研究チームによると、130億年前の初期宇宙でのこの結果は、かなり重たいという。

これをほかの時代の測定結果と比較すると、クェーサーの存在するダークマターハローの質量は時代に依らずほとんど一定であるということが判明。これは、クェーサーのように大質量ブラックホールが活動的になっている銀河のダークマターハロー質量はほとんど変化しないことを示すとする。

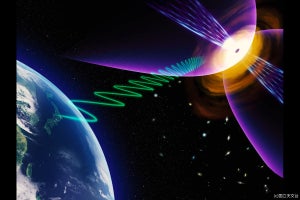

-

各時代で測定されたクェーサーのダークマターハロー質量。図の左端が現在で、右へ行くほど過去となる。今回の研究結果(赤丸)は、先行研究(黒四角)よりも遥かに過去の時代で測定された。大半の測定結果が赤色で塗られた領域内に存在していることから、宇宙の幅広い時代でクェーサーのダークマターハローの質量は変化していないことがわかる。また、130億年前のさまざまな質量のダークマターハローの標準的な質量変化が、赤と緑の線で表されている。今回の研究結果(赤)を基に質量変化が計算されたところ、約130億年前のクェーサーは現在の宇宙で最も重たい銀河団のダークマターハロー(1014太陽質量)くらいに成長すると予測された。(出所:愛媛大プレスリリースPDF)

一般に、1つのダークマターハローは時間と共により多くのダークマターを集めて成長するため、その質量は時間と共に増加する。今回の結果から、ダークマターハローの質量がある範囲内にあると、その内部のブラックホールの活動性が高まる、つまり時代に依らないクェーサーの出現に関わる普遍的なメカニズムが働いているとも考えることができるという。

遠方クェーサーの探査は今後、2023年7月に打ち上げに成功した欧州宇宙機関主導のユークリッド衛星や、米国が中心となってチリに建設中のベラ・ルービン天文台などにより、大きく進展することが期待される。それらと今回の研究成果を活用し、今後のプロジェクトでは探査領域が拡大されたり、より暗いクェーサーの探査が可能になったりすることで、初期宇宙のクェーサー、ひいては大質量ブラックホールの誕生と成長、さらに銀河と大質量ブラックホールの共進化についての理解がより深まると期待されるとしている。