東京大学は9月8日、ドローンによる空撮とAI(深層学習)を用いて、畑で栽培している1700個以上のブロッコリーの花蕾の大きさを自動で推定できるシステムを開発し、それを用いて収穫日を決定することで規格外野菜の割合を最小化し、生産者の収入を増やせる可能性を示すことに成功したと発表した。

同成果は、東大大学院 農学生命科学研究科の郭威准教授、同・Haozhou Wang大学院生、同・Tang Li大学院生、同・西田えり佳大学院生(研究当時)、同・加藤洋一郎教授、千葉大大学院 園芸学研究院の深野祐也准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、植物の表現型解析の全般を扱うオープンアクセスジャーナル「Plant Phenomics」に掲載された。

安価かつ安定な供給のため、野菜は形や大きさに応じた規格が設定されている。しかし、野菜はどうしても大きさにばらつきが出るものであり、そのため規格外野菜も一定の割合で出てしまう。特に大きな畑において機械で一斉収穫するような場合は、その割合が大きくなる。規格外野菜は生産者にとって減収になるだけでなく、その多くは廃棄されるなど一定程度の環境負荷につながっている可能性もあった。

規格外野菜の割合を減らす最もシンプルな方法は、畑で栽培されている全株のサイズとその成長を把握することだ。全株のサイズがわかれば、規格外野菜の割合を最小化し、最も高い価格で出荷できる大きさで収穫できるタイミングを導き出せる。つまり、畑の全株のサイズを推定する技術は、生産者の収入増加と環境負荷低減の両方に貢献できる可能性がある。

そこで研究チームは今回、ドローン空撮とAIを組み合わせ、畑の野菜の全個体のサイズを推定する技術を開発することにしたという。そして、特にサイズのばらつきが大きく、規格外野菜の割合も大きくなりがちなブロッコリーが対象とされ、開発された技術が検証された。

野菜の大きさの推定は、数cmの差で規格が変わって出荷価格も変わってしまうため、高精度に行う必要がある。また現場で使えるよう風などのノイズの影響を受けにくく、一部が葉で隠れていても高精度に大きさを推定でき、かつ計算に膨大な時間を要さないシステムにする必要もあった。

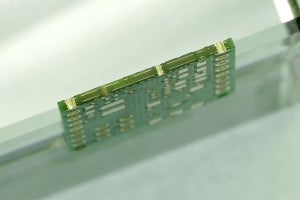

そこで、それらの課題解決のためドローン空撮画像で深層学習(全株の位置検出とブロッコリー花蕾の領域分割)を行う際にいくつかの技術的改善が行われた。その上で、ドローン空撮からブロッコリー全株のサイズ推定までをカバーする一連のシステムが開発された。

さらに、同システムを収穫日決定の支援に使うには、空撮時点のブロッコリーのサイズだけでなく、将来のサイズも予測できる必要があった。そこで、既存の生育モデルと気象予報データから約10日後までのサイズ予測をするモデルが構築された。

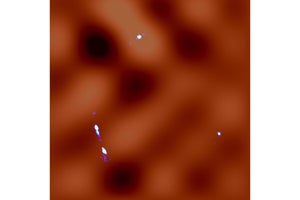

今回のシステムの有効性を検証するため、東大大学院 農学生命科学研究科 附属生態調和農学機構において、2年間にわたり1714個体のブロッコリーの栽培試験が行われた。定期的なドローン空撮が行われ、同システムによって全株のサイズが自動で推定された。

同時に、520株の花蕾サイズが手動で測定され、ドローン空撮の推定精度の検証が行われた。その結果、同システムは高い精度で花蕾サイズを推定できることが判明。誤差は2~3cm以内で、平均花蕾サイズ8cmと小さい時からうまく推定できていたとする。

最適な収穫日を決定するための花蕾サイズの変化予測が行われ、その予測値と実際にその日にドローン空撮で推定された値の比較が行われた。すると、平均花蕾サイズが20cm以上と大きくなりすぎた日以外は精度よく推定できていたとした。

次に、同システムが規格外野菜を減らすのに有効かどうかを調べるため、複数の農業協同組合に対して聞き取り調査が行われ、ブロッコリーのサイズごとの規格と、規格ごとの出荷価格のデータが取得された。同データと、畑の全個体のサイズ変化を組み合わせれば、ある日に畑の全個体を収穫したらどれだけ規格外野菜が出るのか、また総出荷価格(=収入)はいくらになるかが計算可能だ。

同計算が栽培期間中の全日程に対して行われ、収入が最大になる収穫日と規格外野菜の割合が最小になる日が調べられた。すると、規格外野菜の割合が最小になり、収入が最大になる最適な収穫日が判明。また、最適な収穫日からわずか1日ずれただけでも規格外野菜の割合が最大で約5%も増え、最大で約20%も減収することも導き出された。ドローン空撮によって畑の全個体を測定することで、規格外野菜の割合や収入が収穫日によって大きく変化することが初めて定量化されたとした。

なお今回の研究では、畑の全個体を一斉収穫する規格外野菜の割合が増えやすい条件で行われた計算だ。実際の生産現場で行われるさまざまなパターンの収穫方法において、同システムが有効なのかどうかはさらに検証する必要があるという。また同システムは、さまざまな露地野菜にも応用できる可能性があるほか、農学・植物学・生態学のさまざまな研究分野でも有効としている。