NTTイノベーティブデバイスは9月6日、同社の事業戦略ならびに光電融合デバイスの開発ロードマップに関する説明会を開催。これまでの光電融合デバイスの適用領域であった長距離伝送のみならず、データセンターやPC、スマートフォン(スマホ)など、幅広い分野での活用を目指していくことを明らかにした。

NTTイノベーティブデバイスは、NTTの研究所で培ってきた光電融合技術などをベースに2023年6月に設立された新会社。2023年8月1日付でそれまでNTTグループとして半導体デバイスなどの設計・製造を手掛けてきたNTTエレクトロニクスを存続会社に統合を果たし、光電融合デバイスの設計開発から製造、販売まで一貫して行える体制を構築した。同社の代表取締役社長を務める塚野英博氏は「NTTの中期戦略の柱の1つとなる光電融合デバイスの会社として設立された」と、NTTグループ内で担う役割を説明する。

よく知られた話であるが、半導体のムーアの法則をけん引してきたプロセスの微細化は物理限界に近づきつつあり、さらなる性能向上に向けたさまざまな新技術の研究開発が続けられている。現在、そうした次世代技術として主流になりつつあるのが2.5D/3Dパッケージング技術だが、電気配線の微細化に伴う発熱の増加やそれに伴う電力損失の解消に向けて光電融合技術にも注目が集まるようになってきている。

塚野氏も「何でもかんでも、例えば演算まで光でできるとは言わないが、電気を送るところをできるだけ光にして短くしていくことで、電力消費(損失)の低減を図り、循環型社会の実現に寄与したい」と、光電融合技術の適用範囲が拡大することが電力の消費を抑制し、それが結果として地球環境の保護につながることを強調する。

ただ、そうした適用範囲の拡大にはデバイス/モジュールを規模のビジネスに適用する必要がある。これまで光電融合デバイスの適用領域は主に長距離光伝送であったが、この領域で消費できるデバイスの数はそれほど多くない。半導体ビジネスは同じデバイスで数が多ければ多いほど、コストメリットが出せるようになり、利益も上げやすくなる。その損益分岐点は現在、先端プロセスを活用した場合、少なくとも数十万個規模を超す必要があると言われている。光電融合デバイスを数十万個規模で市場に流通させようとすれば、必然的に新たな市場を開拓する必要がでてくる。同社では、まず手始めにデータセンター内での導入を目指すとしており、その後、サーバや自動車のハーネス代替といったBtoB領域、そして最終的にはPCやスマホなどといった民生分野にも足を延ばしたい意向を示している。

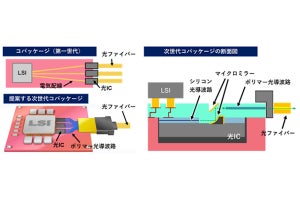

光電融合デバイスは高い光導波路の設計技術をベースに、信号処理を担うDSP(デジタル・シグナル・プロセッサ)、光信号を電気信号に変換するアナログIC、光の送受信を行うレーザ(InP)/シリコンフォトニクスの3つのデバイスで構成される。それぞれのコンポーネントを基板上に組み合わせるのが基本的な流れとなるが、それだと製品サイズが大きくなってしまい、適用領域が限られるため、同社では光の送受信部とアナログ半導体を1パッケージに統合した「COSA(コサ)」、ならびにCOSAにDSPも1パッケージ化した「CoPKG(コパッケージ)」を実用化、すでに提供を開始している。

2025年には第3世代技術としてFAU(Fiber Array Unit)まで統合した「光エンジン」の実用化を目指す。また、2028年には第4世代として光源となるレーザ部まで1パッケージ化することを目指しており、これが実現されればスイッチなどのエンジン部のロジック半導体などにダイレクトに光ファイバーを接続することが可能になるとしており、その先の2032年ころの実用化を目指す第5世代では、第4世代の技術を薄く小さくし、半導体パッケージ内への統合を目指すとする。「第5世代の実現にはデバイスの厚さを3mm以下にしないと半導体デバイスの近くに持っていけない。いかに薄く作るかがカギになる」と、塚野氏は技術の方向性を説明する。

さらに検討段階としながらも、第4世代、第5世代の技術が実用化されれば光電融合デバイスが半導体パッケージのエッジに配置したり、半導体のダイそのものエッジに配置することも可能になることも期待されており、こういう技術が実用化されれば、さまざまな機器の基板配線の在り方など、設計手法そのものも変更されていく可能性もある。

なお、NTTイノベーティブデバイスでは、光電融合デバイスのパイロットラインは少なくとも自社で有するとしつつも、実際の量産についてはパートナーとの協業も含め、今後の検討材料とする一方、光電融合デバイスの世代に応じて売り上げ規模の拡大を図っていくとしており、まずは第3世代品によるデータセンター市場への参入をきっかけに事業規模の拡大を図りつつ、早期に売上高4桁億円の達成を目指したいとしている。