日本原子力研究開発機構(原子力機構)と東京大学の両者は8月21日、気体の水素分子から固体物質の表面に、水素分子の持つ回転エネルギーが移動する機構を明らかにしたことを共同で発表した。

同成果は、原子力機構 先端基礎研究センター 表面界面科学研究グループの植田寛和研究副主幹、同・福谷克之グループリーダー(東大 生産技術研究所 教授兼任)らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国化学会が刊行する物理化学に関する全般を扱う学術誌「The Journal of Physical Chemistry Letters」に掲載された。

気体と固体とのエネルギー(熱)のやり取りは、表面反応や熱効率、断熱などの観点から重要だ。分子には並進、振動、回転の運動があり、気体分子のこれらのエネルギーが固体へどのように移動するのかを理解することが、固体表面との相互作用の制御に必要となる。これまで、気体分子の並進・振動エネルギーがどのように物質の表面に伝わるのかの研究は進展しており、その詳細が明らかにされてきた。

それに対し、気体分子の持つ回転エネルギーはほかの運動に比べてエネルギー量が小さく、実験的にも回転運動を調べることが困難なことから、そのエネルギー移動についてはこれまでよくわかっていなかったとする。そこで研究チームは今回、気体と固体表面間の回転エネルギー移動について理解するために、水素分子の異なる原子核スピン状態に起因する「オルト」と「パラ」と呼ばれる2つのエネルギー状態間の遷移について調べることにしたという。

二原子分子である水素分子は、水素原子に1つずつの陽子があることから合計で2つの陽子を持っている。陽子はスピンを持っており、その向きが2つとも同一のものはオルト水素、反対のものはパラ水素と呼ばれる。つまり水素分子には、構成している陽子のスピンの向きの違いから、2種類の異なる回転エネルギー状態が存在するのである。

今回の研究ではまず、貴金属触媒や水素吸蔵材料と知られ水素と密接に関係するパラジウム表面に吸着した水素の回転エネルギーを調べることにしたという。実験の結果、オルト水素の回転エネルギーがパラ水素よりも約10meV高いことが判明した。

なお、オルト状態からパラ状態へと変化する際には回転エネルギーの散逸が生じ、この散逸過程を理解する糸口として、オルト状態からパラ状態へと変化する確率の表面温度依存性を調べることが有益だとする。そこで、オルト状態からパラ状態への変化率を、表面温度-232℃から-213℃の範囲内で調べることにしたという。その結果、温度が高くなるにつれてオルト状態からパラ状態への変化率が10倍程度上昇することが明らかにされた。

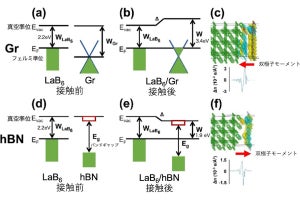

固体は、軽い電子と重い格子からなる。実験結果から回転エネルギー散逸過程を考えるため、回転エネルギーの移動先として表面の電子と格子振動を考慮した以下の3つのエネルギー移動モデルが提案された。

(a)回転エネルギーがすべて金属表面の電子へ移動する場合 (b)回転エネルギーの一部が電子に移動し、残りは1つの格子振動に移る場合 (c)回転エネルギーの一部が電子に移動し、残りのエネルギーは2つの格子振動が担う場合

実験で得られた変化率の表面温度依存性と比較すると、モデル(c)が実験結果の変化を再現していることが確かめられた。このことは、水素の持つ回転エネルギーの移動には、固体表面の電子と格子振動の両方が関与していることを示唆しているという。

気体の振動エネルギーは、そのすべてが表面の電子に移動するのに対して、回転エネルギー移動においては、電子だけでなく格子振動も重要な役割を担うことが示されたのである。振動と回転が大きく異なる理由として、気体の回転のエネルギー(10meV程度)が表面の格子振動の大きさと同程度なため、エネルギー移動がしやすいためであることが推測されるとする。

過去に報告されている振動エネルギーは、今回の回転エネルギーに比べて10倍程度大きな量であり、仮にすべての振動エネルギーが格子振動へ移動するためには複数の格子振動を多重に励起することが必要になる。格子振動を多重に励起する確率は低いため、固体へ伝達しにくいことが予想されるとした。

なお今回の研究結果から、固体表面の原子種を変えることにより気体からの熱が伝わりやすく、あるいは断熱性をよくするなど熱伝達の自在制御が可能になることが期待されるとした。