京都大学(京大)と近畿大学(近大)の両者は8月2日、卵巣がんの臨床試験データから、血管新生阻害剤「ベバシズマブ(商品名:アバスチン)」の効果が投与期間などによってどのように変化するかを解析した結果、同阻害剤の投与が終了すると悪化リスクが高まる「リバウンド効果」が見られることを確認し、それを元に同阻害剤の最適な投与方法を提案したことを共同で発表した。

同成果は、京大大学院 医学研究科 婦人科学産科学教室の高松士朗特定助教、近大 産科婦人科学教室の松村謙臣主任教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、臨床ケアやヘルスケアなどを含む医療に関する全般を扱うオープンアクセスジャーナル「JAMA Network Open」に掲載された。

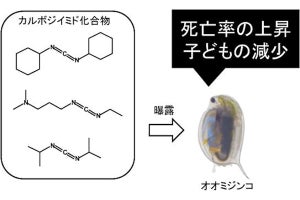

がん細胞の強力な増殖を支えている重要な要素の1つに血管がある。がん細胞も細胞である以上、栄養がなければ増殖することはできないため、血管を素早く新生することで栄養を集めやすくし増殖していく。つまり、血管新生という補給路の構築を妨害することはがん細胞の増殖を抑制し、さらには死滅させるための戦略の1つとなるのだ。その血管新生を阻害し、栄養の供給を妨げてがん細胞を死滅させる分子標的薬がベバシズマブで、卵巣がんの治療に最も多く使用されている。

分子標的薬とは、従来の抗がん剤とは異なり、正常細胞も障害を受けてしまうことがなく、がん細胞の増殖などに関わる特定の分子のみを狙い撃ちにし、その働きを抑制する薬剤だ。その一種であるベバシズマブは、2011年の先行研究において、化学療法との併用後に維持療法としても用いることで、無増悪生存期間(試験登録日もしくは治療開始日から増悪もしくは死亡が確認されるまでの期間)が延長し、増悪リスクも減少したことから、日本を含む世界各国で薬事承認された。

しかし、ベバシズマブは得られる効果に対して薬剤費が高く、高血圧、タンパク尿、腸に穴があく腸穿孔などの副作用も認められ、さらに全生存期間(患者の登録から死亡までの期間)は延長させる効果がないと報告されたことから、卵巣がんの標準治療として同阻害剤を用いるべきかについてはさまざまな意見があるという。そこで研究チームは今回、同阻害剤をどのような卵巣がん症例に用いるべきかを明らかにするため、公開されている卵巣がんの臨床試験のデータを詳細に再解析することにしたとする。

解析の結果、ベバシズマブを投与し始めた最初の12か月間は同阻害剤の投与群の方が増悪リスクは低いものの、投与を中止した12か月以降は、投与群の方がむしろ増悪リスクが高くなる「リバウンド効果」が認められることが見出されたという。

また、特定の集団が生存し続ける確率を時間の経過とともにグラフ化した生存曲線を、画像的に解析して経時的な増悪リスクの変化を調べる方法の開発が行われた結果、手術時に残った腫瘍や特定の遺伝子変異、化学療法感受性の有無によらず、ベバシズマブ投与終了後に増悪リスクが高くなるリバウンド効果が一貫して観察されることが突き止められたとする。

今回の結果では、卵巣がんの初回治療におけるベバシズマブの効果は限定的で、同阻害剤を継続的に投与する再発時の方が、同阻害剤の有用性が高いことが示されているという。なお近年は、同阻害剤以外の卵巣がんに対する分子標的薬の開発も進められており、同阻害剤をほかの分子標的薬と併用した場合の効果については、今後さらなる検討が必要としている。