東京学芸大学(学芸大)、分子科学研究所(分子研)、東北大学、長崎大学の4者は8月1日、カーボンナノチューブ(CNT)に対し、フッ素原子を置換した「フルオロアルカン」を用いた化学修飾をすることによって、従来技術と比較して、波長選択的かつ最も長波長域に近赤外発光を発現させることに成功したことを共同で発表した。

同成果は、学芸大の前田優教授、同・山田道夫准教授、分子研の江原正博教授、同・Zhao Pei助教、東北大の笠井均教授、同・三ツ石方也教授、長崎大のAnh T. N. Dao准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の化学全般を扱うオープンアクセスジャーナル「Communications Chemistry」に掲載された。

単素原子のみ1層または数層で構成される筒状のCNTは、高い機械的強度と、構造によって金属的あるいは半導体的な光電子特性を有することを特徴とする。その半導体の性質を持つCNTから生じる近赤外発光を利用することで、高輝度・高深度のバイオイメージングや、室温で駆動する単一光子素子などの開発が期待されている。

近年、CNTに適切な化学修飾をすることで、より長波長域に効率の良い近赤外発光が生じることが発見され、CNTの近赤外発光の効率や適応可能な波長範囲を拡張する方法の開発とそのメカニズムを解明するための研究が進められている。そうした中で研究チームは今回、CNTに「フルオロアルキル化反応」を行いその詳細を調べることにしたという。

まず、アルキル基の水素原子をフッ素原子に置換していくと、先行研究と同様に化学修飾によって発現する近赤外発光の波長が、長波長側にシフトすることが確認されたという。

今回、フッ素原子に置換する効果として、発光波長のシフトに伴って生じる発光の選択性が著しく向上することも明らかにされたと共に、理論計算では、水素原子からフッ素原子に置換することで、反応中間体として予想されるラジカル中間体のスピン密度が大きく変化することが示されたとする。これらの結果から、フッ素原子に置換する水素原子の位置や数を変えることで反応性が変化すること、またその結果として、化学修飾によって生じる発光の選択性や波長が制御できることが判明したという。

続いて、分子内に反応点を2つ配した反応試薬をデザインしてフルオロアルキル化反応が行われ、速度論的支配による付加様式の制御が試みられると、著しく長波長側に近赤外発光が発現したとする。

そこで、予想されるフルオロアルキル化されたCNTの安定性や電子構造について、理論計算による評価が行われた。その結果、速度論支配によって付加様式が制御されたこと、フルオロアルキル基の電子的効果によってCNTの電子状態が局所的に大きく変化したことが示されたとする。つまり、付加様式の制御と電子的効果の2つの因子が相乗的に機能したことで、これまでで最も長波長の近赤外発光が、選択的に生じたことが解明されたのである。

さらに、アガロースゲルを用いたゲルクロマトグラフィーによって、化学修飾により発光波長を制御したCNTをその構造に基づいて分離することにも成功したという。光学分割も可能で、高純度の右巻きと左巻きのCNT付加体も得られたとする。今回開発された発光波長の制御技術は構造の異なるCNTにも有効で、原料であるCNTの構造を使い分けて化学修飾することで励起波長と発光波長の選択肢を拡張できることも実証された。

-

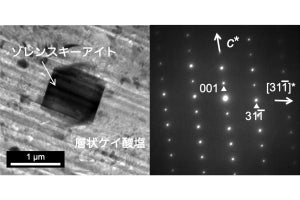

下から(a)CNT、(b)ブロモアルカン、(c)ヨードフルオロアルカン、(d)ジブロモアルカン、(e)ジヨードフルオロアルカンでそれぞれ化学修飾されたCNTから生じる近赤外発光スペクトル。左から(6,4)、(6,5)、(8,3)のカイラル指数のCNTの付加体。(出所:学芸大プレスリリースPDF)

今回の研究で得られた知見は、CNTの化学反応における、化学反応性や付加位置の選択性を制御する機構が明らかにされたもので、化学修飾によってCNTの光電子的性質を精密に制御する方法の設計指針となるという。得られた近赤外発光波長は、光通信帯にも対応する広い波長範囲をカバーすることから、広くバイオイメージングや光量子デバイスの光源として活用できることが期待されるとしている。