東京大学(東大)は7月26日、情報を載せた3個の光パルス(3量子ビット相当)でさまざまな計算を行える、独自方式の光量子コンピュータの開発に成功したことを発表した。

同成果は、東大大学院 工学系研究科の武田俊太郎准教授らの研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する機関学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。

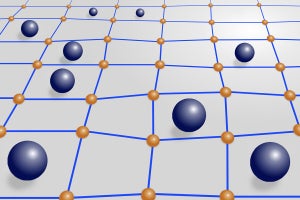

光量子コンピュータは、他の方式では必要な冷凍機・真空装置が不要で、光を用いた量子通信との相性も良いなどの利点がある。その光量子コンピュータの一種として、武田准教授(研究当時:助教)らが2017年に考案したのが、量子ビットの情報を載せた多数の光パルスを時間的に一列に並べ、大きなループ(情報を蓄えるメモリの役割)の中に閉じ込めた上で、その中に1個の計算回路(光量子プロセッサ)を組み込むという「究極の大規模光量子コンピュータ」方式だ。

-

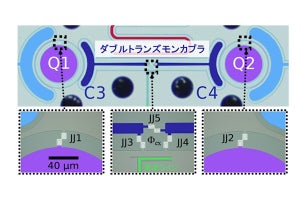

量子ビットの情報を載せた多数の光パルスを蓄える大きなループ中に、1個の計算回路を組み込んだ構成。今回、2021年に開発された計算回路に大きなループを付け加えることで、「究極の大規模光量子コンピュータ」方式のプロトタイプが初めて完成し、複数個の光パルスで計算する機能が実現した(出所:東大プレスリリースPDF)

同方式は、多数の光パルスが1個の計算回路を繰り返しループしながら何ステップでも計算を続けることができる。それまでは、大規模な計算には多数の計算回路が必要と考えられていたが、同方式なら最小規模の1個で済ませられるという革新的なシステムだったのである。

その後、2019年には同光量子プロセッサの一部の機能が実現され、2021年には同プロセッサが完成。1個の光パルス(1量子ビット相当)に計算を行う動作が実証された。しかし、複数個の光パルスを用いて計算する機能の実現にはまだ至っていなかったことから、今回の研究では、情報を載せた3個の光パルス(3量子ビット相当)による計算機能の実現を目指すことにしたという。

今回開発された量子コンピュータの技術的ポイントは、2021年に開発された1個の光パルスで計算が行える光量子プロセッサを複数個の光パルスを蓄えるメモリの役割のループの中に組み込むことで、複数個の光パルスで計算ができるようにしたことだとする。

-

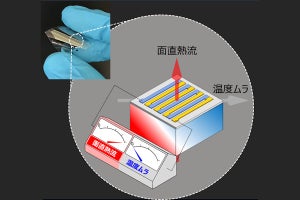

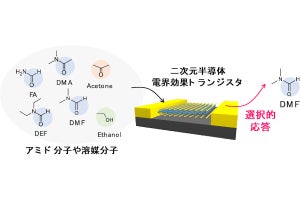

今回と従来の線形光学変換の実装方法。(a)今回の研究では二重ループ回路を用いて3個の光パルスに対する線形光学変換が実証された。同方式では、外側のループを大きくしていくだけで、光回路の規模を変えることなく扱える光パルスの数を増やせる。(b)従来は固定位相シフタや固定透過率ミラーを空間的に並べて線形光学変換が行われていた。従来方式では、光パルス数が増えるにつれて光回路が大規模化するという難点があった(出所:東大プレスリリースPDF)

具体的には、光量子プロセッサの外側に2個分の光パルスを蓄えられる大きなループが加えられ、光回路全体は大きなループ(1周約40m)の中に小さなループ(1周約20m)が入れ子になった二重ループ構造となっている。それぞれの1周の長さを、ナノメートルの精度で同時に安定化する新しい制御技術も開発されたという。

さらに、二重ループ回路内の4つの可変要素(可変位相シフタ、可変透過率ミラー、2個の光スイッチ)を、光パルスの動きに時間同期しながらナノ秒の精度で切り替えられる制御システムも開発。これにより、「究極の大規模光量子コンピュータ」の基本的な光回路構成が初めて完成し、複数個の光パルスに対する計算が実現されたという。

そして今回の光量子コンピュータを用いて、3個の光パルスを互いに混ぜ合わせる計算処理「線形光学変換」が実証された。同処理は、複数個の光パルスに対する計算処理として最も重要なものであり、あらゆる光量子技術においても必須の要素だという。従来、この計算処理を行うには複数の固定透過率ミラーや固定位相シフタを空間的に並べ、光パルス同士を順番に干渉させていく光回路構成が用いられていたため、光パルス数の増加と共に光回路が大規模化することが課題となっていた。

一方で今回の回路は、外側のループに光パルスを蓄えながら内側のループで可変位相シフタと透過率可変ミラーを繰り返し用いて順次光パルスを干渉させることで、計算処理を行うことが可能だ。この回路は、外側のループを大きくするだけで光回路の規模を変えることなく扱える光パルス(量子ビット)数を増やせるという高い拡張性を有するほか、光回路構成(ハードウェア)を変えずにプログラムでミラー透過率などの切り替えパターンを変更するだけで、あらゆる線形光学変換を実現できる汎用性も兼ね備えるという。そのことから、「究極の大規模光量子コンピュータ」の小規模なプロトタイプといえるとした。

今回の成果は、量子通信や量子センシング・量子イメージングなど、光を用いたさまざまな量子技術への波及効果が見込めるという。また今回の光回路は応用性も高いため、さまざまな光量子技術に組み込まれ、その実現を加速させることが期待されるとした。研究チームは今後、「究極の大規模光量子コンピュータ」の実現へ向けてさらなる技術開発を進めると共に、今回の技術のさまざまな分野への応用可能性についての検討も進めていくとしている。