理化学研究所(理研)、東京工業大学(東工大)、日本電子の3者は7月24日、固体核磁気共鳴(NMR)法において、180kHz(毎秒18万回転に相当)の回転速度による超高速マジック角回転(MAS)が可能なプローブ(検出器)を開発したことを共同で発表した。

同成果は、理研 生命機能科学研究センター(BDR) 先端NMR開発・応用研究チームの石井佳誉チームリーダー(東工大 生命理工学院 教授兼任)、東工大 生命理工学院の松永達弥助教(理研 BDR 先端NMR開発・応用研究チーム 客員研究員兼任)、日本電子 NM事業ユニットNM開発部 第2グループの遠藤由宇生副主査、同・根本貴宏グループ長、同・第1グループの蜂谷健一グループ長、科学技術振興機構 未来社会創造事業大規模プロジェクト型の小野通隆プログラムマネージャー(理研 BDR センター長室 高度研究支援専門職兼任)らの研究チームによるもの。詳細は、6月9~13日に英・グラスゴーで開催された磁気共鳴に関する国際会議「Euromar 2023」にて発表された。

NMR法は、強い磁場中に置かれた試料中の原子核の核スピンの電磁場に対する核磁気共鳴現象により、物質の分子構造や物性を解析する手法。同手法では、磁場に対し54.73度傾けた軸に沿って試料を回転させるMASと呼ばれる方法で高分解能NMRが達成されるという。

これまで、タンパク質のような炭素(C)と水素(H)を含む試料では、炭素の安定同位体13Cを試料に取り込ませて観測する方法が主流だったが、近年の高速MAS技術の発展に伴い1Hの計測性能が向上し、13Cの観測よりも高感度・高分解能で測定できるようになったという。

1Hの固体NMRの測定性能は、MASで試料を回転させる速度が速いほど向上しより微量の試料に対する測定が可能になる。開発競争の結果、現在の回転速度の世界記録は160kHz(毎秒16万回転に相当)だ。そこで研究チームは今回、それを上回る回転速度を目指すことにしたという。

今回の研究では、微細加工により一般的なシャープペンシルの芯よりも細い直径約0.4mmの中空のセラミック製の試料管(ローター)を開発。この試料管に試料を詰め、音速(約340m/s)に近い速度の圧縮ガスを試料管の両端にあるキャップの一方に取り付けた羽根に吹き付ける仕組みで、試料管全体は圧縮ガスを使ったエアベアリングで浮いた状態になっており周囲の壁との摩擦なく回転。180kHzが達成されたとしている。

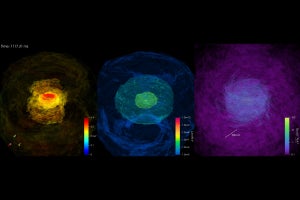

同プローブを用いた固体NMR実験が、理研の共鳴周波数900MHzのNMR装置を用いて行われた結果、回転速度に比例する感度と分解能の大幅な向上が示されたとする。実験では、MASの回転速度を24kHzから180kHzまで上げた時のアミノ酸試料(L-アラニン)の1H固体NMRスペクトルを取得。結果、L-アラニンに含まれる水素は異なる3種類の分子内環境(NH3+、CH、CH3)にあり、NMRスペクトルではこの違いは分離した3つのピークとして示された。

24kHzのスペクトルは、1H-1H間の強い磁気的相互作用のために信号の線幅が非常に広くなり、CHのピークが確認できなくなったとする。100kHzのスペクトルは、この相互作用が超高速回転により取り除かれるため線幅が狭くなり、信号強度が向上して3種類すべての水素の信号が得られたとした。180kHzのスペクトルでは、さらに感度と分解能が大幅に向上し100kHzの2倍程度の信号強度が得られたという。また測定速度は感度の2乗に比例するため、180kHzでの測定は100kHzの1/4の時間で可能になるとした。

-

L-アラニンの1H MAS固体NMRスペクトルの回転速度依存性。縦軸は信号強度、横軸は線幅。右の数字はMAS回転数(kHz)。スペクトルは、回転数によって色付けされている。ピークは左より、NH3+、CH、CH3の3種類の水素核からの固体NMRの信号が示されている。(出所:理研Webサイト)

また、160kHzの超高速MAS条件下において、タンパク質試料の2次元NMRの測定にも成功。さらに、モデルタンパク質であるGB1試料の固体NMR測定にも初めて成功したとする。タンパク質試料の場合は変性を防ぐために冷却が必要なことから、冷却ガスの影響で安定した超高速回転が困難にもかかわらず、このスペクトルも80kHzのMASを用いたスペクトルに比べて分解能の大幅な向上が確認されたという。測定時間は18分間であり、微量のタンパク質試料を短時間で測定できることも示された。

-

モデルタンパク質GB1試料の固体NMR測定結果。固体状態(微結晶状態)のGB1タンパク質(56アミノ酸)に対して、80kHz(左)、160kHz(右)の回転速度のMASで得られた1H-13Cの2次元NMRスペクトル。(出所:理研Webサイト)

研究チームは今後、今回の超高速MAS技術を用いてアルツハイマー病に関わるアミロイドβペプチドの超微量試料による構造解析などの先進研究を進めていくという。

また、今回の開発で得られた超高速MASプローブと最近開発されたアジア最高磁場と言われている1.01GHz(23.7T)NMR装置や、現在世界最高磁場を目指して開発中の1.3GHz(30.5T)NMR装置を組み合わせて利用する予定とした。